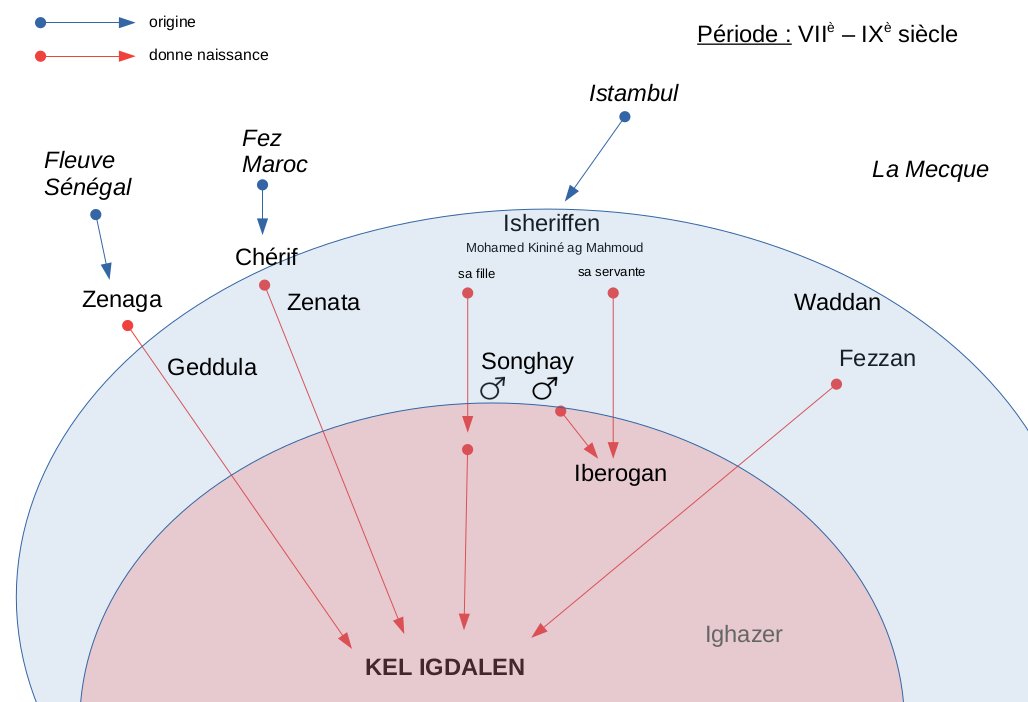

Les Igdalen seraient présents dans l'Ighazer depuis la fin du VIIIè siècle ou le début du IXè siècle, et sont considérés comme les Berbères les plus anciennement installés dans l'Ighazer. Ils sont Isheriffen et appartiennent aux Kel Aïr sous l'autorité directe du Sultan d'Agadez. Ce sont des populations nomades d'origine Berbère, dont les us et coutumes sont similaires à celles des Kel Tamasheq, mais ils gardent entre eux un parlé spécifique à base Songhay, la Tagdal, proche de la Tasawaq des sédentaires d'In Gall. Ce sont des gens pacifiques, pieux, qui ne portent pas les armes et se mettent le plus souvent sous la protection de tribus Imajeren ou Imghad pour les défendre.

De l’Agdal

Agdal, pluriel Igdalen, désigne l’emplacement réservé qui jouit d’une protection particulière lui conférant un caractère analogue à celui d’une zaouïa. L’agdal désigne aussi la période de la mise en défens de la forêt qui correspond à la période de la maturation de l’arganier (Faouzi 2013). Dans son dictionnaire kabyle-français, Huyghe décrit le terme agdal comme le singulier de Igdalen qui signifie « endroit réservé au pâturage » (Huyghe 1901). L’agdal pastoral, puisqu’il y a différents types d’agdal, est un pâturage commun soumis à des mises en défens saisonnières. C’est une pratique de gestion communautaire reposant sur la protection de ressources spécifiques au sein d'un territoire délimité. Les mises en défens, le plus souvent saisonnières, interviennent à des moments clés du cycle biologique des plantes. Une des caractéristiques essentielles de l'agdal est l'alternance de période d'ouverture et de fermeture du territoire (Auclair 2012). Cette pratique est le plus souvent dirigée par un lignage, comme le note Auclair au Maroc où elle est particulièrement représentée et diversifiée. Mais on l’a rencontre très certainement dans tout le Maghreb et au Sahara en continuité avec le monde berbère.

Agdal, pluriel Igdalen, désigne l’emplacement réservé qui jouit d’une protection particulière lui conférant un caractère analogue à celui d’une zaouïa. L’agdal désigne aussi la période de la mise en défens de la forêt qui correspond à la période de la maturation de l’arganier (Faouzi 2013). Dans son dictionnaire kabyle-français, Huyghe décrit le terme agdal comme le singulier de Igdalen qui signifie « endroit réservé au pâturage » (Huyghe 1901). L’agdal pastoral, puisqu’il y a différents types d’agdal, est un pâturage commun soumis à des mises en défens saisonnières. C’est une pratique de gestion communautaire reposant sur la protection de ressources spécifiques au sein d'un territoire délimité. Les mises en défens, le plus souvent saisonnières, interviennent à des moments clés du cycle biologique des plantes. Une des caractéristiques essentielles de l'agdal est l'alternance de période d'ouverture et de fermeture du territoire (Auclair 2012). Cette pratique est le plus souvent dirigée par un lignage, comme le note Auclair au Maroc où elle est particulièrement représentée et diversifiée. Mais on l’a rencontre très certainement dans tout le Maghreb et au Sahara en continuité avec le monde berbère.

Auclair fait remonter cette pratique au moins aux débuts de l’islam, puisqu’on en a des traces écrites, mais nous emmènent à penser qu’elle serait bien plus ancienne, faisant référence aux Gétules habitant le Sahara occidental et obligés de se replier sur l’Atlas marocain lors de la péjoration climatique à partir de 2500 avant notre ère. L’émergence de cette pratique aurait alors permis une meilleure gestion des ressources naturelles en forte dégradation et raréfaction. Elle aurait disparu dans le désert du Sahara occidental et se serait perpétuée dans les alpages Marocains (Auclair 2012). Durant la période romaine, la construction du limes vers les IIè et IIIè siècle de notre ère, ne doit pas être vu comme une frontière hermétique. Les romains laissés passer les populations restées fidèles à leur mode de vie traditionnel fondé sur l’élevage extensif. Ceci souligne déjà une circulation saisonnière des hommes et des troupeaux sur les territoires de la Gétulie. Pour Trousset, c’est finalement plutôt en termes de surveillance des courants de circulation qu’il convient d’interpréter le limes. Placés en des lieux où semi-nomades et transhumants se concentraient, ces barrières permettaient d’en réguler le flux en le canalisant vers les principaux passages obligés de la zone frontière. Un tel contrôle pouvait avoir pour but de faire respecter le calendrier des récoltes pour les troupeaux transhumants, mais aussi d’exercer une taxation douanière sur les marchandises transportées vers les marchés périodiques situés dans la zone de contact entre unités naturelles d’économies complémentaires (Trousset 2012). Le limes « administratif » a pu alors remplacé l’agdal sur toute la partie centre-orientale de l’Atlas, où il est aujourd’hui moins présent. Comme le limes a eu peu d‘influence sur l’Atlas marocain, les traditions de cette pratique y apparaissent les plus vivaces.

De nos jours l’agdal pastoral est toujours en fonctionnement dans les hauts pâturages marocains, comme celui de l’Oukaimeden ou du Yagour. Les villes ont récupéré également le concept pour en faire des jardins privatifs imposants auprès des anciennes capitales marocaines, comme Meknès, Marrakech, Rabat ou encore Fès. Ce sont de véritables jardins emmurés dont on peut penser qu’ils sont une appropriation urbaine du phénomène rural par les pouvoirs locaux, c’est à dire sans doute au moins à partir de la seconde moitié du premier millénaire de notre ère, rien ne nous interdisant de penser le phénomène urbain plus ancien.

Plusieurs auteurs rapprochent la racine berbère GDL (agdal/igdalen) des Gdala/Gedula, les berbères Gétule anté-islamiques (Salem 2006 ; Auclair 2012). Pour Wycichl, le nom antique de Gaetulus dérive du berbère Agadig, pluriel Igudalen, qui donna Gudala (cité par Camps 1999). Salem y trouve un sens un peu différent en soulignant la fonction de protection, dans le sens de protéger les caravanes qui semblent à l’évidence le bien le plus précieux à protéger au Sahara, sauf pour des pasteurs nomades dont le bien essentiel est plutôt l’herbage. Hawad parle de « former écran, être à la frontière » (Walentowitz et Attayoub 2003). Dans tous les cas, ces interprétations ne sont pas en contradiction, mais forment bien un tout comme le rappelle Auclair en définissant l'agdal de frontière que l’on protège. L'agdal désigne à la fois le territoire protégé des communautés, lieu de l'honneur et espace protégé à la frontière des territoires tribaux, lieu de la baraka des saints (Auclair 2012).

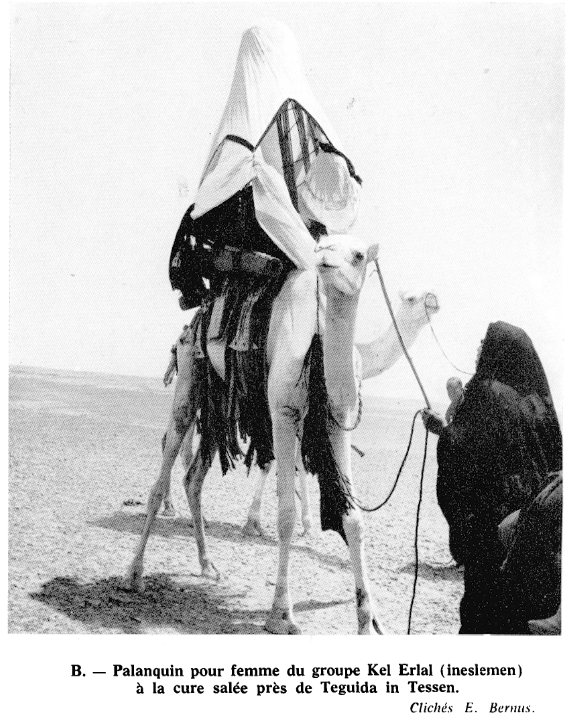

Les agdals pastoraux sont des pâturages soumis à une mise en défens pastorale pendant plusieurs mois au printemps, étroitement associés à la pratique de transhumance estivale (Auclair 2012). A l’évidence, il est assez simple de faire un parallélisme avec l’environnement des Igdalen en Ighazer qui participent chaque année à la cure salée, on pourrait même leur attribuer un semblant de rôle de gardien, car ils ne s’éloignent guère de la plaine salée et ce depuis plus de 1000 ans, ils sont, selon toutes les traditions, les premiers berbères occupants l’Ighazer (Chapelle 1949 ; Hamani 1989). Néanmoins, on ne trouve aucune référence actuelle, par exemple dans les traditions orales, sur cette hypothétique rôle en Ighazer.

Au Sahara, les clans qui s'approprient les espaces sacralisés, les agdals, portent l'emblème des Igdalen qui désigne aujourd'hui encore, chez les touaregs, les membres de la classe sacerdotale gestionnaire du sacré (Auclair 2012). Chez les Igdalen, la gestion du sacré se conjugue avec le contrôle de l'espace géographique et politique, ils assimilent le sacré au pouvoir. En détenant le sacré, les Igdalen se lient d'un pouvoir vis à vis des autres groupes, ils se comportaient sans doute comme les élus de Dieu et ce avant même l'arrivée de l'islam (Naïmi 2010). Les Igdalen de l’Ighazer répondent encore à cette catégorie, puisqu’ils sont les porteurs de l’islam, érudits pieux et non armés. Cette fonction sacerdotale et de proximité avec le tout-puissant et de toute évidence encore le fondement des Igdalen, comme le décrivent les témoignages recueillis dans les années 70 par Robert Nicolaï auprès des Iberogan de Tchintabaraden (Nicolaï 2023).

Ce lien qui s’esquisse ici entre les Igdalen et l’agdal, serait très intéressant à renforcer par des études plus précises sur la manière dont les Igdalen de l’Ighazer appréhendent leur territoire de parcours et la fonction sacerdotale qui les caractérise. A l’évidence, nous pouvons mettre en lien ces éléments avec une des traditions d’origines des Igdalen qui les fait venir de Fès au Maroc et qui, en sus, les fait chérifiens, un sacerdoce.

Aujourd’hui, Agdal est l’un des 6 arrondissements de la ville de Fès. Un village près El ouata dans la vallée de la Saoura, sur la route des Oasis vers le Touat, se nomme également Agdal/Aguedal sur les cartes actuelles. Enfin, nous trouvons au bas du tombeau de la reine Tin Hinan à Abalessa, l’oued Amded (Cortier 1908), qui nous rappelle le quartier de la ville d’Agadez, Amdit dont les habitants sont les Igdalen Kel Amdit. De plus, Cortier nous ramène, dans l’Adrar des Ifoghas, que le chef de la fraction propriétaire d’une vallée a le droit aussi d’interdire à qui que ce soit de s’y arrêter, même pour quelques heures, ce qui peut apparaître comme aller à l’encontre de l’usage admis que tout homme a le droit de faire pâturer ses bêtes même dans les oued dont sa tribu n’est pas propriétaire. Ces interdictions sont rares et ont pour but de laisser les herbages, drinn et merkba en particulier, produire les graines qui serviront de nourriture aux habitants, et cela sans que le bétail puisse y toucher. Chez les Kel Ahaggar où les pâturages et les grains sont moins abondants, ces interdictions sont plus fréquentes et permettent de laisser monter en graines les herbages après les pluies (Cortier 1908). Les Kel Ahaggar de Moussa Ag Amastane considéraient les Igdalen comme les maîtres des lieux (Siliman 2021). Tout ceci ne constitue en rien des preuves suffisantes, tant les recherches précises manquent, mais esquisse tout de même une voie de migration possible, alimentant l’une des traditions d’origines des Igdalen venant de Fès.

D’autres étymologies seraient à préciser, comme celle de cette lance appelée agdal, « la défense » (Claudot-Hawad 1996), mais aussi agudad, le doigt en Korandjé dont le pluriel serait igdalen (Tilmatine 1996). Et enfin, Agdud qui désigne plus particulièrement, en pays de montagne beraber, une importante manifestation réunissant les populations d’une vaste région, à la fois pèlerinage, fête religieuse et foire campagnarde. En tamasheq, ce terme, que les locuteurs associent à agdu « être égal », désigne un ensemble de personnes réunies autour d’un but ou d’un idéal commun, et par extension la foule. Tagdudt est également le nom donné dans l’Aïr a un pèlerinage qui consiste à se rendre sur la tombe d’ancêtres ou de saints, lieu où généralement a été édifiée une petite mosquée (Morin-Barde et Hawad 1985). Ainsi, une fois par an se déroule la grande tagdudt qui accomplit le tour de l’Aïr et réactive les liens entre les différents groupements. (Claudot-Hawad 1996). On peut convenir que toutes ces racines linguistiques trouvent un sens dans ce que l’Igdalen peut représenter comme idéal, pacifiste et gardien de sacralité. Actuellement, les Kel Tamasheq disent ’’Agdal, yigdalt Yallah’’ qu’on peut traduire par ‘’Agdal, c’est Dieu qui le protège’', définition de l’Igdalen aujourd’hui partagée dans le monde berbère nigérien (Siliman 2021).

Le cadre géographique proposé par la linguistique

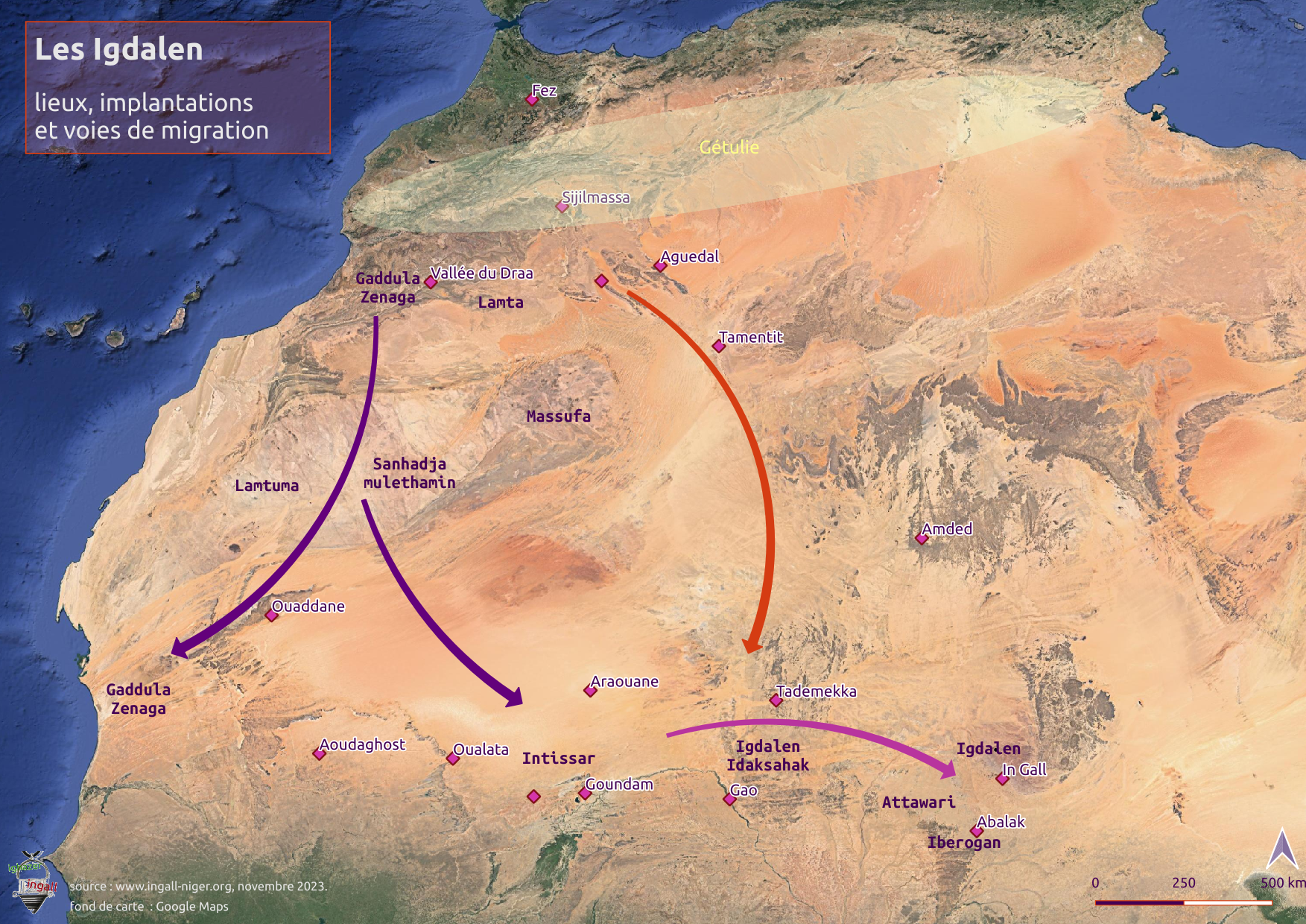

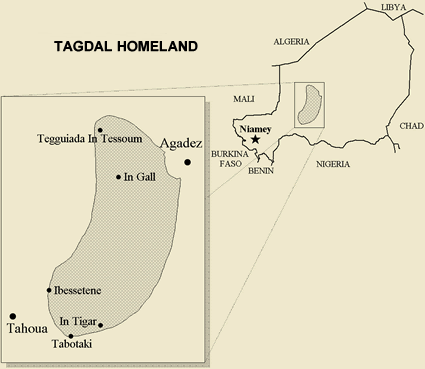

Les Igdalen parlent une langue mixte, la Tagdal, un fond songhay nappé de Tamasheq et d’Arabe. Cette langue fait partie, selon les linguistiques, d’un groupe de langue du Songhay septentrional, dispersé au sud du Sahara sur une bande sahélienne allant de Gao à Agadez (Rueck et Christiansen 1999). Curieusement, une palmeraie de l’ouest algérien, Tabelbala, entre Touat et Sidjilmassa, possède également une langue qui appartient à ce même groupe. Lameen Souag sépare les autres langues Songhay entre celles dites occidentales du côté de Djenné et Tombouctou et les celles dites orientales qui s’étirent tout au long de la boucle orientale du fleuve Niger. Il y reconnaît d’ailleurs une plus grande affinité entre les songhay septentrionaux et les songhay occidentaux (Souag 2012), étirant un peu plus à l’ouest notre cadre géographique. Il se dessine donc un espace géographique qui forment un triangle entre Djenné, Tabelbala et Agadez dans lequel ce sont exprimées les langues Songhay septentrionales et occidentales et d’ailleurs une bonne partie des langues Songhay orientales.

Les Igdalen parlent une langue mixte, la Tagdal, un fond songhay nappé de Tamasheq et d’Arabe. Cette langue fait partie, selon les linguistiques, d’un groupe de langue du Songhay septentrional, dispersé au sud du Sahara sur une bande sahélienne allant de Gao à Agadez (Rueck et Christiansen 1999). Curieusement, une palmeraie de l’ouest algérien, Tabelbala, entre Touat et Sidjilmassa, possède également une langue qui appartient à ce même groupe. Lameen Souag sépare les autres langues Songhay entre celles dites occidentales du côté de Djenné et Tombouctou et les celles dites orientales qui s’étirent tout au long de la boucle orientale du fleuve Niger. Il y reconnaît d’ailleurs une plus grande affinité entre les songhay septentrionaux et les songhay occidentaux (Souag 2012), étirant un peu plus à l’ouest notre cadre géographique. Il se dessine donc un espace géographique qui forment un triangle entre Djenné, Tabelbala et Agadez dans lequel ce sont exprimées les langues Songhay septentrionales et occidentales et d’ailleurs une bonne partie des langues Songhay orientales.

D’autres Isheriffen de l’Ighazer, les Iberkoreyan, sont présents en Azawagh depuis le XVIIè siècle, mais auraient migré en Aïr-Ighazer juste après les Igdalen, c’est à dire vers le X-XIè siècle. On les trouve aujourd’hui sous les dénominations de Kel Eghlal et d’Attawari. Ces derniers possèdent un parler également spécifique, la Tetserret, parlé qui est mis en relation avec le Zenaga du sud-mauritanien et des parlés berbères du sud-marocain (Walentowitz et Attayoub 2003). Le Zenaga est très probablement à l’origine du nom Sanhadja, Ibn Khaldoum notant des Sanhadja qui portent le nom de Zenaga dans l'Atlas, le Dera/Draa et le Sous al Acsa (Baron de Slane 1982 ; Mc Dougall 1985). Du côté occidental de la boucle du Niger, on découvre également la présence d’Attawari dans la région de Goundam, plus précisément des Sinsar ou Kel Intissar, rapporté par Boubou Hama (Hama 1967). Il semble donc être en contact avec le domaine du Songhay occidental de Lameen Souag, comprenant les parlés de Tombouctou et Djenné (Blench et Souag 2012). Cependant, il est possible que cette arrivée autour de la plaine du Macina soit assez récente, au moins pour une partie de cette population et potentiellement en provenance mène de l’ouest de l’Aïr. On trouve également quelques restes de parlés mixtes dans la Région d’Araouane.

Notre cadre géographique s’étend ainsi un peu plus à l’ouest pour englober tout le Sahara occidental et notamment la voie caravanière de l’ouest qui fut la première transsaharienne à fonctionner de manière intense et régulière. Cette proposition de cadre géographique permet également de faire le lien avec les traditions encore vivantes de l’agdal dans les montagnes de l’Atlas marocain évoquée plus haut. Je postule que c’est dans ce cadre géographique que s’exprime la naissance des Igdalen, tant du point de vue linguistique que religieux, à une période qui commence très certainement durant la seconde moitié du premier millénaire de notre ère, mais a des racines dans la première moitié de ce même millénaire de tout aussi bien être antérieure. On constate que cet espace correspond très bien à celui des berbères voilés Sanhadja, durant la deuxième moitié du premier millénaire, et la première moitié du deuxième millénaire.

Gétule - Guedala – Igdalen

Avant la conquête arabe, la Gétulie s’étiraient tout du long des montagnes de l’Atlas depuis le sud tunisien jusqu’au sud marocain. A la charnière historique entre la fin de la période romaine et le début de l’islam, les Gétules ont déjà investit le grand désert grâce au chameau. Les populations soudanaises qui occupaient alors les oasis sahariennes se retirent peu à peu. Les Gétules s’approprient ainsi l’ouest saharien et les Numides les oasis du Sahara central, le Touat en particulier. Avec le développement de l’islam, on ne parle plus de Gétules et de Numides mais de Sanhadja et de Zénètes.

Les descendants des Gétules occidentaux se retrouvent très certainement parmi les Sanhadja, dont les Gueddala appelés aussi Godula et Guezzala forme l’une des grandes confédérations et au sein de laquelle prit naissance le mouvement réformiste des Almoravides qui allait conquérir le Maroc et créer un empire s'étendant du Sénégal à la péninsule ibérique (Camps 2002). Parmi les Sanhadja on trouve les Lemtuma qui seront, après les Guedala, les murabitun Almoravides. On y recense également les Messufa qui détiennent les voies caravanières, ce sont les guides sahariens et protecteurs des caravanes, dont une partie émigrera en Ighazer pour créer le premier Sultanat de cette région, le royaume de Tigidda. Du temps de ce royaume, il apparaît que les Igdalen ont vécu sans anicroches avec les Messufa, souvenir peut être de cette origine sanhadjienne commune. D’ailleurs, aujourd’hui encore, certains Igdalen disent avoir une parenté d’avec les Inusufan de l’Ighazer.

Il n’y a pas de liens directs établis entre Guedala et Igdalen, si ce n’est la racine berbère « gdl » évoqué plus haut et l’espace géographique proposé ci-dessus. A l’intérieur de ce cadre d’ailleurs, la ligne de contact entre Berbères et Soudanais c’est progressivement déplacée vers le sud, en lien avec l’appropriation du chameau et le développement du commerce transsaharien qui en résulte, notamment en direction de l’empire du Ghana et le bassin de l’Aouker. Le contact étroit avec le « pays des noirs » leur a donné une fonction motrice dans la diffusion de l'influence berbère vers le Tekrour, front de contact privilégié durant tous les temps médiévaux (Mohamed Baba 2004), contacts bien évidemment propices à des échanges linguistiques. Le renforcement de ces contacts entre Berbères et Soudanais donnera naissance, au sud du Sahara, aux villes duales, telles Aoudaghost, Oualata, Gao ou encore Azelik en Ighazer. Ces villes sont composées de deux entités, l’une royale et animiste, l’autre commerçante et musulmane (Fauvelle 2019).

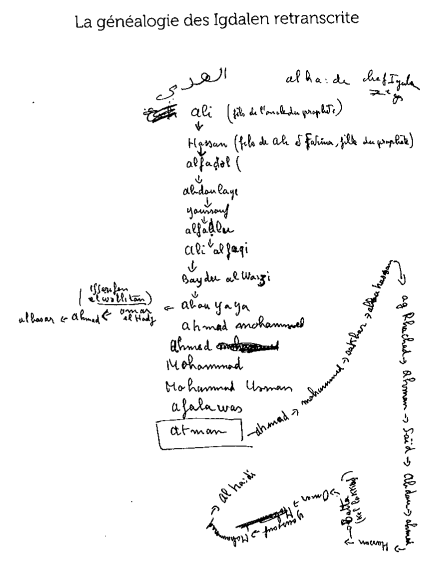

Les Igdalen se réclament toujours Isheriffen, ils seraient les descendants d’Al Hassan petit-fils du prophète et donc Chérif (Adamou 1979 ; Beltrami 1982), appartenance dont se réclament d’ailleurs d’autres tribus berbères de l’Ighazer et de l’Azawagh, mais aussi de la boucle du Niger que l’on peut aussi mettre en relation avec les tribus religieuses du sud mauritanien. Il se dessinent ainsi toute une latitude sur laquelle se disséminent des groupes berbères religieux, latitude à laquelle on trouve nos villes duales, front de contact entre sahariens et soudanais. Dès lors, on peut imaginer le besoin de liens fonctionnels entre les entités urbaines et leurs habitants, par l’intermédiaire de populations assumant une fonction de garantie, peut être religieuses ou plus sûrement lettrées. On sait, par ailleurs, que la propagation et la défense de la culture arabo-musulmane par l’écrit, a été dans une large mesure le fait des groupes tribaux zénagophones (Cheikh 2021). Le développement du commerce, l’économie du sel en autres, entraînent une forme d’excédent qui nécessite une professionnalisation et une spécialisation croissante des populations qui se traduisent par de nouvelles formes de relations sociales, en l'occurrence une variété de formes de dépendance, mais aussi l'introduction de rôle intermédiaires comme les clercs et les érudits (Mc Dougall 1985).

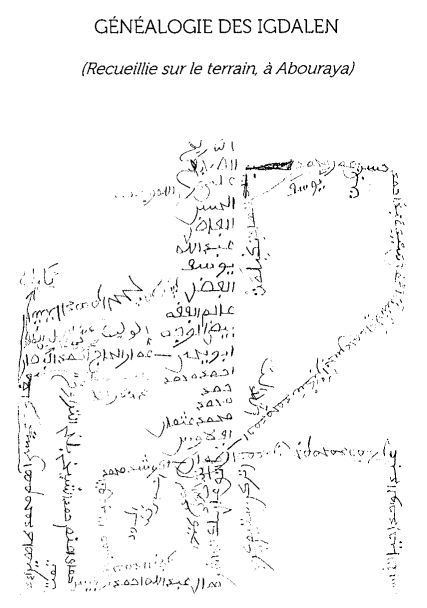

Des traditions d'origine

Le recueil des traditions orales dans la littérature, nous présente deux villes comme origine probable des Igdalen. Fez au Maroc (Chapelle 1949 ; Hama 1967) et Oudden (Urvoy 1936 ; Adamou 1979) qui n’est pas située précisément, que certains situe au Fezzan et même jusque près de la Mecque. Les références orientales sont le plus souvent recherchées à travers les traditions d’origines pour valider l’appartenance à l’islam et à la généalogie d’un groupe prestigieux de l’islam comme les chérifiens. Bernus, qui a recueilli quelques traditions auprès des chefs Igdalen, conclu au manque d’originalité des récits proposés, ne permettant pas vraiment d’alimenter le récit de leurs origines (Bernus et Echard 1992). On note également qu’au sud-est Mauritanien, il existe une ville ancienne du nom de Ouaddane qui pourrait être une possibilité pour le Oudden des traditions. Malfante la cite dans sa correspondance du Touat en Oden sur la route du sel de Teghaza (De la Roncière 1918). Ouaddane se situe juste au nord de l’Aouker qui est la zone barycentre du royaume de Ghana. Elle est encore une ville étape importante de la route de l’ouest du commerce transsaharien au XIVè siècle (Voguet 2017). Son expansion urbaine daterait du XIIè siècle, mais il serait étonnant qu’avant cette date les lieux ne soient pas connus et au moins temporairement utilisés par les nomades Sanhadja.

Le recueil des traditions orales dans la littérature, nous présente deux villes comme origine probable des Igdalen. Fez au Maroc (Chapelle 1949 ; Hama 1967) et Oudden (Urvoy 1936 ; Adamou 1979) qui n’est pas située précisément, que certains situe au Fezzan et même jusque près de la Mecque. Les références orientales sont le plus souvent recherchées à travers les traditions d’origines pour valider l’appartenance à l’islam et à la généalogie d’un groupe prestigieux de l’islam comme les chérifiens. Bernus, qui a recueilli quelques traditions auprès des chefs Igdalen, conclu au manque d’originalité des récits proposés, ne permettant pas vraiment d’alimenter le récit de leurs origines (Bernus et Echard 1992). On note également qu’au sud-est Mauritanien, il existe une ville ancienne du nom de Ouaddane qui pourrait être une possibilité pour le Oudden des traditions. Malfante la cite dans sa correspondance du Touat en Oden sur la route du sel de Teghaza (De la Roncière 1918). Ouaddane se situe juste au nord de l’Aouker qui est la zone barycentre du royaume de Ghana. Elle est encore une ville étape importante de la route de l’ouest du commerce transsaharien au XIVè siècle (Voguet 2017). Son expansion urbaine daterait du XIIè siècle, mais il serait étonnant qu’avant cette date les lieux ne soient pas connus et au moins temporairement utilisés par les nomades Sanhadja.

Le royaume chérifien de Fez fut créé vers le début du IXè siècle. Il est l’un de ces royaumes ibadites qui structura la pensée islamique des berbères voilés à la fin du premier millénaire de notre ère. On a pas de liens directs entre Fez et les Igdalen, mais on notera tout de même que Yahaya Ibrahim, qui fonda le mouvement des Almoravides avec Ibn Yasin, rencontre, de retour de son pèlerinage à la Mecque, Abu Imran al-Fasi juriconsulte de Fès à Kairouan.

Il semble donc que les traditions d’origine des Igdalen se réunissent entre Fez et Ouaddane et suivent l’histoire des Geddula. Si l’on s’en tient à cette adéquation agdal-gedula-igdalen entre sud marocain et sud mauritanien dans la seconde moitié du premier millénaire, Fez pourrait alors être une référence au premier royaume chérifien fondé au début du IXè siècle par Idriss Ier. Des éléments complémentaires pourront peut être enrichir cette hypothèse qui ferait du royaume chérifien un élément de métissage arabe-berbère pour diffuser la voix du prophète. D’ailleurs, la voie qui rejoint l’Ahaggar, par la vallée de la Saoura, a pu servir le même objet, elle débouche très probablement sur la ville de Tademekka dans l’Adrar des Ifoghas.

On notera également la tradition rapportée par Boubou Hama, plus pour la forme d’ailleurs, car elle rassemble les éléments, voire les clichés, construits a posteriori que l’on retrouve dans beaucoup de traditions orales. Elle donne une origine Stambouliote aux Igdalen qui seraient issus par un mariage d’un Isheriffen avec une Songhay donnant le mélange songhay/berbère des Igdalen d’aujourd’hui. Parallèlement la servante aussi se marie à un songhay pour donner les Iberogan (Hama 1967), schéma de construction d’une tradition que l’on retrouve chez nombre de tribus Touareg.

L’origine Zénète

Ibn Hawqal fait des Igdalen des Zenata, il cite les Banu Igdalen dépendant du roi de Tademekka (Hamani 1989), donc plus sûrement autour des Ifoghas et l’on retrouve encore actuellement des Igdalen au sud des Ifoghas. Pour Miquel, la région de Tademekka constitue, « jusque dans la complexion de ces habitants », comme une transition entre le monde noir et le Sahara (Miquel 2013). Les berbères Zénètes chassés de Cyrénaïque au IIè siècle se réfugient au Sahara occidental et notamment au sud du Maroc comme les Miknaca dans la région de Tedla, la vallée du Draâ. Ce sont les Zénètes Miknaca qui ont fondé Sidjilmassa au VIIIè siècle et qui sont allés au secours de Uqba Ibn Nafi contre les berbères Masmuda (Jacques-Meunié 1972 ; Hamani 1989). On retrouvera des populations juives commerçantes jusqu’au fleuve Sénégal (Cuoq 1975), qui ont suivi une migration assez similaire à celle des Zénètes. Au Vè siècle, les juifs fondent des royaumes notamment dans la Vallée du Draâ et s'installent aussi dans le Touat, avec les Zénètes qui sont pour Oliel des nomades caravaniers judaïsés (Jacques-Meunié 1972 ; Oliel 1994).

Ibn Hawqal fait des Igdalen des Zenata, il cite les Banu Igdalen dépendant du roi de Tademekka (Hamani 1989), donc plus sûrement autour des Ifoghas et l’on retrouve encore actuellement des Igdalen au sud des Ifoghas. Pour Miquel, la région de Tademekka constitue, « jusque dans la complexion de ces habitants », comme une transition entre le monde noir et le Sahara (Miquel 2013). Les berbères Zénètes chassés de Cyrénaïque au IIè siècle se réfugient au Sahara occidental et notamment au sud du Maroc comme les Miknaca dans la région de Tedla, la vallée du Draâ. Ce sont les Zénètes Miknaca qui ont fondé Sidjilmassa au VIIIè siècle et qui sont allés au secours de Uqba Ibn Nafi contre les berbères Masmuda (Jacques-Meunié 1972 ; Hamani 1989). On retrouvera des populations juives commerçantes jusqu’au fleuve Sénégal (Cuoq 1975), qui ont suivi une migration assez similaire à celle des Zénètes. Au Vè siècle, les juifs fondent des royaumes notamment dans la Vallée du Draâ et s'installent aussi dans le Touat, avec les Zénètes qui sont pour Oliel des nomades caravaniers judaïsés (Jacques-Meunié 1972 ; Oliel 1994).

Ces deux communautés sont très complémentaires, et même si le judaïsme des Zénètes est plutôt une façade, ces berbères caravaniers participent sans doute à créer avec les juifs commerçants, les premiers véritables échanges transsahariens et notamment avec le fleuve Sénégal et la boucle du Niger. Ils sont peut être ceux qui ont amené le chameau et le dattier à travers le Sahara vers le IVè siècle (Oliel 1994). Al Bakri note bien à Aoudaghost que le gros de la population sont des gens de l'Ifriqyia dont les Zénètes (Monteil 1968).

Oliel rapporte également un fait relaté par Edmond Bernus, vers 1972, qui a rencontré des Igdalen à tresses et recueilli leurs confidences : « Dans le campement d’Akenzigi (en Ighazer) vivait un chef très vénéré, Akhmed wen ekked (des tresses) que j’ai interrogé et qui m’a donné une liste de ses ancêtres ... Il portait des cheveux tressés ... Comme tous les Igdalen, il ne faisait jamais la guerre, ne portait pas d’armes et était un éleveur de chameaux remarquable ... » (Oliel 1994). Cette information à l’évidence amène à ne pas rejeter si rapidement la piste des Zenètes judaïsés comme une origine possible d’une partie des Igdalen et peut-être des Iberogan que Barth croisât au marché aux animaux d’Agadez au milieu du XIXè avec leur long cheveux. Des Touareg à tresse ne sont effectivement pas monnaie courante au Sahel et on trouve pourtant des Sanhadja à tresse dans la plaine du Macina, au sud-ouest de Tombouctou, souvenir guerrier des Immaqqasharan (Dédé 2015). Ils seraient maintenant inféodés aux Peulh du Macina. A l’évidence, de plus amples recherches sur ces Sanhadja à tresse animeraient un peu plus le débat sur la présence et surtout le devenir des juifs présents au Sahel depuis le IVé siècle et encore présents à Gao lors du passage d’Al Maghili auprès d’Askia Mohamed Touré à la fin du XVè.

La génétique vient également nous apporter des éléments nouveaux, qu’il sera nécessaire de consolider. Une étude de Serra-Vidal qui analyse le génome de populations berbères, observe la prédominance d’une influence sub-saharienne dans le pool génétique des Zénètes. Cette prédominance est significative par rapport à toutes les autres populations berbères étudiées, du sud marocain au sud tunisien (Serra-Vidal et al. 2019), et propose donc un contact plus étroit entre Zénètes et Soudanais.

Cuoq note également la présence de juifs au nord Sénégal et bien entendu dans le Touat depuis certainement le IIè siècle de notre ère (Cuoq 1975). On a donc tout lieu de penser qu’ils étaient présents également au sud du Sahara et aux alentours de la boucle du Niger, notamment la région de Goundam, dont les puits maçonnés seraient un de leur témoignage. Cuoq encore, note la possible protection dont ils furent les privilégiés de la part des Almoravides, signe qui peut être interprété aussi comme une reconnaissance d’une fonction sacrée, ou a minima importante dans les relations nord-sud. Cuoq poursuit en évoquant la possibilité qu’une partie de ces juifs se seraient métissés aux contacts des populations noires de la boucle du Niger, faisant ainsi perdurer quelques signent de leurs traditions.

Si les traditions Juives et Zénètes nous ramènent en Cyrénaïque, il semble bien qu’au début de notre ère leur histoire recouvre en grande partie la zone géographique définie plus haut. Sous les poussées islamiques des VII-VIIIè siècles, les Zénètes abandonnèrent le judaïsme pour un islam "libéral", le kharidjisme, ne se mettant ainsi pas sous la domination complète des arabes. Ainsi, à travers les vicissitudes politiques et économiques, les berbères Zenata évoluèrent dans une espace géographique qui part du sud marocain et des oasis touatiennes au nord du Sahara en direction de la boucle du Niger. Le Sahara occidental étant plus sûrement occupés par les Sanhadja, dont les Messufa en sont les caravaniers attitrés. Le mouvement des malékite Almoravides, limitera très certainement l’influence zénète, les évinçant même.

De l’érudition

Hamani qui cite Ibn Hawqual précise que les Igdalen ou Yakadalin, qui pour lui sont des Zénètes, sont ceux dont l'islamisation et surtout l'arabisation a été la plus précoce (Hamani 1989), ce qui peut noter le souvenir arabe que rappelle Barth lors de sa visite à Agadez, « ce sont des Arabes-Touareg » (Barth 1863), et peut être matière à renforcer la possibilité d’un tel métissage. Nicolas nous rapporte également que les femmes Igdalen porte les voiles de guinée simple, comme les femmes arabes (Nicolas 1950). Pour Abadie, les Igdalen se disent arabes (Abadie 1927). On sait aussi que les berbères du Sahara occidental, devenus soumis aux arabes qui étaient des guerriers, sont devenus religieux peut-être pour éviter la rudesse de cette soumission de l’occupant. Certains groupes berbères ont ainsi pu émerger de cette nouvelle érudition pour porter l’islam aux côtés de guerriers arabes vers le sud du Sahara. Si ce n’est un métissage, une proximité d’avec les arabes semble très probable. De cette proximité, a pu naître l’érudition des Igdalen, leur savoir de lettrés mais également l’insertion dans la langue Tagdal d’une partie de vocable arabe.

Parallèlement au développement du commerce transsaharien et à la naissance des villes duales au sud du Sahara, les relations entre ces deux entités urbaines devaient bien être régies par quelques fonctions essentielles à l’échange, comme l’écriture ou la traduction orale. Les lettrés Igdalen ont ainsi pu prendre place en tant qu’intermédiaire entre la ville commerçante et la ville royale. Cette hypothèse leur donne alors un rôle plus urbain qui ne paraît pas à première vue, car aujourd’hui ce sont essentiellement des nomades. C’est Robert Nicolaï qui nous rapporte de ces travaux des années 70, le témoignage de Farouk parlant de ses ancêtres : « ils venaient de l’ouest, ce n’étaient pas des nomades 100 % (Nicolaï 2023). Ils habitaient donc au moins temporairement la ville et cite Oualata et Tombouctou. Cette dernière pris le dessus sur la première, commercialement et idéologiquement parlant, à la suite de l’empire des Almoravides, ce qui nous donne un repère chronologique important.

Nicolaï encore note que certains Tarikh signalent des rapports étroits entre Goddala et Songhay, mais aucun élément ne nous permet de savoir où ils ont appris le songhay, si c'est aux portes de Tombouctou ou à celles d'Azelik (Nicolaï 1984). Boubou Hama déjà signalait qu’à l’époque de l’empire songhay Igdalen, Iberogan et Isheriffen vivaient dans les clans Songhay, ce qui donna la Tagdal (Hama 1967).

L’érudition des Igdalen a été renforcée lorsque le chef Gdala pris le commandement général de la confédération sanhadjienne au début du XIè siècle, incluant les Lemtuma et les Messufa. De retour de son Hadj, Yahaya Ibn Ibrahim Al Gudali recherche un guide spirituel qu’il trouvera en la personne de Ibn Yacin, Lemta d’origine. A la mort du pèlerin, ce dernier se retire dans une ribat sur la côte mauritanienne avec quelques chefs Lemtuma. Se renforçant tous les jours, il attaquera les autres Lemtuma, les Messufa et les Guddala pour les soumettre à la nouvelle doctrine, le mouvement des Almoravides, un courant rigoriste de l’islam est né (Monteil 1968 ; Baron de Slane 1982). A l’évidence, ce mouvement renforça à terme les positions berbères autour de la boucle du Niger, car même si le mouvement s’effondra devant les Almohades un siècle plus tard, les Sanhadja porteurs du voile ne perdirent pas vraiment leur positionnement au Sahara occidental. Les Messufa même, renforcèrent leur influence sur le commerce transsaharien et tissèrent dès le XIIè des liens très étroits avec l’empire du Mali qui effacera le Ghana. La religion pris alors une place de plus en plus importante dans les sociétés au sud du Sahara.

Les Guddala se retirèrent assez rapidement du mouvement des Almoravides, à peine une décennie après leurs premiers entrefaites, et se mirent en marge au sud-ouest mauritanien. Plusieurs batailles opposèrent les Lemtuma et Gueddala, et ce sans doute même avant le mouvement Almoravides, les dixième et onzième siècles ont été caractérisés par d'incessantes guerres internes. La grande bataille qui opposa les Lamtūna aux Guddala au XIè siècle se déroula dans les pâturages qui bordent le territoire des Guddala, nous rappelant que les mouvements de transhumance et la compétition pour les ressources comme les pâturages d'été ont sans aucun doute influencé la nature, la localisation et la fréquence des conflits récurrents dans le sud du Sahara. Au delà des pâturages, les Lamtūna ont peut-être tenté de briser le monopole des Guddala sur le sel d’Awjil, en développant leur propre industrie du sel basée à Iji. Ce seraient ces tensions sur la production de sel qui firent vaciller la prospérité d'Audaghost au Xè et au début du XIè siècle entraînant son déclin (McDougall 1983).

Par ailleurs, pour les Igdalen la sacralité se traduit aussi par la croyance en le Mahdi, le rédempteur qui viendra parmi eux (Naïmi 2017). Cette sacralité fut reprise par le mouvement Almoravide qui porta une attention particulière au Mahdi (Hunwick 1966), peut être un lien avec l’un des initiateurs du mouvement, Yahya ibn Ibrahim chef Guddala. Le Mahdi semble encore bien présent dans les croyances des Igdalen de l’Ighazer qui professent le rite malékite (Siliman 2021). Néanmoins, à la suite de l’épisode Almoravides, il semble dès lors que les Isheriffen de la boucle du Niger et encore plus de l’Azawagh ne soient plus en contact avec les tribus Guddala du sud mauritanien. Ce contact perdure néanmoins entre Igdalen et Idaksahak puisque les premiers ne se marient pas avec les Touareg, mais accepte les mariages avec les Isheriffen de l’Adrar (Amselle et Sibeud 1998).

Au delà des Igdalen, ce sont peut être toutes les tribus Isheriffen qui utilisèrent ce rôle d’intermédiaire des savoirs de l’oralité, de l’écriture et de la sacralité entre le monde arabo-berbère et le Bilal al Sudan. On peut citer la tribu Isekkeranen, tribu de métis arabe vassale des Imajeren en Adrar, Kel Afella, Kel Tarlit qui se donnent une ascendance chérifienne, ils sont sans armes, situation assez similaire à celle des Igdalen (Lhote 1955), ou encore, les Kel Essuk qui sont comme les Igdalen Ineslemen et non guerriers (Alawjeli et Prasse 1975).

Je noterai en complément pour le moment, l’hypothèse que j’ai émise dans un autre article sur la possibilité que les Yénatiboun, domestiques blancs du Sultan Izar qu’Ibn Battûta visite à Takadda en 1353, peuvent être les Igdalen, ou tout du moins des Isheriffen, tenant un rôle de domestique pour la royauté Inusufan (Jarry 2019). Il faut comprendre domestique au sens des domestiques du Maroc évoqués par Ibn Battûta, c’est à dire les détenteurs d’une fonction de prestige. Une tradition rapporte d’ailleurs que la Tagdal fut acquise parce que les Isheriffen vivaient en étroite relation avec les chefs Lemta de la boucle du Niger, montrant peut être une relation importante des Isheriffen d’avec les chefferies locales, faisant écho à la dépendance directe des Igdalen au Sultan d’Agadez et non à un Amenokal.

Des contemporains médiévaux

L’arrivée des Igdalen en Ighazer remonte selon les auteurs autour des VIIIè et IXè siècle de notre ère, ce seraient les premiers berbères aux pieds de l’Aïr (Urvoy 1936 ; Chapelle 1949 ; Hamani 1989), avant l’an 1000 pour Nicolaisen (Nicolaisen 1982). Ces mêmes auteurs citent également aux côtés des Igdalen, les Iberkoreyan qui sont également des chérifs (Urvoy 1936 ; Chapelle 1949 ; Hamani 1989). Je retracerais ailleurs l’histoire de ces derniers, ainsi que celles des isheriffen du nord Niger, dont il semble actuellement encore difficile de démêler les origines, mais dont les apparentements méritent une discussion.

L’arrivée des Igdalen en Ighazer remonte selon les auteurs autour des VIIIè et IXè siècle de notre ère, ce seraient les premiers berbères aux pieds de l’Aïr (Urvoy 1936 ; Chapelle 1949 ; Hamani 1989), avant l’an 1000 pour Nicolaisen (Nicolaisen 1982). Ces mêmes auteurs citent également aux côtés des Igdalen, les Iberkoreyan qui sont également des chérifs (Urvoy 1936 ; Chapelle 1949 ; Hamani 1989). Je retracerais ailleurs l’histoire de ces derniers, ainsi que celles des isheriffen du nord Niger, dont il semble actuellement encore difficile de démêler les origines, mais dont les apparentements méritent une discussion.

Pour Chapelle, les contemporains des Igdalen sont les Goberawa, Katsinawa et Iberkoreyan, tous d’ailleurs quittent la région à la fondation du Sultanat d'Agadez vers le milieu du XVè siècle (Chapelle 1949). Il signale donc, qu’avant le Sultanat de l’Ayar, les montagnes et leurs alentours sont occupées par des hausaphones, Igdalen et Iberkoreyan formant la population berbérophone. La seule occupation de ces berbères semblent être la recherche des pâturages (Hamani 2006). Quelques auteurs, reprenant sûrement Muhamad Bello, signalent également d’autres berbères en Aïr comme les Kel Tamgak, habitant donc les alentours du mont éponyme (Séré de Rivières 1965 ; Hama 1967 ; Rossi 2016).

Mais, il peut apparaître assez troublant que les Igdalen seuls semblent être des berbères venus de l’ouest. Hamani propose, en appui aux listes de tribus d’Ibn Hawqal et Ibn Khaldoun que ce ne sont pas les seuls venus de l’ouest et qu’à la fin du premier millénaire on peut être certain qu’il y a également des berbères Sandal et des Messufa en Ighazer (Hamani 1989). Ce serait donc tout un corpus de berbères qui seraient issus du Sahara Occidental passant par l’Adrar des Ifoghas et la boucle du Niger, amenant très probablement avec eux le véhiculaire songhay qui participera au développement des langues songhay septentrionales en Ighazer.

A l’aube du deuxième millénaire, les Igdalen, alors bien installés en Ighazer, semblent disparaître des écrits et des traditions orales. Peu de mentions sont à noter sur leur compte, montrant l’absence de rôle politique de cette population dans l’histoire de la région, où tout du moins une absence de rôle prééminent. Pourtant, ils sont bien présents à Azelik/Takadda en compagnie des Inusufan, Imesdraghen, Lissawan, Tawantakat, Iberkoreyan (Bernus et Cressier 1992). Muhamed Bello les cite également dans les 5 tribus venues d’Awdjila, ayant mis en place le Sultan d’Agadez aux côtés des Amakitan, Tamgak, Sandal et Ajdaranen (Rossi 2016).

On notera également le point de vue de Hamani qui suggère que les berbères de la région de la boucle du Niger présents aux pieds de l’Aïr ne sont pas que les Igdalen mais qu’il y a eu un mouvement d’ensemble avec Iberkoreyan qui sont tous des Zenata précédant les Massufa puis les Sandal dont les Iteseyen (Hamani 1989). Ainsi, retracer l’histoire des Igdalen pourra vraiment se comprendre en retraçant l’histoire de l’ensemble des flux migratoires entre Ifoghas et Aïr.

A la naissance du Sultanat de l’Ayar et plus précisément lors de la révolte des Gobirawa et Iberkoreyan contre le Sultan de l’Ayar au milieu du XVè siècle, les Igdalen ne semblent pas être du bon côté et leur place en Ighazer va se faire au prix d’un désarmement (Urvoy 1936). Légende ou fait réel, toujours est-il que les Igdalen ont encore un nom de quartier dans la ville ancienne d’Agadez qui se nomme Amdit, du nom de l’une de leur principale tribu. On retrouve ensuite les Igdalen lors de la scission des Ouelleminden, mais on ne sait pas trop le rôle qu’ils ont pu jouer avec l’ensemble des Isheriffen (Urvoy 1936). Un autre événement plus tardif est relaté sans guère plus de précision, vers le XVIIIè siècle 4000 Kel Fadey viennent à Tegidda n’Adrar sur invitation des Kel Tofeyt, autre tribu Igdalen, pour repousser les Kel Tamesgidda (Bernus 1981). Le chef Wanagoda des Kel Fadey est né chez les Igdalen et mourut chez eux. Les attaques entre Kel Fadey et Kel Tamesgidda ont eu lieu à Takilmate (premier nom de Tegidda n’Adrar), Tegidda n’Tesemt et Teguirwit. Cet événement montre néanmoins que les Igdalen sont désarmés et qu’ils font appel à des protecteurs pour les défendre.

Les tribus Kel Amdit – Kel Tofey

Les Igdalen, au teint clair, sont des gens pacifiques et religieux, ils sont Isheriffen et ne portent pas d'armes. Cette réputation d'hommes tranquilles et de marabouts de renom, précédant toutes les vagues de migration touarègue dans l'Ighazer, leur a permis de traverser ces 10 derniers siècles sans heurts majeurs. Sans doute que la préservation de leur lignée, par peu de mariage en dehors de leurs tribus, leur a aussi permis de garder leur authenticité et leur neutralité, ils sont au nombre de 3308 en 1975 et 3940 en 2005.

Les Igdalen, au teint clair, sont des gens pacifiques et religieux, ils sont Isheriffen et ne portent pas d'armes. Cette réputation d'hommes tranquilles et de marabouts de renom, précédant toutes les vagues de migration touarègue dans l'Ighazer, leur a permis de traverser ces 10 derniers siècles sans heurts majeurs. Sans doute que la préservation de leur lignée, par peu de mariage en dehors de leurs tribus, leur a aussi permis de garder leur authenticité et leur neutralité, ils sont au nombre de 3308 en 1975 et 3940 en 2005.

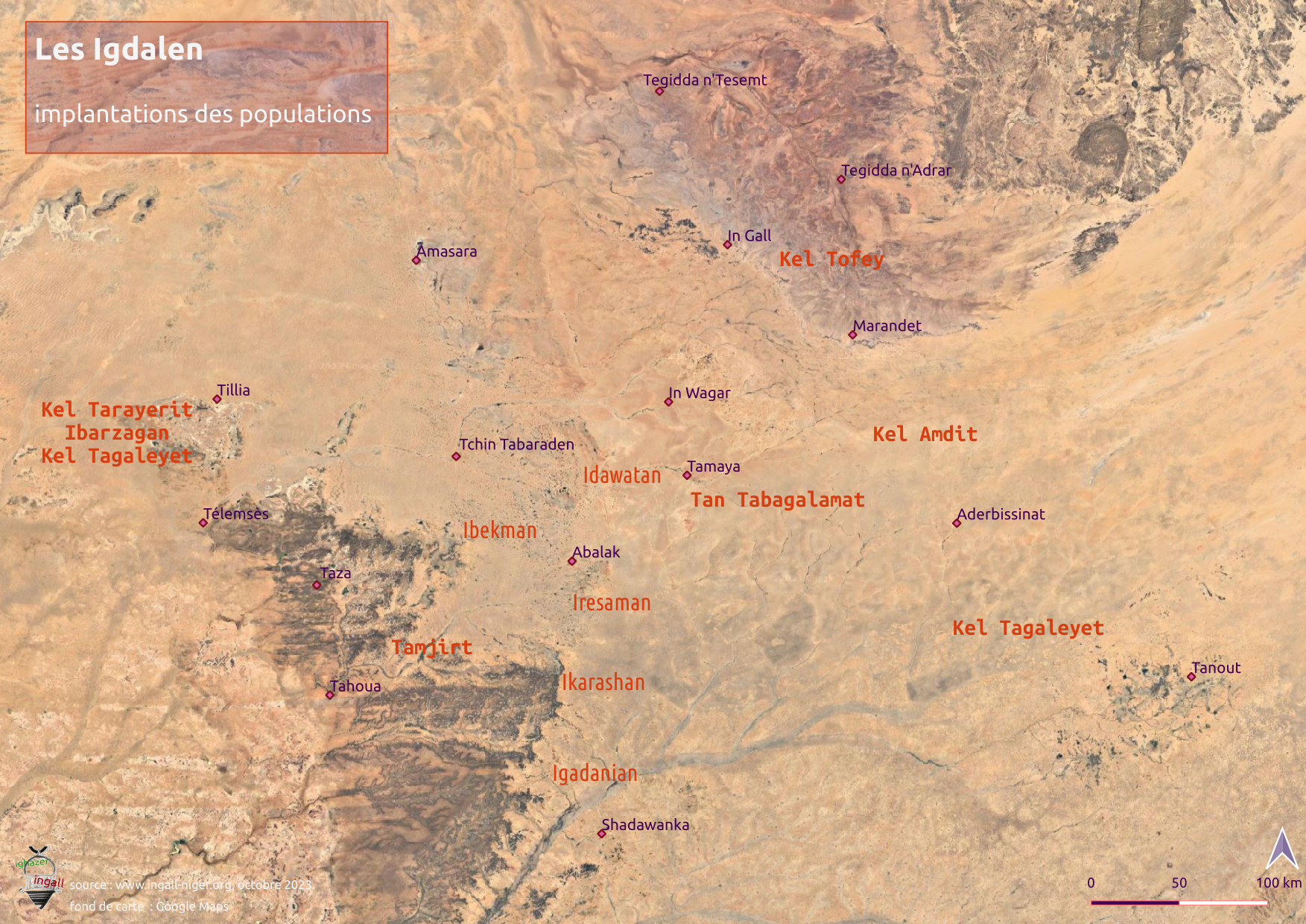

Dans l'Ighazer, les Igdalen sont divisés en deux tribus, les Kel Tofeyt qui occupent les villages d'Akenzigui, In-Gitane, Tegidda n'Adrar, Assaouas, Tigerwit et Tirgit près d'In Gall, et les Kel Amdit qui occupent les villages autour des falaises de Tiguidit, de Marandet à Aderbissinat (Afane 2015). Beltrami signale que chaque tribu est coupée en deux factions, dont une des Kel Amdit est toujours dans la quartier éponyme d’Agadez (Beltrami 1982). Dans les années 80, Edmond Bernus recense environ 1300 Kel Tofeyt vers Kokari et Akenzigi et 800 Kel Amdit vers Tigerwit et Assaouas (Bernus 1981). Ils ne forment pas un groupement autonome et dépendent directement du poste administratif d'In Gall, aujourd'hui érigé en préfecture. Traditionnellement, ils dépendent directement du Sultan d’Agadez, mais aucune étude ne permet de nous en dire plus sur les relations avec le Sultanat. Aujourd’hui, les Igdalen Kel Tofeyt sont toujours fidèles au Sultanat de l’Ayar, des relations parentales uniraient d’ailleurs les Kel Amassour à presque tous les sultans de l’Ayar qui se sont succédés. Les Kel Amdit ont créé leur propre groupement administratif en 2010 (Siliman 2021).

Géographiquement, les Igdalen sont dispersés entre l’Azawagh, l’Ighazer, la Tadarast et le nord Ader. Cette dispersion tant géographique que communautaire marque la non appartenance stricte des Igdalen à une confédération Touareg. Ils se situent à cheval sur les deux grandes confédérations du nord Niger, les Ouelleminden Kel Dinnik et les Kel Aïr. Ce positionnement spatial fait peu le lien entre le monde berbère et le Bilad al Sudan, il faut dire que ce dernier n’est plus d’obédience Songhay, mais Hausa. La fonction initiale qui permit aux Igdalen d’acquérir la Tagdal auprès des populations Songhay est donc éteinte, aujourd’hui et très probablement depuis au moins l’avènement du Sultanat de l’Ayar.

Les Igdalen rassemblent différentes petites communautés plutôt indépendantes les unes des autres. Lorsque l’on parle d’Igdalen dans la littérature, c’est le plus souvent un terme générique et la situation géographique est importante pour comprendre à quelle entité il est fait référence. Les Kel Amasar sont la classe dirigeante des Igdalen (Hamani 1989), le nom pourrait provenir de Amasara un site de l’Azawagh au sud d’In Teduq qui reste notamment dans les mémoires des traditions orales des Attawari. Suzanne Bernus d’ailleurs, nous signale dans le PAU qu’Amasara pose un problème sur lequel il faudra revenir (Bernus et Cressier 1992). Malheureusement a priori, aucune publication sur ce site religieux n’a été faite, les images satellites nous montrant potentiellement deux édifices, dont l’un possède un mirhâb. Hamani est le seul à évoquer les Kel Amasar, il s’agit d’une tawshit Kel Tofeyt, relevé également par Siliman Ouba* qui leur donne une place prépondérante parmi les Igdalen (Siliman 2021).

Le site d’Amasara est mis en relation avec la période d’In Teduq (Bernus et al. 1999). Outre la mosquée et le vaste cimetière déjà recensés par Bernus, on recense une autre butte qui elle aussi possède une mosquée à quatre travées et un cimetière associé. L’ensemble ne possède aucune céramique et semble donc constituer un lieu de prière et de sépultures forcément très prisés de certaines populations nomades au vu de la centaine de sépultures, même si les images satellites sont peu nettes. Un point d’eau, un ensemble religieux et funéraire et un habitat permanent absent, permettent de raccrocher cet établissement à la dévotion soufie de l’Ighazer et de l’Azawagh entre les XVIè et XVIIIè siècle (Bernus et al. 1999). Amassar pourrait aussi être une référence tardive à l’Egypte, Massar/Misr, c’est aussi la marque de bétail des Igdalen ‘/’ (Siliman 2021).

En Tamasehq, « amasur » signifie l’avant-bras. Il n’est pas rare de voir des noms de tribus être dénommée par l’anatomie humaine montrant ainsi l’importance de la tribu ou du groupement à un tout. La racine berbère Amasar signifie manquer, faire défaut. Par ailleurs, près de Bouda dans le Touat existe une localité El Mansour qui pourrait être aussi une origine de Amasar, le Touat étant en lien avant même l’Islam avec la boucle du Niger au sud du Sahara. Une autre tribu, les Kel Akbour trouve également une étymologie similaire dans le Touat (Oliel 1994). Ces éléments sont à ajouter aux quelques indices qui tracent une voie de migration depuis l’Atlas marocain aux Ifoghas en passant par les oasis touatiennes.

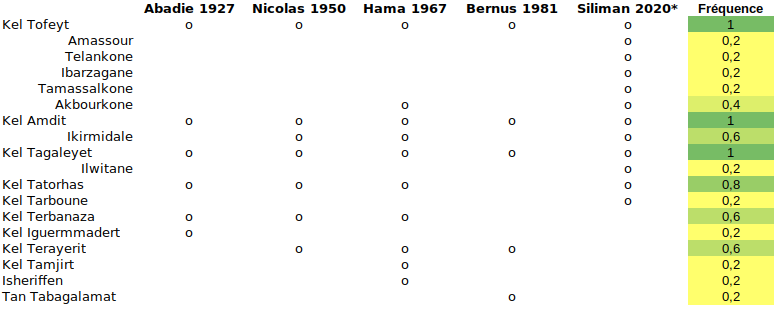

Les groupes Igdalen que l’on peut recenser dans la littérature sont assez diversifiés selon les auteurs, sans doute lié au fait qu’il n’y a pas de confédération Igdalen a proprement parlé, et que ces tribus se retrouvent éparpillées dans divers groupements par l’administration coloniale. Néanmoins, quelques noms de tribus ont une bonne fréquence de citation par les auteurs au XXè siècle, depuis la première énumération d’Abadie en 1927. Ce sont notamment les Kel Tofeyt, Kel Amdit, Kel Tagaleyet, mais également les Kel Tatoghas, Kel Terayerit, Ikirmidale et Terbanaza. Ces données sont efficacement complétées par celle d’Edmond Bernus qui a listé en 1981 les groupements nomades de l’Azawagh (Bernus 1981), ainsi que les éléments recueillis récemment auprès de Siliman Ouba (Siliman 2021).

Les interférences dans les noms de tribus viennent comme souvent des interlocuteurs qui ont ramenés ces informations, qui peuvent être réduites lorsque vu de l’extérieur du groupe ou très développées lorsque vu de l’intérieur comme l’énumération de Siliman Ouba pour les Kel Tofeyt. Seule une étude précise et globale de l’ensemble pourrait nous aider à mieux discerner les interrelations au sein de ces groupes.

Les Igdalen du groupement nomade I de l’Azawagh (Bernus 1981)

| Tribus | Population | Catégorie sociale | Sous clan | Région de parcours en saison sèche |

| KEL TERAYERIT | 104 | ineslernen | Igdalen | entre Tillia et frontière malienne |

| KEL TEGALEYET (Tahozet) | 165 | ineslernen | Igdalen | entre Tillia et frontière malienne |

| KEL TEGALEYET (Tegguget) | 88 | ineslernen | Igdalen | entre Tillia et frontière malienne |

| IBARZAGAN | 548 | ineslernen | Igdalen | entre Tillia et frontière malienne |

| TAMJIRT | 643 | ineslernen | Igdalen | est de Tahoua |

Les Igdalen du groupement nomade VII de l’Azawagh

| Tribus | Population | Catégorie sociale | Sous clan | Région de parcours en saison sèche |

| TAN TAGABALAMAT | 824 | ineslemen | Igdalen | Tamaya |

| IDAWATAN | 402 | dépendants | Iberogan | Tamaya, Ibankar n'Iklan |

| IRESAMAN | 308 | dépendants | Iberogan | Abalak |

| IGADANIAN | 4748 | dépendants | Iberogan | Shadawanka |

| IKARASHAN | 579 | dépendants | Iberogan | |

| IBEKMAN | 456 | dépendants | Iberogan | Abalak |

| ISHERIFEN BOLKHU | 544 | ineslemen (iberkoreyen) | Isherifen | ouest In Waggeur |

| TARKANT | 1145 | ineslemen | Isherifen | In Fagagan, est Tchin Tabaraden |

| TAKERKOSHI | 427 | ineslemen | Isherifen | Tofarnanir |

| TAKBILEHU | 154 | ineslemen | Isherifen | entre In Waggeur et Tofamanir |

| KEL AJGET | 233 | ineslemen | Isherifen | Taza |

| TARKAZ | 205 | ineslemen | Isherifen | In Wageur |

| INADAN | 405 | artisans | Shadawanka |

Au Mali, on a déjà noté la présence d’Igdalen, notamment rattachés aux Imajeren Kel Afella, Kel Taghat Mellet dans la région de Kidal et également aux Kel Essouk, chefferie dont pourrait être issue le Sultanat de l’Ayar. Les Igdalen du Mali seraient tous maintenant dans la région de Tahoua. Une partie à pu suivre le mouvement des Kel Dinnik vers l’Azawagh au XVIIIè siècle et au début du XXè siècle, les Igdalen de l'Adrar des Ifoghas, ont eu à subir les exactions d’Hamoédi des Kounta, les survivants se sont enfuis au Denneg, région au nord de Tahoua où ils se sont réunis aux Igdalen de cette région (Cortier 1908). On peut supposer que ce sont les groupes qui aujourd’hui sont situés du côté de Tillia au nord de Tahoua.

Les Iberogan

Les Iberogan, peut être au nombre de 20 000, qui ont eux aussi un parlé spécifique à base Songhay, la Tabaroq, sont des tribus dépendantes des Igdalen, ils se situent actuellement plutôt dans la région d'Abalak (Bernus 1981) et se différencient par une couleur de peau noire. Ils sont spécialisés dans l'élevage des moutons et leurs campements sont éparpillés dans l’Azawagh. Les Iberogan se spécialisent en outre dans la commercialisation à longue distance de la terre salée recueillie aux alentours des sources de Gélélé, fort appréciée en saison sèche des éleveurs de l'Azawagh (Bernus 1981). Enfin, ils sont reconnus comme bons bergers et ainsi certaines tribus comme les Illabakan ont recours à ces bergers salariés qui se chargent des troupeaux d'ovins, plus rarement des camelins (Bernus 1974). La rémunération équivalait à un chamelon pour six mois de garde d’un troupeau de chamelles (Bernus 1994). Il semble que cette fonction de bergers, soit une caractéristique importante à retenir pour les Iberogan. Ce sont des travailleurs, ce sont les pauvres des Igdalen qui sont les chefs, ils ne sont pas très noirs, les Iberogan se disent également Igdalen, ce sont les Igdalen qui leur ont donné ce nom, nous rapporte Farouk (Nicolaï 2023).

Seul Edmond Bernus cite des tribus rattachées aux Iberogan, ce sont les Idawatan, Iresaman, Igadaman, Ikarasham, Ibekman (Bernus 1981). Les Iberogan appartiennent aujourd’hui au groupements nomades VII avec un ensemble d’autres tribus Isheriffen. Ils forment de nombreux groupes qui vivent en pleine zone nomade ou au contact des cultivateurs dans la région de Shadawanka, Barmou et Kao. Certaines traditions d'origine témoignent d'un mariage d'une tagdalt (femme Igdalen) avec un eghawjl (affranchi), qui aurait donné naissance aux Iberogan, d'où leur statut particulier, libre, mais dans une situation très proche de celle des affranchis. Ils possèdent souvent eux-même des captifs et ont donc une position de dépendance vis à vis de groupes religieux non guerriers, eux-mêmes assujettis aux Imajeghen (Bernus 1976).

La distanciation spatiale qui existe aujourd’hui entre les Igdalen de l’Ighazer et les Iberogan de la région d’Abalak reste à éluder. Généralement, les tribus dépendantes vivent plus en proximité de leur suzerain, ce qui dénote bien que ce lien suzerain-dépendant n’est que faiblement établi dans ce cas là. Des faits historiques et culturels ont pu aussi participer à cette scission territoriale et on peut suggérer l’époque de la guerre sainte de Hadahada et son éviction de l’Aïr vers l’Azawagh. Cette période a vu effectivement une recomposition des tribus de l’Azawagh avec la naissance de la confédérations des Tagaraygarayt par alliance entre les Ouelleminden et les Iberkoreyan désormais différenciés en Attawari et Kel Eghlal. Tout comme d’autres religieux, les Igdalen se sont peut être repliés définitivement autour des falaises de Tiguidit entre Ighazer et Tadarast, se mettant ainsi sous la protection du Sultan de l’Aïr, les Tamezgidda continuant vers le Damergou.

Boubou Hama, citant un ministre, parle de « Iderfan » pour les Igdalen, c’est à dire des esclaves affranchis. Durant les années 1967-68, Edmond Bernus en note également près des puits et station de pompage de Shin Salatin au nord de Tchin Tabaraden, In Aggar au nord de Tamaya, Tofamanir à l’ouest de Tamaya et à la station de pompage de Tamaya (Bernus 1974). La non violence des Igdalen et leur fonction Ineslemen semble en confrontation avec la possession d’esclaves, même affranchis. Mais on sait que les Isheriffen Idaksahak de l’Adrar, acquéraient des esclaves par échange de chameau avec les Touareg et les Igdalen sont toujours reconnus pour avoir de belles montures (Nicolaï 2023), la proximité des Igdalen avec les Idashahak étant attestée par la possibilité de mariage. La libération des captifs est un phénomène qui a toujours existé, il peut être libéré pour service rendu à son maître, ou par un geste pieux qui est une pratique connue chez les Igdalen. Les iderfan sont ainsi des affranchis d’Ineslemen, souvent depuis plusieurs générations, qui forment des tribus indépendantes (Bernus 1966). Aujourd’hui, les Iderfan ont acquis une certaine richesse et sont peu différenciés des Iberogan, mais ne se marient pas avec eux (Nicolaï 2023). On le voit au sein des Igdalen, des hiérarchies existent mais semblent bien moins nettes que chez les Touaregs, le cléricalisme des Igdalen peut être un élément de causalité.

Beltrani 1983

Les Igdalen ont une tribu vassale qui partage leur langue, les Ibarogan; ils sont considérés comme des Igdalen de "seconde classe", bien qu'ils aient le statut d'hommes libres : mais leur couleur est plus foncée et Barth - qui les a vus à Agades au milieu du XIXe siècle - les décrit comme "des hommes grands, aux traits larges et grossiers, avec de longs cheveux qui descendaient jusqu'aux épaules et au visage". Ils ont eux-mêmes des "serviteurs de tente" appelés Beyna si c'est un homme, Tamu si c'est une femme (Beltrami 1983).

La description d’Henrich Barth en 1850

Les Ighdalen ou Eghedel forment une race fort curieuse ; ils sont de sang mêlé berbère et Sonrhaï, et leur type est particulièrement remarquable. Dès les premiers jours de mon arrivée à Agadès, lorsque je visitai l'erarar n'stakan, ou marché aux chameaux, les Ighdalen me frappèrent par l'originalité de leur physionomie. C'étaient des hommes hauts de taille et large de carrure, aux traits grossiers fortement accentués ; ils portaient les cheveux longs, leur couvrant le dos et le visage, au grand effroi des Touareg. Quelque temps après, je reçus, la visite d'un jeune homme fort intéressant, de cette tribu. Il avait la figure ronde et pleine, les traits agréables et fort réguliers ; les yeux noirs, beaux et pleins de vivacité, le teint olivâtre, à peine plus foncé que celui d'un Italien. Sa chevelure était noire, mais ne pendait pas librement, comme chez ses compatriotes ; longue d'environ quatre pouces, elle était, au contraire, hérissée et découpée en rond autour des oreilles, comme en forme de brosse. Ce jeune homme, doué d'un caractère entreprenant, était allé plusieurs fois à Sokoto. D'après ce que j'ai pu constater, les Ighdalen sont un dernier et faible débris de l'ancienne et célèbre tribu de Ghedala, quoique le nom paraisse être assez différent, au premier aspect. Le caractère tout particulier des Senhadja, auxquels appartenaient les Ghedala, força les meilleurs écrivains arabes de les séparer de la souche commune des Masigh pour les rattacher directement à la tribu des Himyariti. Les Ighdalen habitent principalement Ingal, Teghidda et les environs. Ingal est une petite ville située à quatre journées d'Agadès, sur la route de Sokoto. Teghidda est à trois journées d'Ingal et à cinq journées O.-S.-O. d'Agadès (Barth 1863).

La Tagdal et la Tabaroq

Une des grandes particularités des Igdalen est d’avoir un parlé qui leur est propre, la Tagdal, un langage mixte tout comme la Tasawaq des Isawaghen d’In Gall ou la Tabaroq des Iberogan. Ce n’est que tout récemment que la langue Tagdal est devenue la 11è langue nationale du Niger, reconnue le 6 décembre 2019 par l’assemblée nationale nigérienne. Cette reconnaissance tardive marque un écho à l’histoire des Igdalen, qui n’eut que peu d’influence sur la géopolitique médiévale, historique et contemporaine de cette partie du Niger, mais qui pourtant ont su résister culturellement depuis près de 1500 ans.

Une des grandes particularités des Igdalen est d’avoir un parlé qui leur est propre, la Tagdal, un langage mixte tout comme la Tasawaq des Isawaghen d’In Gall ou la Tabaroq des Iberogan. Ce n’est que tout récemment que la langue Tagdal est devenue la 11è langue nationale du Niger, reconnue le 6 décembre 2019 par l’assemblée nationale nigérienne. Cette reconnaissance tardive marque un écho à l’histoire des Igdalen, qui n’eut que peu d’influence sur la géopolitique médiévale, historique et contemporaine de cette partie du Niger, mais qui pourtant ont su résister culturellement depuis près de 1500 ans.

Les langues songhay septentrionales sont connues pour combiner des caractéristiques songhay et touareg-berbère. Elles sont issues d’un songhay véhiculaire simplifié (Nicolaï et Creissels 1993). Nicolaï a divisé ces langues en sous-branches nomades et sédentaires, ce que Benitez-Torres et Grant ont confirmé d'un point de vue grammatical (Benitez-Torres et Grant 2017). Les Iberogan ont la même caractéristique linguistique que les Igdalen, mais leur parlé est différent de la Tagdal et se nomme Tabaroq, ces deux parlés composant la Tihishit qui constituent les parlés nomades avec la Tadashahak dans l’Adrar des Ifoghas.

L’acquisition de cette langue mixte marque un contact étroit entre les Igdalen et le peuple songhayphone qui en toute vraisemblance a dû se produire au niveau de la boucle du Niger. Inféodés aux chefferies berbères de Tademekkat et à celles Songhay de Gao, elle pourrait très bien apparaître comme un intermédiaire nécessaire dans la cohabitation des peuples, servant de trait d’union entre les berbères et les soudanais. Mais pour que les Igdalen en fasse un vernaculaire, il a du se passer des phénomènes sociologiques et historiques particuliers qui ont conduit à une telle acquisition. Avec leur fonction sociale, d’Ineslemen mais peut être avant tout de lettrés, les Igdalen allaient ainsi acquérir un parlé véhiculaire Songhay. Leur proximité d’avec les chefferies Songhay leur permit ainsi de s’approprier ce véhiculaire pour un faire le langage mixte que l’on connaît tout en restant parfaitement bilingue en Tamasheq (Nicolaï 2018).

Une tradition rapporte d’ailleurs, que la Tagdal fut acquise parce que les Isheriffen vivaient en étroite relation avec les chefs Lemta de la boucle du Niger (Hama 1967), montrant peut être une relation importante des Ineslemen d’avec les chefferies locales, faisant écho aujourd’hui à la dépendance directe des Igdalen au Sultan d’Agadez. Un tel scénario pourrait bien être préislamique, puisqu’il semble que les Lemta en particulier, accompagne la naissance de l’identité Songhay autour de Bentyia et Gao. Il paraît néanmoins difficile encore, de trancher sur la fonction qui permit aux Igdalen de s’asseoir aux côtés des chefferies Songhay, écriture, religion ou simple traducteur, intermédiaire garant des relations ou échanges entre communautés, peut être tout à la fois.

« Nos parents sont venus de l’ouest » nous dit Farouk et cite Oualata, Tombouctou et même la Mauritanie. Ce n’étaient pas des nomades 100%, ils ont habités In Gall et Agadez, ils ont quitté Agadez car ils étaient en guerre avec le roi d’Agadez qui en a tué beaucoup » (Nicolaï 2023). Le caractère urbain des Igdalen n’est jamais relevé, on en fait des nomades depuis toujours, mais est-ce bien le cas ? La fonction d’intermédiaire évoquée plus haut, nous incite à croire que ces populations furent en partie sédentarisées auprès des chefferies locales et donc en partie urbaine. Une autre partie resta sans doute en brousse pour poursuivre les activités d’élevage, fonction dont les Iberogan sont les détenteurs reconnus. La question urbaine des Igdalen doit être vu au sens de Douglas, incluant des lieux vastes et hétérogènes qui fournissent des services et des produits spécialisés à un arrière-pays plus vaste, se concentrant ainsi sur l'échange de produits humains entre le groupe urbain et l'arrière-pays. Ces sociétés complexes ne nécessitent pas obligatoirement des hiérarchies centralisées et des traits culturels homogènes (Douglas 2010). Ce point de vue, émit pour Tombouctou, me semble particulièrement adaptable aux Igdalen et aux Iberogan dont l’origine commune n’est pas attestée et rappelle la dichotomie Sanhadja – Zénète.

Un tel scénario a pu aussi se produire lorsque les premiers Lemta sont arrivés auprès de la boucle du Niger, et ce peut être tout aussi bien eux qui acquirent un parlé mixte, le transmettant par la suite aux Igdalen. Dans tous les cas, la nécessité urbaine paraît essentielle dans la proximité qu’elle crée, pour qu’un tel mixage de langue puisse émerger.

Les Igdalen étaient aussi présents dans les cités d’Azelik et d’Agadez, le quartier Amdit à Agadez témoignant de cette sédentarité. Il dénote, là aussi, un besoin de proximité avec les chefferies locales peut être pour remplir leur fonction d’intermédiaire, dont on peut avoir une survivance dans le rôle des Isawaghen sur le marché d’In Gall, garants de toutes les transactions marchandes. Les Igdalen de l’Ighazer ne sont pas de grands nomades, mais parcourent plutôt un terroir d’attache somme toute assez réduit entre Ighazer et Tadarast, comme les gardiens des pâturages estivaux de toutes les populations nomades du Niger.

Farouk, cité plus haut, nous indique que les Igdalen ont quitté Agadez et In Gall à cause d’une guerre d’avec le Sultan d’Agadez, qui vit nombre d’Igdalen périrent. Cet événement peut être positionné autour du XVè-XVIè siècle, dans une période qui a vu la fuite des Iberkoreyan des piémonts de l’Aïr et où, pour rester en Ighazer, les Igdalen durent abandonner le port des armes sous la dépendance directe du Sultan de l’Ayar. Ce point restant néanmoins à éclairer.

De la tente

Les Igdalen habitent des tentes en nattes comme la plupart des Touareg de l’Ighazer, Kel Ferwan, Kel Fadey. La question de l’origine des tentes en nattes n’est pas résolue, mais Salluste en particulier les attribue aux Gétules, dont on a vu que les Godala en seraient les descendants et dont les Igdalen pourraient être issus (Casajus 1981). Aux Xè siècle, Ibn Hawqal mentionne que parmi les gens du roi d’Aoudaghost, certains ont des tentes en branchage (Cuoq 1975). Ibn Khaldoun nous rapporte également, que des Sanhadja qui portent le nom de Zenaga dans l'Atlas, le Draa et le Sous al Acsa, habitent des chaumières de broussailles. Enfin, Nicolas nous apprend que le mot « abergen », pluriel iberogan, désigne un abri minuscule et aussi la hutte de tige de mil et paille des Iberogan (Nicolas 1938). Par ailleurs, nous savons que la tente en peau est un apport plutôt récent, lié à l’avancée des nomades arabes et de l’islam.

Les Igdalen habitent des tentes en nattes comme la plupart des Touareg de l’Ighazer, Kel Ferwan, Kel Fadey. La question de l’origine des tentes en nattes n’est pas résolue, mais Salluste en particulier les attribue aux Gétules, dont on a vu que les Godala en seraient les descendants et dont les Igdalen pourraient être issus (Casajus 1981). Aux Xè siècle, Ibn Hawqal mentionne que parmi les gens du roi d’Aoudaghost, certains ont des tentes en branchage (Cuoq 1975). Ibn Khaldoun nous rapporte également, que des Sanhadja qui portent le nom de Zenaga dans l'Atlas, le Draa et le Sous al Acsa, habitent des chaumières de broussailles. Enfin, Nicolas nous apprend que le mot « abergen », pluriel iberogan, désigne un abri minuscule et aussi la hutte de tige de mil et paille des Iberogan (Nicolas 1938). Par ailleurs, nous savons que la tente en peau est un apport plutôt récent, lié à l’avancée des nomades arabes et de l’islam.

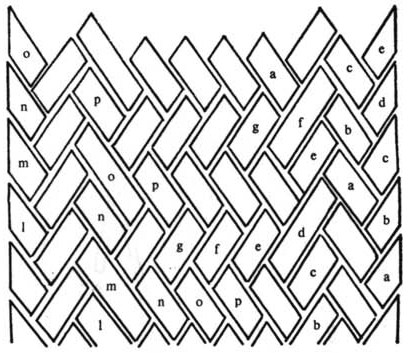

De même, l’ancienneté des Igdalen dans la région peut avoir un rapport avec le fait qu’on les considère comme les spécialistes de la fabrication de certains clayonnages. Deux techniques de tressage sont utilisées dans la sparterie de l’Ayar, l’une s’appelle « la touarègue », l’autre « celle des Igdalen » (Casajus 1981). Par ailleurs dans les familles Touareg les plus huppées, on dispose une natte particulière sur le lit qui se nomme « ewerwer » et qui est fabriquée par les Igdalen. C’est une sorte de clayonnage d’Afazo (Panicum turgidum), de forme rectangulaire, elle peut être ornée d’agréable manière de poils de chèvre ou du crin de cheval (Casajus 1981). C’est un particularisme qu’on les tentes des Kel Ferwan, Kel Fadey, Kel Owey et Kel Gress (Casajus 1981). Il ne semble pas y en avoir chez les Ifoghas (Cortier 1908), et l’on connaît un lieu enter Djenné et Tombouctou se nommant ewarwar.

Une question se pose alors : les Kel Ferwan, Kel Ewey, Kel Gress avaient-ils à leur arrivée dans l’Aïr des tentes en nattes ou les ont-ils adoptées au contact des Igdalen et autres berbères de l’Ighazer ou inversement ? Pour l’essentiel, il sont tous venus des Ajjers ou du Hoggar postérieurement aux Igdalen, et l’on note aujourd’hui aucunes traditions de tente en natte dans le Sahara central. La question de la tente en natte semble donc pour l’heure se situer dans le même espace géographique que celui des traditions d’origines des Igdalen, mais se retrouve également chez les Toubou du Tibesti.

Esquisse d’une chronologie

La chronologie dégagée ici permet d’avoir une vue d’ensemble de notre zone géographique et des mouvements de populations qui ont alimenté l'Ighazer.

- avant notre ère, le Sahara occidental ainsi qu’une partie du Maghreb est occupé par les Gétules. Il est probable que ces Gétules tissaient déjà des liens avec le pays de noirs, mais la péjoration climatique vers 2500 avant notre ère a dû distendre ces liens et a permis l’émergence d’un système pastoral atypique, l’agdal dont certaines communautés devaient en être les détentrices.

- au début de notre ère, les Gétules sont différenciés et les Sanhadja occupent le Sahara occidental entre Sous al Acsa et fleuve Sénégal, Messufa, Lemtuma et Gueddala du nord au sud. Les Zénètes très présents au Maghreb sont aussi présents au Sous al Acsa, tout comme les juifs mais surtout sur la partie orientale du Sahara occidental, entre Touat et Tombouctou. Les premiers contacts berbères autour de la boucle du Niger structurent la relation entre berbères et songhay autour de Bentyia Kukyia puis de Gao. Un véhiculaire songhay est sans doute utilisé pour communiquer.

- la conquête islamique va inciter certaines fractions à émigrer notamment vers la boucle du Niger et ce dès le VIIè siècle avec l’arrivée des Lemta dans la région de Gao. La route commerciale entre Sijilmassa et le royaume du Ghâna est la plus fréquentée, la route entre Touat et Tombouctou est une route secondaire. C’est la période ibadite de l’islam au Sahara, qui est l’un des supports à la construction et au développement du commerce transsaharien entre les VIIè et Xè siècles. Cette période est également favorable climatiquement, incitant très certainement les nomades berbères à investir les nouveaux pâturages au sud du Sahara. Le développement du commerce transsaharien nécessite de plus plus la mise en place de règles d’échanges et d’intercompréhension, surtout portées par l’islam, où des groupes vont se spécialiser dans ces tâches en proximité des chefferies du sud. L’ensemble de la zone sahélienne, du sud mauritanien à l’Aïr, est le front de contact entre populations soudanaises et berbères. Des métissages physiques comme linguistiques concrétisent cette zone frontière.

- le mouvement des Almoravides va déplacer les routes commerciales occidentales vers celle plus orientale entre Touat et boucle du Niger. Le rigorisme du mouvement disjoindra très certainement les liens de métissage existants alors, poussant peut être certaines populations vers l’orient et éteignant en partie les fonctions intermédiaires qu’elles exerçaient. Ceci pouvant se traduire par la prise en main politique et ou sécuritaire des sanhadjiens Messufa, du Macina à l’Ighazer, où à partir du XIIè siècle se développe le royaume sultanien de Tigidda.

- A partir de cette époque, les Isheriffen de la bande sahélienne ne sont plus que des Ineslemen. Les fonctions d’intermédiaires qu’ils pouvaient avoir semblent moins utiles au vu du développement de l'islam dans les chefferies des empires soudanais et de l’emprise des commerçants Wangara dans la diffusion de l’islam.

- Avec l’avènement du Sultanat de l’Ayar, les Igdalen se retrouvent chassés de la ville d’Agadez au milieu du XVè siècle et deviennent essentiellement nomades. Les Iberogan, avant tout éleveurs occupent sans doute depuis longtemps les pâturages de l’Azawagh et font très certainement leur Cure salée estivale.

- au XVIIIè siècle, la défense des Igdalen par les Kel Fadey venue de l’Ahaggar, peut apparaître comme un trait d’union entre ces populations berbères, réminiscence des contacts historiques antérieurs, entre Tafilalet et Hoggar.

Au delà de la diffusion islamique dont les Isheriffen se furent les porteurs, on peut suggérer d’autres fonctions d’intermédiaires entre berbères et soudanais. Être porteur de l’islam signifie aussi être détenteur de l’écriture qui facilitera grandement les relations entre communautés linguistiquement différenciées. C’est peut être dans ce cadre fonctionnel que les Isheriffen Igdalen acquirent auprès des Songhay de la boucle du Niger, un véhiculaire minimal, base du dialogue nord-sud, dans une proximité nécessaire d’avec les chefferies soudanaises.

Si l’on s’en tient à une arrivée des Igdalen en Ighazer vers les VIIIè-IXè siècle, l’espace géographique défini plus haut semble fonctionner comme un entonnoir dont le goulot se termine aux portes de l’Aïr. Les Igdalen sont donc censés venir à travers les voies sahariennes durant la période ibadite du commerce transsaharien. Il est encore difficile d’affirmer une origine plus qu’une autre, mais comme souvent dans le monde berbère, l’origine unique est mise à mal par la composition et recomposition des groupes qui fondent aujourd’hui les Igdalen et les groupes associés Iberogan.

Le mouvement vers l’Aïr peut donc être considéré comme un mouvement terminal de migration à la fin du premier millénaire de notre ère, on note à cette époque la fondation des premières mosquées de l’Aïr dont celle de Tefis par des Isheriffen de l'Adrar Tademekka et Fez, les Kel Tefis en représenteraient un témoignage actuel (Nicolas 1950). Le contact d’avec les Songhay semble alors rompu, mais il n’est pas impossible que ce rôle d’intermédiaire se soit poursuivit, notamment à travers la présence des Igdalen dans les milieux urbains d’Azelik et Agadez où un parlé mixte sédentaire se développera, mais aussi par une fonction de domestique ou valet rapportée par Ibn Battûta auprès du Sultan de Tigidda. Ces domestiques, peut être Inataban des Ifoghas, peuvent être rapprochés de ceux des Igdalen et Iberogan décrits par Beltrami (Beltrami 1982). Cette pratique des domestiques porteur d’une fonction sacré est mise en relation par Ibn Battûta avec celle du Maghreb.

Les éléments dégagés plus haut pourront s’affiner par des recherches complémentaires sur l’agdal, les Gétules, le sacré, la linguistique et sûrement également des us comme la tente en natte. Et bien entendu, la précision de l’histoire même de l’ensemble du Sahara qui permettra peut être de retracer des mouvements plus précis de population, ainsi que les processus de l’acquisition de la fonction d’Ineslemen des tribus Igdalen et Isheriffen dans un contexte linguistique particulier.

*communication personnelle, en 2021, Siliman Ouba, Igdalen Kel Tofey, est secrétaire Général de la commune rurale d‘In Gall.

Références

Abadie M. 1927 – La colonie du Niger, Société d’éditions géographiques maritimes et coloniales, 462 p.

Adamou A. 1979 – Agadez et sa région, L’Harmattan, 358 p.

Afane A. 2015 – La zone pastorale de l’Eghazer (Nord - Ingall - Niger) : conditions pour la mise en place d’une cogestion des ressources végétales dans le cadre d’un développement et d’une conservation durables, Thèse, Université Grenoble Alpes, inédit, 295 p.

Alawjeli G. ag-, Prasse K.-G. 1975 – Histoire des Kel-Denneg avant l’arrivée des Français, Copenhague, Danemark, Akademisk Forlag, 195 p.

Amselle J.-L., Sibeud E. 1998 – Le songhay de “ Haut-Sénégal-Niger ” à aujourd’hui : linéaments, in Maurice Delafosse, entre orientalisme et ethnographie : l’itinéraire d’un africaniste, p. 246‑253.

Auclair L. 2012 – Un patrimoine socioécologique à l’épreuve des transformations du monde rural, in Agdal : patrimoine socio-écologique de l’Atlas marocain, p. 52.

Baron de Slane 1982 – Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrional (Ibn Khaldoum), Libr. Orientaliste Paul Geuthner, 2, 628 p.

Barral H. 1977 – Les populations nomades de l’Oudalan et leur espace pastoral, ORSTOM, 120 p.

Barth H. 1863 – Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale, traduit par Paul Ithier, Firmin Didot, Tome premier, 370 p.

Beltrami V. 1982 – Una corona per Agadès : Sahara, Air, Sahel, Roma, De feo editors, 266 p.

Beltrami V. 1983 – Le popolazioni del Sahara meridionale e del massiccio del Aïr dalla protohistoria al medio-evo Tuareg, Institut italien pour l’Afrique et l’Orient, Année 38 (2), p. 204‑216.

Benitez-Torres C., Grant A. 2017 – On the origin of some Northern Songhay mixed languages, Journal of Pidgin and Creole Languages, 32, https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/jpcl.32.2.03ben.

Bernus E. 1966 – Les Touareg du Sahel nigérien, Les Cahiers d’Outre-Mer, 19 (73), p. 5‑34.

Bernus E. 1974 – Les Illabakan (Niger) : une tribu touareg sahélienne et son aire de nomadisation, ORSTOM, 116 p.

Bernus E. 1976 – L’évolution des relations de dépendance depuis la période pré-coloniale jusqu’à nos jours chez les Iullemmeden Kel Dinnik, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 21 (1), p. 85‑99.

Bernus S. 1981 – Relations entre nomades et sédentaires des confins sahariens méridionaux : essai d’interprétation dynamique, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, (32), p. 23‑35.

Bernus E. 1981 – Touaregs nigériens. Unité culturelle et diversité régionale d’un peuple pasteur, ORSTOM, , L’Harmattan, 507 p.

Bernus E. 1994 – Le berger touareg et le paysan, in Dynamique des systèmes agraires : à la croisée des parcours : pasteurs, éleveurs, cultivateurs, ORSTOM, p. 291‑301.

Bernus S., Cressier P. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 4- Azelik-Takedda et l’implantation médiévale, Études Nigériennes no 51, IRSH, 390 p.

Bernus E., Cressier P., Paris F., Durand A., Saliège J.-F. 1999 – Vallée de l’Azawagh, Études Nigériennes no 57, SEPIA, 422 p.

Bernus E., Echard N. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 5- Les populations actuelles, Études Nigériennes no 52, IRSH, 108 p.

Blench R., Souag L. 2012 – A Songhay-Saharan alignment ?, DRAFT, p. 48.

Camps G. 1999 – « Gudâla/Guezula » in « Encyclopédie berbère », Éditions Peeters, volume. 21, p. 3223‑3224.

Camps G. 2002 – Les Garamantes, conducteurs de chars et bâtisseurs dans le Fezzan antique, (2002), p. 6.

Casajus D. 1981 – La tente et le campement chez les Touareg Kel Ferwan, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, (32), p. 53‑70.

Chapelle J. 1949 – Les Touareg de l’Aïr, Cahiers Charles de Foucauld, 12, p. 66‑95.

Cheikh A.W.O. 2021 – Note sur les communautés zénagophones, https://www.academia.edu/6157268/Note_sur_les_communaut%C3%A9s_z%C3%A9nagophones consulté le 1 mars 2021.

Cheikh A.W.O. 2023 – Sociétés nomades et semi-nomades dans l’Ouest du Sahara, XVIIe-XXe siècle, Paris.

Claudot-Hawad H. 1996 – Ordre sacré et ordre politique chez les Touaregs de l’Aïr, p. 223.

Cortier M. (1879-1914) A. du texte 1908 – D’une rive à l’autre du Sahara, Larose, 416 p.

Cortier A. 1908 – D’une rive à l’autre du Sahara, Emile Larose, , 416 p.