Le témoignage de Jean Léon l’Africain constitue une source précieuse pour comprendre la perception géographique et sociopolitique de l’Afrique au début du XVIe siècle. Issu d’un parcours singulier entre le monde musulman et chrétien, son œuvre mêle observations personnelles, récits entendus et visions européennes de l’autre. À travers sa "Description de l’Afrique", il dresse une cartographie mentale du continent, structurée par des critères à la fois physiques, ethniques et politiques.

La géographie de Jean Léon l’Africain

La géographie de Jean Léon l’Africain

« Hassan, fils de Mohammed, appartenait à une famille de Grenade ; il portait le surnom de Ouazzan. Il est connu en Europe sous le nom de Jean Léon, un prénom donné par le pape Léon X lorsqu'il abjura l’islamisme entre ses mains. » C’est sous la protection du pontificat de Léon X qu’il traduisit sa Description de l’Afrique en italien, achevée vers 1526 (Schefer 1898 ; Schefer 1898 ; Schefer 1898).

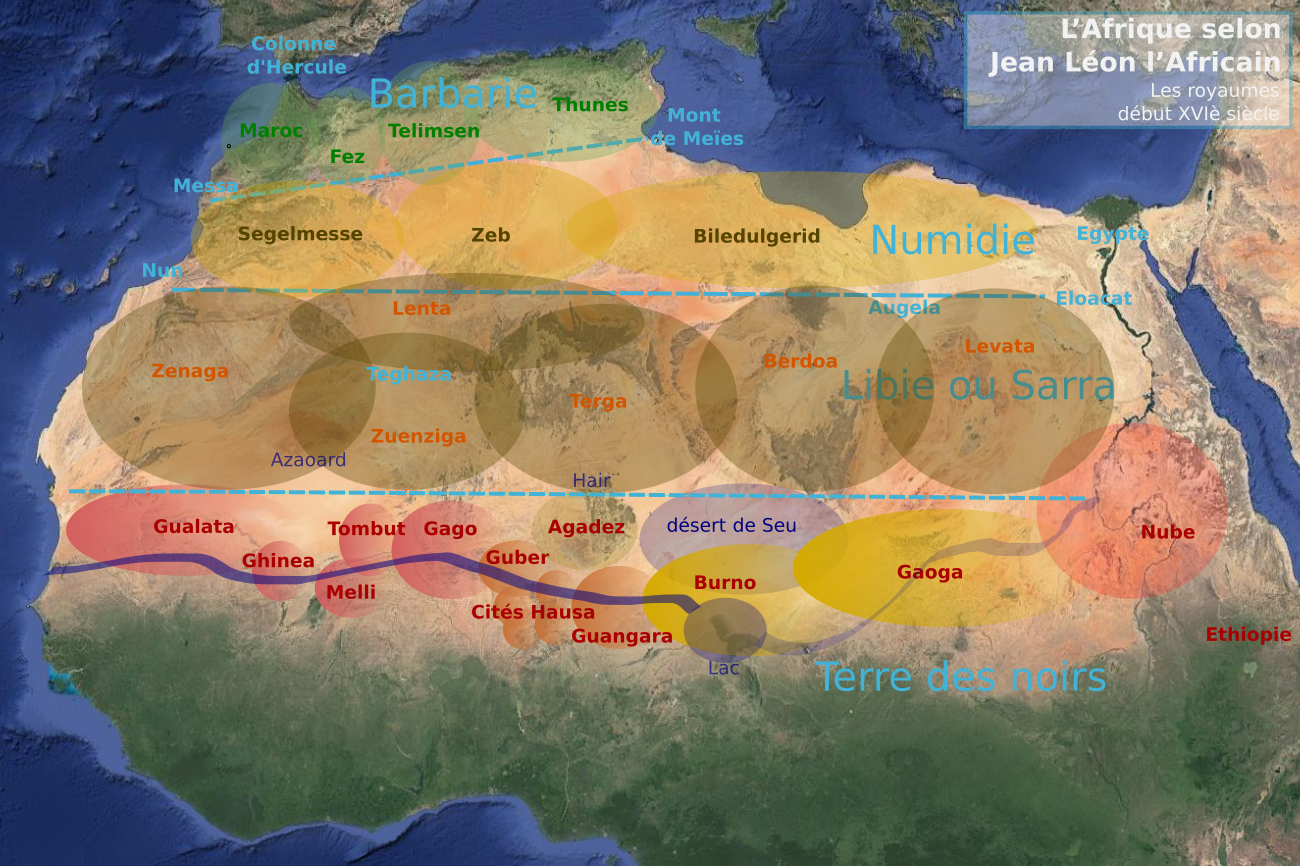

Jean Léon l’Africain définit l’Afrique selon quatre zones principales : la Barbarie, la région la plus noble peuplée de Blancs ; la Numidie, sans véritable royaume, et qui est la zone des palmiers-dattiers, le Bilad ed-djerid, le pays des palmes ; la Libye, divisée selon les types de population qui l’habitent ; enfin, la Terre des Noirs, où les plus beaux royaumes se trouvent le long du fleuve Niger. Cette dernière zone se prolonge vers les « bestes brutes en mauvaise condition et de perverse nature », ce qui suggère que Jean Léon considérait ces populations comme insuffisamment socialisées pour être qualifiées d’humaines. Il est également clair que la région entre le lac Tchad et la Nubie lui était mal connue. Gaoga pourrait correspondre à la région située entre le Darfour, Ouaddaï et Ennedi. La partie orientale du Sahara, réduite à un désert qui est peut être celui de Seu, sous lequel le Nil passe, comme une réminiscence de la période du méga Lac Tchad qui coulait vers l’est à travers le Barh el Ghazal.

Le Sahara est occupé d’ouest en est par les Sanhadja, qui doivent se confiner jusqu’à la Terre des Noirs, les Outzilla, puis les Lamta, qui font le lien entre le M’zab et les Ifoghas. Les Targa, ou Touaregs, occupent le Sahara central et qui confinent avec l’Aïr connue pour la douceur de son air tempéré. Tandis que les Berdoa, autour du Fezzan, sont parfois identifiés aux Teda du Kawar et du Tibesti. Tous semblent porteurs d’un voile de mystère.

Concernant notre zone d'étude, Jean Léon l’Africain énumère les royaumes d’ouest en est, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’une succession stricte. Tout d’abord, les royaumes de la zone sahélienne nord, de Oualata à Agadez, puis ceux de la zone sahélienne sud, des cités Hausa à la Nubie. À l’ouest d’Agadez, il y a le Guber puis le royaume de Gao, une succession qui paraît logique puisque le royaume de Tigidda a disparu à la fin du XVe siècle, et le Guber faisait l’interface nécessaire dans le commerce vers les cités Hausa. Les cités Hausa comme Cano, Katsina, Zanfara et Zegzeg, bien que leur emplacement semble plus aléatoire, définissent néanmoins un espace bien délimité. Ouangara se situe entre ces États et le Bornou autour du lac Tchad. Trois rois dominent cette région : celui de Tombout, l’Izchia ou Askia, qui possède la plus grande partie de la région, y compris les royaumes depuis Oualata jusqu’aux cités états Hausa, qu’il semble avoir envahies, décapitant les chefferies locales. Les deux autres rois dominent le Bornou, qui s'apprête à attaquer le Ouangara lors du passage de Jean Léon l’Africain, il est issu des Berdoa et le roi de Gaoga. Selon les historiographes de l’époque, les rois de Tombouctou, ainsi que ceux du Melli et d’Agadez, étaient des Sanhadja du désert. Le royaume d’Agadez est également sous la coupe de l’Askia, pour une tribu de 150 000 ducats, somme mentionnée à plusieurs reprises dans les descriptions de Jean Léon.

Un point intéressant rapporté par Jean Léon l’Africain concerne les langues parlées dans ces royaumes. Autour du fleuve Niger, on parle le Songhay, ce qui témoigne sans doute d’une utilisation ancienne de cette langue. Les cités états Hausa et le Guber partagent le Hausa, tandis que le Bornou parle une langue voisine de celle de Gaoga, probablement des kanuriphones. Jean Léon ne mentionne pas la langue parlée à Agadez, qui se trouve à la croisée de ces trois idiomes, en plus du berbère.

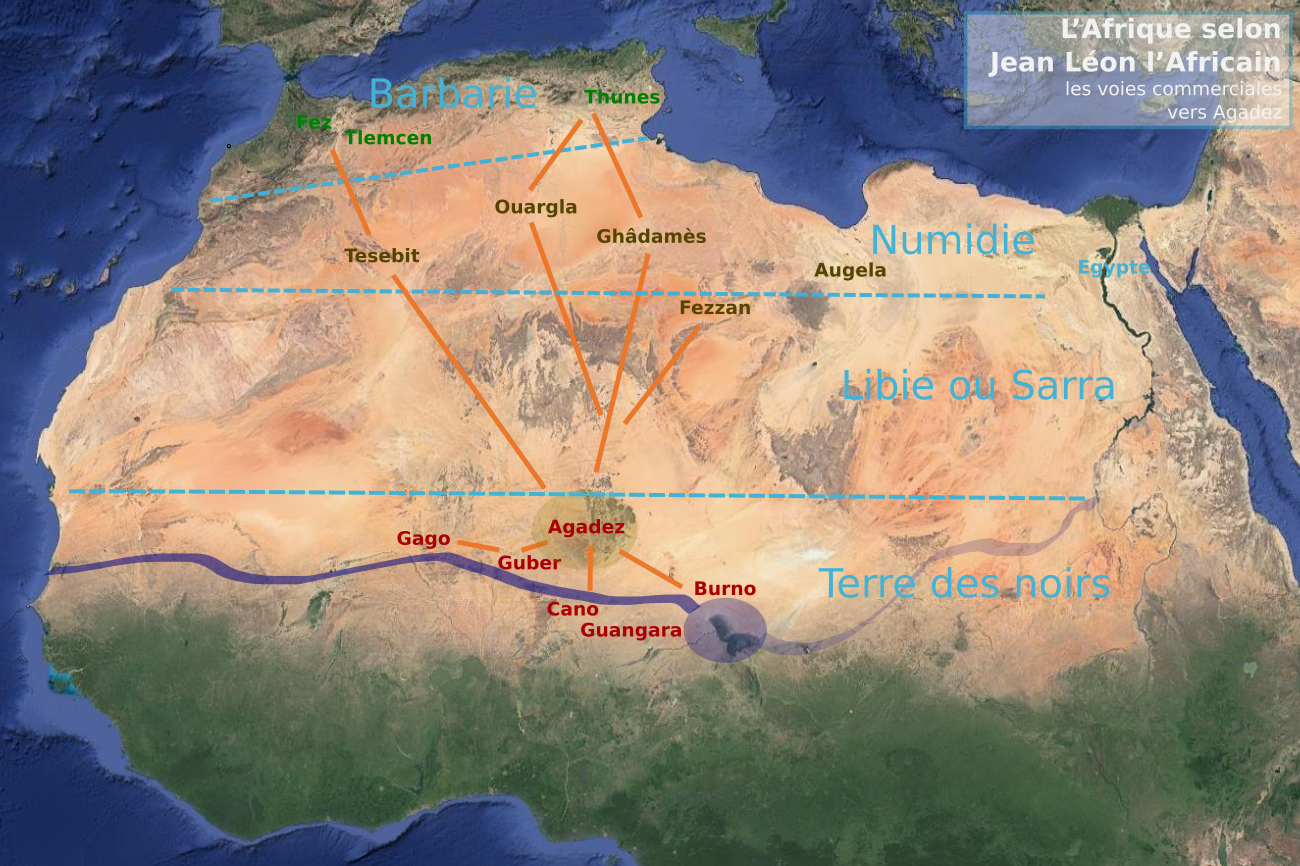

Jean Léon décrit également les routes commerciales vers Agadez, à partir de Fez et Tlemcen via Tesebit au Touat, et une route de Tunis passant par Ouargla et Ghadamès, sous domination du roi de Tunis. Ces échanges semblent directs, sans intermédiaires. Le Fezzan est également bien connecté à Agadez, qui en bénéficie économiquement. En lisant Jean Léon, on comprend que les relations nord-sud sont bien développées et lucratives, contrairement aux relations est-ouest, à peine évoquées. De plus, il est notable de noter qu’au sud du Saharas ce sont les Berbères qui prennent des tributs auprès des commerçants, tandis qu’au nord, ce sont les Arabes qui en font de même.

À Agadez, on récolte une plante le matin pour en faire une boisson rafraîchissante. Ce pourrait être la "fura" ou "eau de ghussub" rapportée par Barth, à base de Penissetum districhum, mais il semble plutôt s’agir du cramcram (Cenchrus biflorus) (Bernus 1972). La récolte a lieu le matin, probablement en raison de l’humidité matinale, qui facilite la collecte de ce fruit piquant, qui se ramollit dès qu’il entre en contact avec l’humidité. C’est d’ailleurs en mouillant ses doigts qu’on le retire de ses vêtements.

Le pays d’Agadez

La ville de Gao ne possède pas de muraille, et l’on perçoit dans le récit du voyageur une ville duale, avec la cité du souverain, entourée de ses serviteurs, à l’écart de la ville marchande. Sur la route d’Agadez, se trouve Guber, un royaume connu pour ses tisserands et cordonniers, qui fabriquent des sandales exportées en grande quantité vers Tombut et Gao. Un village de 6000 feux tient lieu de capitale. Le roi a été tué par les Askia, qui oppriment ce peuple désormais pauvre. Le riz est cultivé dans la région, probablement en décrue, ce qui suggère que l’on n’est pas loin du fleuve Niger ou dans les dallols. Il est possible que Jean Léon englobe sous cette dénomination le Kebbi, qu’il ne mentionne pas, ainsi qu'une partie de la Zarmaganda.

La ville de Gao ne possède pas de muraille, et l’on perçoit dans le récit du voyageur une ville duale, avec la cité du souverain, entourée de ses serviteurs, à l’écart de la ville marchande. Sur la route d’Agadez, se trouve Guber, un royaume connu pour ses tisserands et cordonniers, qui fabriquent des sandales exportées en grande quantité vers Tombut et Gao. Un village de 6000 feux tient lieu de capitale. Le roi a été tué par les Askia, qui oppriment ce peuple désormais pauvre. Le riz est cultivé dans la région, probablement en décrue, ce qui suggère que l’on n’est pas loin du fleuve Niger ou dans les dallols. Il est possible que Jean Léon englobe sous cette dénomination le Kebbi, qu’il ne mentionne pas, ainsi qu'une partie de la Zarmaganda.

À la différence de Gao, Agadez est entourée de murailles. Il n’y a pas ici de ville duale, probablement à cause de l’insécurité de la région et du fait que c’est une capitale plus récente. Les principaux habitants sont des marchands étrangers, qui ont construit des maisons à la manière de la Berbérie. Ils sont entourés d’un grand nombre d’esclaves pour leurs affaires. La ville recense aussi des artisans autochtones ainsi que les hommes du roi, qui garde un somptueux palais. Sa garde est composée de Libyens, probablement des Targa, qui habitent la région et changent leur souverain à leur gré. Les habitants du royaume se consacrent essentiellement au pastoralisme et vivent dans des tentes de nattes.

Toutes les cités Hausa, au sud d’Agadez, sont sous la domination des Askia et sont fort opulentes. La cité de Cano, tout comme Agadez, est composée de marchands et d'artisans libres, les autres se consacrant à l'élevage et à l’agriculture. Jean Léon ne le précise pas, mais il semble que les villes Hausa, à l’instar de Katsina et Zanfara, soient aussi ceintes de murailles, comme le rappellent les itinéraires transsahariens du début du XIXe siècle (Walckenaer 1821). Le pays de Ouangara, coincé entre les puissances du roi de Tombut et du Bornou, semble être une communauté d’intermédiaires pour l’or, les Wangaras ou Djula, qui avaient déjà cette fonction au sein de l’empire du Mali.

À travers la plume de Jean Léon l’Africain, c’est une Afrique encore mystérieuse qui se dévoile, façonnée par ses réseaux commerciaux, ses puissances royales et ses diversités culturelles. Son œuvre demeure un témoignage important sur les dynamiques sahélo-sahariennes du XVIe siècle, même si très europocentré.

Références

Bernus S. 1972 – Henri Barth chez les Touaregs de l’Aïr, Études nigériennes, Niamey, Centre nigérien de recherche en sciences humaines, 195 p.

Schefer C. 1898 – Description de l’Afrique, tierce partie du monde, écrite par Jean Léon Africain, Ernest Leroux, volume 1, 378 p.

Schefer C. 1898 – Description de l’Afrique, tierce partie du monde, écrite par Jean Léon Africain, Ernest Leroux, volume 2, 378 p.

Schefer C. 1898 – Description de l’Afrique, tierce partie du monde, écrite par Jean Léon Africain, Ernest Leroux, volume 3, 378 p.

Walckenaer C.-A. 1821 – Recherches géographiques sur l’intérieur de l’Afrique septentrionale, Arthus Bertrand, 525 p.