La petite ville d'In Gall n'est pas un paradis oublié, c'est une de ces contrées éloignée de presque tout, qui pourtant souhaite comme nous tous vivre et s'épanouir. A travers ces articles, nous souhaitons participer à son émancipation, mais aussi à la sauvegarde de son identité qui a traversé les 6 derniers siècles.

La petite ville d'In Gall n'est pas un paradis oublié, c'est une de ces contrées éloignée de presque tout, qui pourtant souhaite comme nous tous vivre et s'épanouir. A travers ces articles, nous souhaitons participer à son émancipation, mais aussi à la sauvegarde de son identité qui a traversé les 6 derniers siècles.

In Gall est l'une des palmeraies les plus septentrionales des plaines sahéliennes d'Afrique de l'ouest, qui court le long d'un Oued (kori en Hausa). Le nom d'In Gall viendrait de "in guéné" qui signifie "le voici". Plusieurs origines sont possibles selon les traditions orales :

- la terre qui reçoit les palmiers dattiers qui fonda la ville d'In Gall, la voici !

- la plaine était réputée pour ses lapins et lors d'une chasse, les gens s'écriaient, "in guéné, in guéné".

Pour aller à In Gall

Vous avez le taxi brousse en partance de l'auto gare d'Agadez. Deux voitures par jour (cinq en période de cure salée) mais on y met pas mal de chose !

Vous avez le taxi brousse en partance de l'auto gare d'Agadez. Deux voitures par jour (cinq en période de cure salée) mais on y met pas mal de chose !

In Gall est situé dans la Région d‘Agadez, reliée par une route goudronnée (ou pas selon les années !) à 160 km à l’ouest de la ville d'Agadez. Cette petite ville de 7000 habitants (2001), au moins le double maintenant, est à la confluence des sables du sud (Tadarast) et des argiles du Nord (Ighazer). La ville est située à la pointe occidentale des falaises de Tiguidit qui marquent cette séparation géologique. C'est le lieu de la plus grande transhumance du Niger dite « cure salée » qui voit chaque année, durant la saison des pluies, d’immenses troupeaux remonter vers les pâturages et sources salés du nord d'In Gall, sur les argiles de l’Ighazer.

La ville et son milieu

Son territoire communal, grand comme le Togo, est limité au nord par la frontière algérienne et le passage de Assamaka, à l'est par les contreforts de l'Aïr, au sud par le plateau de la Tadarast et à l'ouest englobe une partie des plaines de l'Azawak. In-Gall se trouve à l'intermédiaire de ces nombreux territoires qui firent sa renommée passée. C'est une commune rurale avec un maire élu depuis 2004, et qui regroupe l’essentiel des administrations : centre de santé, agent de l’environnement, de l’agriculture, de l'élevage, poste de téléphone, relais hertzien, gendarmerie, unités sahariennes, etc. Un groupe électrogène éclaire une partie de la ville depuis 2003 au grès des arrivages de fioul.

Les Isawaghen, qui peuplent le village ancien, constituent un îlot de population sédentaire au milieu d’immenses contrées aux paysages uniformes, où paissent les troupeaux des Touareg et des Peul. Ils ont une langue très spécifique, la Tasawaq, qui possède un fond Songhaï et un lexique Tamasheq et Arabe. La ville d'In Gall ne peut être détachée de son faubourg Tegidda n'Tesemt, village situé à 80 km au Nord de la ville et siège de l'extraction du sel, qui est avec les dattes, l'une des deux ressources principales de sa population. Une partie des villageois d'In Gall séjourne sur place plusieurs mois de l'année.

La palmeraie d’In Gall s’est développée autour de l'oued qui passe à proximité du village. Elle est divisée en quartiers dont les plus anciens sont Agajirbéré, Imusan, Tama Henen, Korey Futu et Akalal. Les dattes qu’elle produit sont les plus cotées tant sur les marchés de la Région d’Agadez que sur l’ensemble du territoire national. C'est une variété « molle », Almadeina, qui proviendrait de Médine, très sucrée et qui ne se conserve pas. Leur vente est satisfaisante même si la production a beaucoup baissé ces dernières décennies suite aux faibles précipitations. Les Isawaghen, commerçants, sauniers ou artisans consacrent néanmoins de plus en plus de terres au maraîchage. Les cultures de céréales ou de légumes irriguées sont de plus en plus pratiquées dans ces jardins, en relation avec l’augmentation de la population et d’un régime alimentaire plus urbain, plus végétal.

La palmeraie est l’une des dernières situées à une telle latitude en plaine, qui survit uniquement grâce aux eaux de pluies de juillet à septembre. Elle est ainsi confrontée seule aux aléas climatiques et anthropiques, qui l’assaillent, mais aussi durement touchée économiquement par l’indifférence des ingénieurs du génie civil, qui firent passer la grande voie économique Tahoua-Arlit (dite route de l’uranium) 60 km plus au sud, par le village du député du coin !

Les quartiers

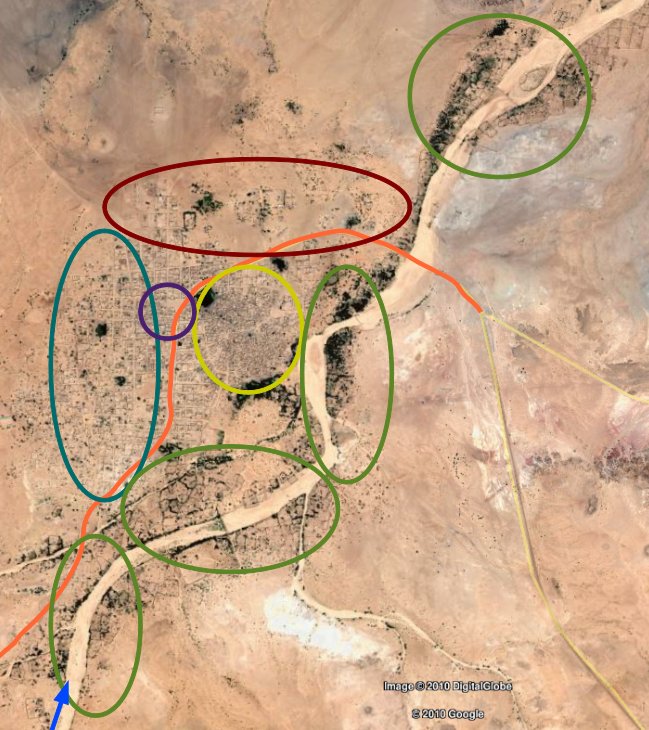

La ville d’In Gall se décompose en unités géographiques construites au fil de l'histoire. Les jardins se développent le long de l'oued, à proximité de la ville ancienne sur une butte qui évitée soigneusement les débordements de l'oued, capable d'envahir les jardins pour y déposer des limons fertilisateurs. La ville est tout en rondeur avec une forte densité d'habitation, on dirait qu'elle se resserre sur elle même pour mieux se protéger.

La ville d’In Gall se décompose en unités géographiques construites au fil de l'histoire. Les jardins se développent le long de l'oued, à proximité de la ville ancienne sur une butte qui évitée soigneusement les débordements de l'oued, capable d'envahir les jardins pour y déposer des limons fertilisateurs. La ville est tout en rondeur avec une forte densité d'habitation, on dirait qu'elle se resserre sur elle même pour mieux se protéger.

A l'ouest se développent les parcelles cadastrées et au nord le quartier administratif très souvent à l'écart dans les villes sahéliennes. Au centre de ces unités le marché et l'autogare jouent leurs rôles de pôle d'échange.

La chefferie

Les chefs de village qui se sont succédés à In Gall cités par Ousmane Houmoud : Hamma, Issoussou, Elhadj El moctar, Tayyoub, Chibba Saguid, Saguid Chibba, Halilou Bougounou, Houmoud Albadey, Ousmane Houmoud.

Les Imams (chefs réligieux) qui se sont succédés à In Gall : Mallam, Akou, Dilla, Nassa Hadji, Silimane Abdoulkarim, Ahmed Dilla.

A In Gall c’est l’Imam qui juge : c’est pourquoi selon mes orateurs, In Gall n’est pas érigé en canton. Même si nous savons que administrativement il faut que plusieurs villages se rattachent à une ville pour avoir droit à un canton et cela par une demande adressée au ministre de l’intérieur.

| Nom | Titre | Début | Fin | Durée |

|---|---|---|---|---|

| Hamma | Cadi | - | - | -- |

| Issoussou | Cadi | - | - | - |

| Elhadj El Moctar | Cadi | - | - | - |

| Tayyoub | Cadi | - | - | - |

| Chlbba Mohamed Tahir | Cadi | - | 1952 | - |

| Saguid Chibba | Cadi | 1952 | 1964 | 12 ans |

| Halilou Bougounou | Cadi | 1964 | 1965 | 1 an |

| Houmoud Albadey | Cadi | 15/03/65 | 28/08/92 | 27 ans |

| Ousmane Houmoud | Chef du village | 03/07/94 | à nos jours |

Une légende

Suite aux exactions que subissent les Isawaghen par les Touareg armés de sabres et de lances, ils ont fuit du village pour se réfugier à Tabzagor vers Mararaba. Ils décident de revenir une nuit constatant une accalmie dans la zone. Cette fuite est historique car, un enfant est née dans ce village et prend le nom du village Tabzagor. Cette personne aujourd’hui décédée dans les année 1980 que la plupart des gens appellent Abzo de son vivant habitait à Agazir Beré. Par crainte que les Touareg ne leur arrachent leurs biens précieux comme l’or, les Isawaghen enfouirent des canaris en banco cuite dans des murs. Ils ne les récupèrent que lors des cérémonies de mariage ou de baptême et la recache aussitôt après les cérémonies. Même après leur fuite ces biens sont restés cachés.