Les Kel Fadey appartiennent à la confédération des Kel Aïr et relèvent donc de l'autorité du Sultanat d'Agadez. Leur territoire de nomadisation s'étend au sud-ouest des falaises de Tiguidit, jusqu'aux environs de Tegidda n'Tesemt et de Fagoshia, dans la région de l'Ighazer. À l’ouest de cette zone s’étend la confédération des Ouelleminden Kel Dinnik, tandis qu’à l’est se trouvent les Kel Aïr, dont les Kel Ferwan constituent le bras armé au service du Sultan. Depuis toujours, Kel Aïr et Kel Dinnik se disputent la vassalité des tribus Kel Fadey, dont l’histoire orale relate les hauts faits, tour à tour opposés aux Ouelleminden ou aux Kel Ferwan.

Les origines

Les origines

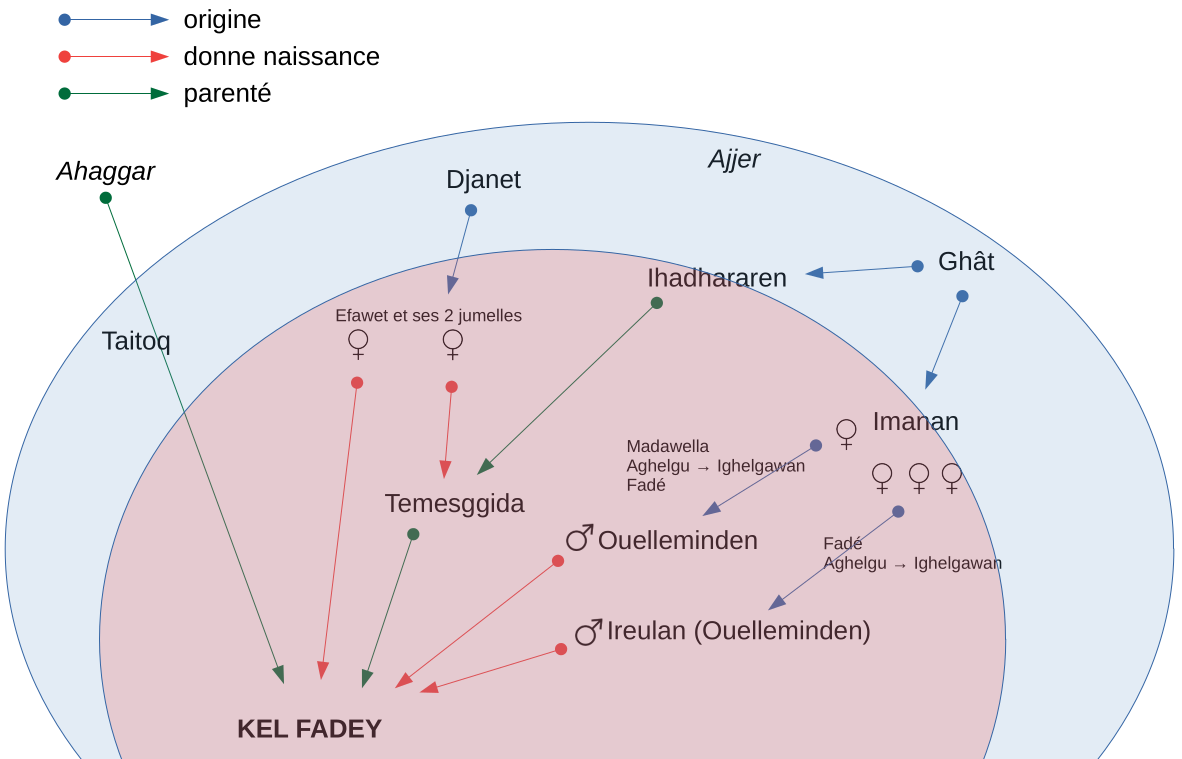

Les Kel Fadey seraient originaires de Ghât dans le Fezzan libyen ou d’Azgar (Bernus 1982). Si l’émergence des Kel Fadey parmi les populations du Sahara central — dont Ghât fut très certainement la capitale — ne fait guère de doute, le cas d’Azgar soulève davantage d’interrogations. En effet, Marmol mentionne une province portant ce nom dans le royaume de Fez (Perrot et Torres 1667), et l’on connaît l’importance de ce royaume marocain dans les origines des populations touarègues du Sahara central. Les Isheriffen, en particulier, seraient issus du royaume Idrisside à une époque bien plus ancienne — fin du premier millénaire de notre ère — que celle qui concerne l’émergence des Kel Fadey, mais cette référence pourrait témoigner d’une certaine réminiscence des origines.

Au milieu du XVIIᵉ siècle, le pouvoir sur l’ensemble du Sahara central était exercé par les Imanan de Ghât, soutenus par leur garde rapprochée composée d’Arabes Imanghasaten « targuisés » (Hamani 1989). À cette époque régnait le sultan Goma, dont l’autorité, à l’instar de celle de ses prédécesseurs, s’exerçait de manière autoritaire. Son assassinat marqua toutefois un tournant majeur : les Uraghen, appuyés par leurs alliés de l’Azawad, mirent fin à la domination des Imanan. Privés de leur assise tribale, ces derniers ne conservèrent plus que leur statut de Chérif, seule marque de considération que les Touaregs continuèrent à leur accorder (Duveyrier 1864).

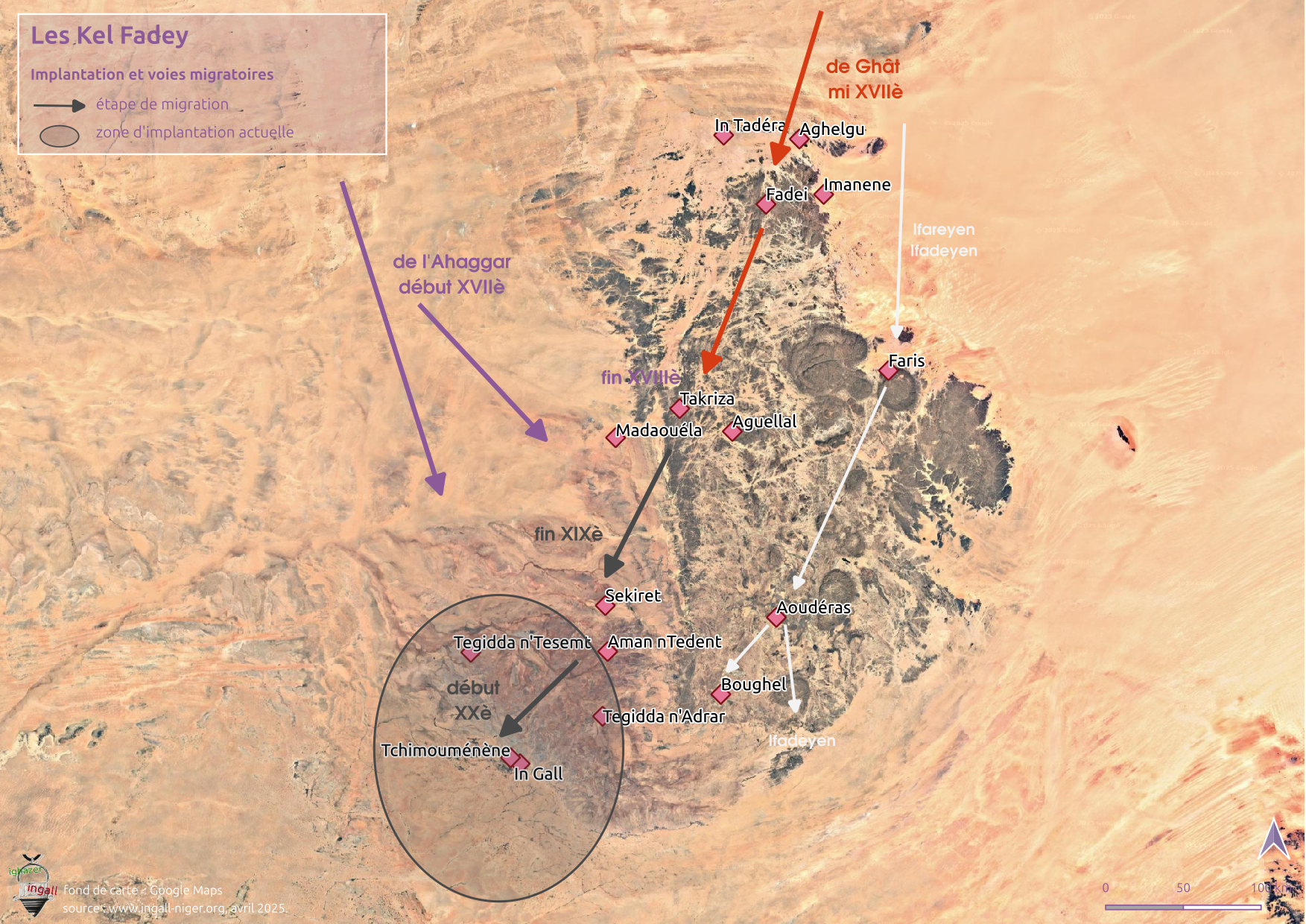

Dans la seconde moitié du XVIIᵉ siècle, lorsque le pouvoir des Imanan de Ghât fut supplanté par les Uraghen, une partie des mécontents de cette prise de suzeraineté émigra vers l’Aïr, s’installant dans la région de Faodet, au nord du massif de l’Aïr. Les relations entre les deux massifs étant déjà bien établies, on peut supposer que la distance politique entre les deux massif s’intensifia au sein de l’Aïr, à l’égard du nouveau pouvoir Uraghen. C’est notamment le cas des Kel Ferwan, installés de longue date dans la région, et qui, par leur position, contribuèrent à l’émergence de confédérations plus autonomes, à l’image de celle des Kel Fadey.

On peut également proposer que d’autres fractions rejoignirent l’Ahaggar, où les Kel Ghela restèrent fidèles aux Imanan. D’ailleurs, certaines traditions orales rapportent que les Kel Fadey descendraient aussi des Taïtoq de l’Ahaggar, eux-mêmes réputés issus de Tin Hinan (Urvoy 1936 ; Chapelle 1949 ; Nicolas 1950). Pour Duveyrier, la filiation est claire : les Taïtoq proviennent en partie des Imanan des Ajjers et en partie des Kel Fadey de l’Aïr, dont la souche tribale était encore identifiable à son époque. En Ahaggar, les Taïtoq constituaient un contrepoids aux Kel Ghela, comparable à celui que représentaient les Imanghasaten pour les Imanan : une force armée plutôt qu’un pouvoir dirigeant (Duveyrier 1864).

On le sait, les groupements touaregs se sont constitués à partir de multiples tribus aux origines diverses. Certaines auraient pu provenir du Tassili, d’autres de l’Ahaggar, tandis que certaines étaient probablement déjà installées dans la région avant l’arrivée de ces nouveaux groupes. Cette diversité a nourri des récits de filiation et des parentés d’origine parfois confus, voire contradictoires.

La parenté entre les Kel Fadey et les Taïtoq se trouve renforcée par le fait que le nord de l’Ighazer et la Tamesna constituent des zones de parcours majeures pour les troupeaux de chameaux des Kel Ahaggar, leur massif étant trop rocailleux pour nourrir durablement les grands herbivores. Certaines tribus Imghad y nomadisent presque en permanence, notamment durant les sécheresses récurrentes du Sahara central. Il est donc plausible qu’un certain nombre de tribus actuellement établies dans l’Ighazer soient originaires de l’Ahaggar, à l’image des Kel Ahaggar aujourd’hui installés dans cette région, qui se sont progressivement détachés de leurs suzerains traditionnels — les Taïtoq et les Kel Ghela — et sont désormais enregistrés au Niger.

Un fait d’arme illustre cette proximité avec l’Ighazer. Au début du XVIIᵉ siècle, des Touaregs Kel Ahaggar prennent le contrôle du village de Tegidda n'Tesemt. La Tamesna, au nord de ce site, constitue alors à la fois une zone de pacage et un espace de repli stratégique en cas de revers géopolitiques pour les Kel Ahaggar. Les habitants d’In Gall, soutenus par le sultan Youssouf — qui régna pendant 28 ans à partir de 1597 — reprennent finalement le dessus sur Tegidda n'Tesemt, forçant les Kel Ahaggar à se replier, probablement vers l’Aïr, où ils rejoignent ceux déjà établis à Faodet (Abadie 1927 ; Urvoy 1936 ; Lhote 1972 ; Bucaille 1975), peut-être en transitant par Madaouéla, dans le Talak (Hamani 1989).

Un fait d’arme illustre cette proximité avec l’Ighazer. Au début du XVIIᵉ siècle, des Touaregs Kel Ahaggar prennent le contrôle du village de Tegidda n'Tesemt. La Tamesna, au nord de ce site, constitue alors à la fois une zone de pacage et un espace de repli stratégique en cas de revers géopolitiques pour les Kel Ahaggar. Les habitants d’In Gall, soutenus par le sultan Youssouf — qui régna pendant 28 ans à partir de 1597 — reprennent finalement le dessus sur Tegidda n'Tesemt, forçant les Kel Ahaggar à se replier, probablement vers l’Aïr, où ils rejoignent ceux déjà établis à Faodet (Abadie 1927 ; Urvoy 1936 ; Lhote 1972 ; Bucaille 1975), peut-être en transitant par Madaouéla, dans le Talak (Hamani 1989).

C’est très certainement à ce carrefour que se rejoignent les deux traditions orales attribuant aux Kel Fadey une origine soit de l’Ahaggar, soit des Ajjers. Il est en effet très probable que les tribus de l’Ahaggar établies en Tamesna, proches des Taïtoq, se soient progressivement liées aux Kel Fadey de Faodet, alors influents aux côtés des Tamezgidda, gardiens des mosquées de Takriza et d’Aguelal. Selon Séré de Rivières, les Tamezgidda seraient eux aussi originaires de l’Ahaggar et seraient arrivés dans la région au cours du XVIIᵉ siècle (Séré de Rivières 1965). Urvoy leur attribue des origines communes avec les Kel Fadey de l’Ahaggar (Urvoy 1936), un lien renforcé par le fait que les Amenokal des Kel Fadey sont enterrés à proximité des mosquées dont les Tamezgidda sont les gardiens.

Tout au long du XVIIᵉ siècle, la descente progressive des Kel Fadey depuis la vallée de Faodet vers Takriza et Aguelal a probablement accompagné celle des Kel Ferwan d’Iférouane vers la région d’Agadez, auprès du Sultan de l’Ayar. Ce mouvement aurait laissé la place, dans leurs anciens territoires, à des populations qui leur étaient subordonnées dont les Kel fadey ou encore les Kel Tédalé. Il n’est d’ailleurs vraisemblable que ce soient les Kel Ferwan eux-mêmes qui aient appuyé le Sultan Youssouf dans la reprise de Tegidda n’Tesemt, quelques décennies plus tôt.

La fondation des Kel Fadey

L’origine des Kel Fadey semble donc bel et bien double : d’une part les Ajjers, avec des relations clairement affirmées avec les Imanan de cette région ; d’autre part l’Ahaggar, avec des liens de filiation avec les Taïtoq et les Tamezgidda, eux-mêmes revendiquant une proximité avec les Imanan. La rencontre de ces deux courants se serait très vraisemblablement cristallisée dans la région d’Aguelal et Takriza. Cette double origine trouve un écho dans celle des Kel Ferwan, eux aussi issus de ces mêmes massifs, et manifestant une affinité similaire avec les Imanan, quoique dans une temporalité plus ancienne. En Ahaggar, les Kel Ghela et les Taïtoq s’opposent également aux Uraghan des Ajjers et, tout comme les Kel Ferwan, se rangent aux côtés des Imanan.

Défaits, les Imanan se réfugièrent alors auprès des souverains d’Agadez, leurs parents et alliés, tous issus de la noblesse de Tademekka-Essouk. Les Kel Ferwan renforcent dès lors leur rôle de garants du Sultanat de l’Ayar, fidèles à leur attachement aux Imanan, et soucieux d’éviter que ne se reproduise le même renversement de suzeraineté qu’à Ghât, cette fois sous l’influence des Kel Owey. En conséquence, ils laissent le nord de l’Aïr libre pour l’installation des Kel Fadey. La tradition des Kel Ferwan rappelle d’ailleurs qu’à leur arrivée en Aïr, les Kel Fadey leur versaient tribut. Elle témoigne aussi d’un esprit chevaleresque entre ces confédérations duales, davantage liées par des rapports de suzeraineté et d’honneur que par une hostilité directe.

La vassalité des Kel Fadei aurait pris fin lorsque le chef des Kel Ferwan envoya un jour un forgeron dans un camp de Kel Fadey pour réclamer un chameau comme part de la dot d'un mariage. Mais le nouveau marié refusa de donner le chameau, et pis encore, pour montrer son mépris, coupa les deux oreilles du chameau monté par le forgeron. Celui-ci retourna alors chez le chef Kel Ferouan, qui entra dans une violente colère. Il décida immédiatement d'aller lui-même chercher sa part de dot. Quand il arriva dans le camp Kel Fadei, il y eut une bataille, qui fut perdue par le «drum-chief» qui avait sous-estimé la force des Kel Fadei. Il fut blessé vilainement à la jambe, mais fut bien soigné par les Kel Fadei, aussi put-il après un certain temps, retourner sain et sauf dans son propre camp. Depuis lors, dit-on, les Kel Fadei n'ont payé aucune dot aux Kel Ferouan (Nicolaisen 1982).

Un tel événement marque à coup sûr l’émancipation de l’Amenokalat des Kel Fadey, qui cherchera constamment à obtenir un positionnement politique important en Ayar, sans toutefois y parvenir pleinement. Ils contractent alors diverses alliances, notamment avec les Ouelleminden. Le fait qu’ils revendiquent une ascendance commune avec ces derniers, en particulier avec les Imajeghen Ireulan — proches d’eux tant géographiquement que dans l’histoire récente — témoigne de cette volonté de s’inscrire à la croisée des confédérations. Pour Hamani, il ne peut s’agir que d’une parenté de façade, adoptée stratégiquement pour maintenir ce positionnement d’équilibre entre les Kel Aïr et les Ouelleminden (Hamani 1989). On remarquera d’ailleurs que plusieurs tribus composant l’Ettebel des Kel Fadey sont issues des Ouelleminden, confirmant ainsi cette posture hybride.

Une autre parenté étroite lie les Kel Fadey aux Kel Tamezgidda, aujourd’hui installés dans le Damergou. Ces derniers étaient autrefois les gardiens des mosquées d’Aguelal et de Takriza, lieux où se trouvent encore les tombeaux des Amenokal Kel Fadey. On raconte que le Sultan de l’Aïr, désireux de regrouper les tribus de l’Ahaggar, nomma un Tambari issu des Izarazaran ; mais les Kel Fadey et les Tamezgidda se révoltèrent et chassèrent les Izarazaran (Hama 1967). Cette alliance s’effritera toutefois, puisque les Kel Fadey, au XVIIIᵉ siècle, s’installent à Tegidda n’Adrar à l’invitation du chef des Igdalen Kel Tofeyt, et repoussent les Tamezgidda (Bernus 1981). C’est peut-être à cette époque que les Kel Fadey investissent l’Ighazer, puisque Séré de Rivières les signale aux environs d’In Gall dès 1770 (Séré de Rivières 1965), tout comme Urvoy pour qui ils s’emparent des pâturages d’In Gall à la fin du XVIIIᵉ siècle (Urvoy 1936). Bernus situe cette prise de contrôle dès le milieu du siècle (Bernus et Echard 1992). Seul Boubou Hama propose une chronologie différente, affirmant que les Kel Fadey quittèrent Faodet au début du XIXᵉ siècle, suivant un itinéraire passant par Ananagourouf, Tintinterat (localité difficile à situer), puis Sekiret, Azelik et enfin In Gall (Hama 1967).

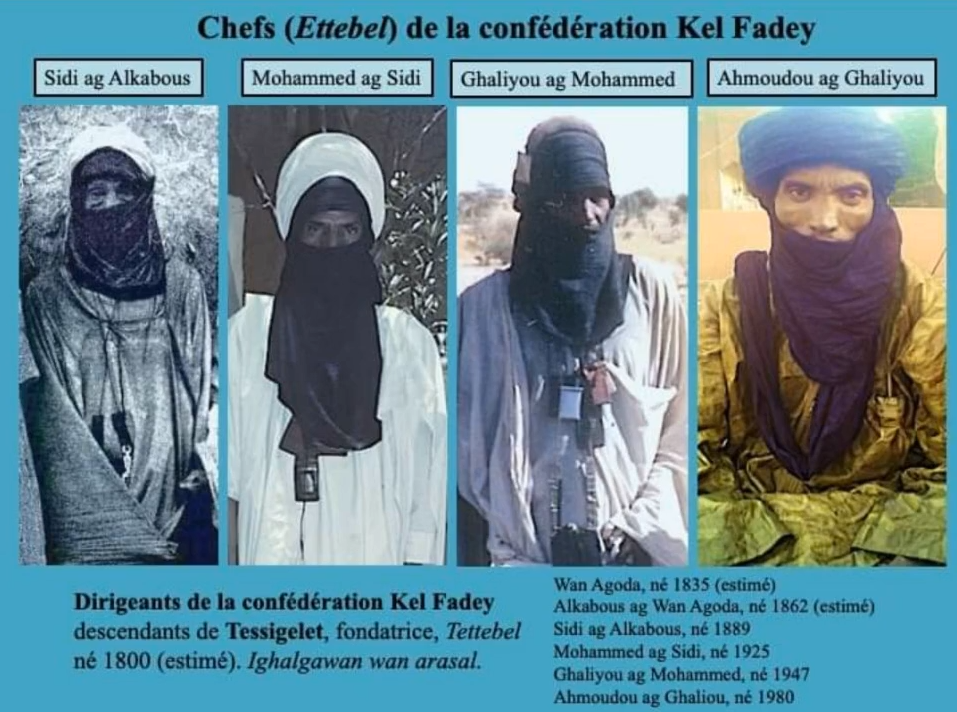

On peut retracer la migration des Kel Fadey à travers les tombeaux de leurs Amenokals successifs : Aghdal, Idder et Baoa reposent à Aguelal, suivis d’Ahallama à Takriza, de Wan Agoda à Sekiret, puis d’Elwidas au sud de Sekiret. Ensuite viennent Balla, Isiad et Sidi, inhumés dans le cimetière isheriffen d’In Gall, et enfin Mohamed à Tchimouménène. La généalogie des Amenokals Kel Fadey suit une filiation patrilinéaire, bien que celle-ci ne soit pas toujours clairement établie : certaines successions semblent en effet s’être faites selon une logique matrilinéaire (Bernus et Echard 1992).

Enfin, je terminerai en établissant un parallèle avec la situation contemporaine des tribus Kel Ahaggar, aujourd’hui installées sur le piémont de l’Ighazer, précisément dans cette même zone de la vallée de Sekiret, à la jonction de l’Aïr, de la Tamesna et de l’Ighazer. Il s’agit essentiellement de tribus Imghad, détachées des Taïtoq et des Kel Ghela de l’Ahaggar, désormais regroupées sous l’appellation administrative de Kel Ahaggar. On assiste ici à un phénomène similaire à celui évoqué plus haut : des tribus Imghad issues de l’Ahaggar se concentrent dans cette zone, pour des raisons à la fois écologiques (conditions climatiques, ressources pastorales) et politiques, et furent regroupées sous cette appellation par l’administration coloniale française.

en cours de réécriture

Tessigelet, Wan Agoda et Al Khabous

Tessigelet, Wan Agoda et Al Khabous

La première figure héroïque des Kel Fadey est Tessigelet, fille du premier Aménokal, Aghdal. Elle se distingua en s’opposant avec courage à la domination des Kel Owey, qui tentaient de s’emparer de la tribu des Ifarayen. Bravant leur suzerain, Bolghu, elle se présenta seule devant lui, le traita d’esclave et lui ordonna de rester sur son propre territoire. Impressionné par tant d’audace, Bolghu céda. Tessigelet fit alors apporter un plat en bois, fit égorger une vache et en utilisa la peau pour recouvrir le plat, créant ainsi le tout premier tambour de guerre des Kel Fadey. Elle l’offrit à son fils, Wan Aghoda, devenu Aménokal et lui aussi figure emblématique de la tribu. Tessigelet serait enterrée à Aman n’Tedent (Bernus et Echard 1992).

Au cours du XIXᵉ siècle, Wan Aghoda et son fils Al Khabous se distinguèrent par plusieurs faits d’armes. Les traditions orales rapportent ces épisodes, plus rocambolesques les uns que les autres, tantôt dirigés contre les Kel Aïr, auxquels ils appartiennent pourtant, tantôt contre les Kel Ouelleminden, installés à l’ouest de l’Ighazer. Ces récits illustrent la position charnière de ce groupement, à la croisée de deux grandes confédérations touarègues et de deux milieux physiques : les sables de la Tadarast et les argiles de l’Ighazer. La fin du XIXᵉ siècle marque un rapprochement manifeste avec les Ouelleminden, une période sans doute favorable à l’intégration de nouvelles tribus Imghad établies à l’ouest de l’Ighazer.

Wan Aghoda vécut au XIXᵉ siècle, tandis que son fils Al Khabous mourut à la fin de ce même siècle par la main des Kel Gress (Alawjeli et Prasse 1975). Bien que la précision de ces dates demeure incertaine, elles permettent néanmoins de situer la création de l’Ettebel par Tessigelet dans la seconde moitié du XVIIIᵉ siècle, très certainement dans la région d’Aguelal, où l’on retrouve les premiers tombeaux des Aménokal Kel Fadey. Ainsi, les Imajeghen Kel Fadey auraient séjourné près d’un siècle dans la région de Faodet, avant que l’Ettebel ne voie le jour dans la région Aguelal–Takriza à la fin du XVIIIᵉ siècle. La migration se serait ensuite poursuivie vers l’Ighazer au début du XIXᵉ siècle, période durant laquelle les Kel Fadey entretenaient déjà des liens étroits avec les Ouelleminden Kel Nan.

Parmi les figures emblématiques des Kel Fadey, il serait difficile de ne pas mentionner une contemporaine : Khadija, célèbre chanteuse de Tendé, considérée comme l'une des meilleures représentantes de cette tradition musicale. Ancienne captive du groupe des Ighalghawen, Khadija n’avait aucune rivale dans son campement ni même dans la région d’In Gall. Son talent et sa renommée étaient tels qu’elle était régulièrement invitée à se produire lors des fêtes et des réceptions officielles, notamment durant la période de la Cure salée. Elle composa même un chant à l’occasion de la visite du ministre français Yvon Bourges en 1971. Mais ce sont avant tout les personnages du campement et les chroniques régionales que Khadija mettait à l’honneur dans ses compositions (Borel 2010).

La période coloniale

La période coloniale

À la fin du XIXᵉ siècle, les Kel Fadey témoignaient d’un respect tout relatif envers le Sultan d’Agadez. Si In Gall lui versait encore un impôt en sel et en prestations, les Kel Fadey, quant à eux, s’étaient substitués au Sultan dans le recouvrement de cet impôt (Jean 1909). Lors de l’occupation française, cette même impertinence persista : les Kel Fadey continuaient de collecter, pour leur propre compte, les taxes dues au Sultan, notamment à In Gall et Tegidda n’Tesemt (Nicolaisen 1982).

Les rezzou menés par les Kel Fadey, souvent accompagnés des Kel Dinnik, se multiplièrent sur le territoire de l’Aïr. Mais ces expéditions n’étaient pas toujours victorieuses. Les Kel Ahaggar, mieux armés grâce à leurs fusils, nourrissaient une rancune tenace après la mort du frère de Musa Ag Amastene, tué par un membre des Kel Fadey — une offense qu’ils cherchèrent à venger sans relâche.

Au début du XXᵉ siècle, la pénétration française n’est pas vraiment la bienvenue pour les Kel Fadey, dont le mode de vie fait de rezzou et contre-rezzou en est grandement perturbé. À Iférouane, le chef de la tribu des Kel Fadey, Tegoumane, venait tous les jours au camp de la mission Foureau-Lamy et ne cessait de leur faire espérer de trouver des chameaux. Quinze jours après leur arrivée, Tegoumane organisait un rezzou avec les Kel Tédalé, le 12 mars 1900, contre la mission, 500 à 600 Touaregs qui reçurent une dure leçon (Guilleux 1904). Ce sont ces mêmes Kel Fadey qui harcelèrent également la mission Barth quelques décennies auparavant (Bernus 1972), dans la même région, marquant ainsi encore au début du XXᵉ siècle que cette zone est encore un terroir d’attache pour les rezzous, lieu de passage des caravanes commerciales reliant Ghadamès à Kano.

Depuis Tahoua, c’est le capitaine Delestre qui prend le premier contact avec ce groupement, considéré comme non soumis en 1903. En 1904, le capitaine Lefebvre escorte la Taghlamt avec plus de 10 000 chameaux jusqu’en Aïr. L’escorte passe ensuite par Aoudéras puis In Gall et rejoint la section montée de Tahoua afin d’en imposer aux Kel Fadey et aux Tamezgidda, qui défient l’autorité du Sultan et des Français, parmi lesquels Oanagoda et Inat, leurs chefs. Les Français cherchent à les placer sous l’autorité du Sultan et à lever toute entrave à l’exploitation du sel d’In Gall (Jean 1909). Le Sultan d’Agadez et l’Anastafidet sont alors du côté des Français, les Kel Ferwan se soumettent, mais les Kel Fadey, Kel Ahaggar, Kel Rharous, Kel Tédalé et Ifadeyen font battre le tambour de guerre. Le 16 septembre, les Kel Rharous et Oanagoda des Kel Fadey faisaient dire de ne pas compter sur eux pour se soumettre.

Le colonisateur organise alors une colonne militaire en direction d’In Gall pour convaincre les récalcitrants Kel Fadey et Kel Ahaggar, avec une rencontre prévue avec le capitaine Delestre de Tahoua à In Gall. La première colonne est constituée des Kel Ferwan, accompagnés du Tambari Ag Rhali, chargés d’aller à la rencontre des Kel Fadey. Ils se mettent en route le 20 septembre, arrivent à In Gall le 21, et rencontrent Delestre le 23 septembre. Ils repartent vers Agadez le 25, tandis que Delestre fait construire un blockhaus à In Gall, y laissant vingt tirailleurs avant de repartir le 27 septembre. Mais les Ouled Sliman attaquent les Kel Aïr à Fachi, et les tirailleurs sont rappelés en urgence. Les habitants d’In Gall les voient partir en pleurs. Les chefs d’In Gall et de Tegidda n’Tesemt supplient qu’on ne les leur enlève pas, craignant des représailles des Kel Fadey. Le chef de Tegidda n’Tesemt était même prévenu qu’il aurait la tête tranchée.

En septembre 1904, les Français organisent un contre-rezzou avec l'Anastafidet des Kel Owey contre les Kel Fadey et leur chef Oanagoda. Ce raid aboutit à la saisie forcée de l’impôt de soumission. Le 15 novembre de cette même année, Ismaghil est intronisé Aménokal des Kel Dinnik, désormais soumis aux Français. Son opposant, Rezzi, se réfugie chez les Kel Fadey, qui prennent fait et cause pour lui. Rezzi finira cependant par se soumettre en décembre 1906.

Début 1905, le lieutenant Jean mène plusieurs opérations de police contre les Kel Fadey, leur infligeant de lourdes pertes. Le 18 avril, à Anyokan, leurs combattants sont soutenus par les femmes de la tribu qui, dans un geste de résistance désespéré, se placent devant les hommes avec les enfants pour dissuader les Français de riposter (Jean 1909).

Le 31 mai 1905, l’ordre est donné d’évacuer le poste d’Agadez. Le colonel Aymeric et le capitaine Lefebvre l’exécutent, et dès le 1er juin, In Gall est pillé et Tegidda n’Tesemt subit un massacre de sa population. Les sauniers d’In Gall, incapables de se défendre, sont alors pour ainsi dire captifs des Kel Fadey qui multiplient les rezzous dans cette région, tout en évitant soigneusement de s’aventurer dans l’Aïr. Toujours en 1905, une tentative de pacification voit Ismaghil des Ouelleminden et Ag Rhali des Kel Ferwan conclure la paix à In Gall, sous l’arbitrage du Sultan (Jean 1909).

Le 8 décembre 1906, un important rezzou mené par Albakka, neveu d’Oanagoda, frappe la tribu maraboutique des Dagamena à In Kankaran. En réponse, le capitaine Laforgue organise un contre-rezzou qui permet de reprendre le butin au nord de Tegidda n’Tesemt. Oanagoda, fidèle à sa volonté de conserver une autonomie face à la domination coloniale, refuse de verser une amende de 890 chameaux imposée par le Sultan pour cet acte de pillage. Oanagoda se montre alors de plus en plus défiant, influencé, selon les sources françaises, par des messages alarmistes transmis par les Ikaskazan, qui l’inquiètent sur les intentions des Français (Jean 1909).

Malgré tout, les Kel Fadey poursuivent leurs offensives en direction de Tahoua et d’Agadez. Mais la riposte coloniale est violente. À Anyokan, Tchimouménène et Marendet, les pertes sont lourdes. Ils y perdent une grande partie de leur cheptel ainsi que de nombreux hommes. Le combat le plus intense a lieu à Azelik : environ 300 guerriers Kel Fadey y sont engagés. L’issue est désastreuse pour eux. Environ la moitié émigre vers le Damergou, tandis que l’autre moitié prend la fuite. Cette débandade marque un tournant décisif : c’est le début de leur soumission au pouvoir colonial.

En 1907, le Commandant de Bataillon Bétrix démet de leurs fonctions les chefs des Kel Ferwan et des Kel Fadey, signe fort de la perte de confiance de l’autorité coloniale envers ces tribus considérées comme insoumises. Leur refus de participer à la Sansani après l’hivernage — ce rassemblement annuel symbolisant l’allégeance au pouvoir colonial — est interprété comme une remise en cause claire de leur soumission. Cette attitude entraîne une intensification des opérations de police contre les tribus réfractaires.

En 1908, le lieutenant Théral mène une campagne dans les monts Izazan, région-refuge des irréductibles Kel Fadey, afin de briser leur dernier bastion de résistance. Malgré ces efforts de pacification, en 1909, les Kel Fadey continuent d’afficher leur défiance, en percevant eux-mêmes le tribut auprès des habitants d’In Gall, usurpant ainsi le rôle fiscal du Sultan d’Agadez (Nicolaisen 1982). Profitant de cette situation instable, les Kel Ahaggar, menés par Moussa Ag Amastene, lancent des razzias contre les Kel Fadey, affaiblis par leur isolement. L’insécurité croissante oblige alors le Commandant Bétrix à faire retirer la colonne Posth de Tegidda n’Tesemt, incapable d’assurer la sécurité dans une région constamment perturbée par les attaques et les pillages des Kel Fadey (Séré de Rivières 1965).

À partir de 1910, les Kel Fadey adoptent une posture plus conciliante vis-à-vis des autorités coloniales, mais leur réputation de turbulence et d’indiscipline continue de les poursuivre. En 1915, le climat reste tendu : le Sultan Tagama fait assassiner son propre chef de guerre, le Tourawa Mélé, et tente d’imputer ce meurtre à des membres des Kel Fadey, révélant à la fois la fragilité des alliances et la persistance des antagonismes locaux.

L’année 1917 marque un nouveau tournant dans leur relation avec les Français. Après la défaite de la révolte de Kaocen, les Kel Fadey s’impliquent activement dans l’effort de stabilisation coloniale. En décembre, près de la mare de Tigbeloufass, Issiad, un chef Kel Fadey, commande une centaine de guerriers en soutien à la mission du lieutenant Bourgès. Plus tôt la même année, Issiad avait déjà conduit 110 hommes aux côtés des Français dans un contre-rezzou contre Kaocen, qui tentait de ravitailler ses troupes dans le Damergou.

Pour les Kel Fadey, ces opérations représentent un compromis : elles leur permettent de conserver une partie de leur mode de vie guerrier en l’adaptant à un nouveau contexte, tout en renforçant leur position face à des tribus concurrentes. Les contre-rezzou deviennent alors des opportunités d’affirmer une autorité territoriale, parfois ancienne, parfois nouvellement acquise, mais toujours fragile.

Le dernier véritable rezzou recensé au Niger date de 1927. Après cela, seuls quelques actes isolés de banditisme subsistent, marquant la fin d’une ère. Les Kel Fadey, pourtant très alignés avec les autorités françaises après la Première Guerre mondiale, en sortent néanmoins appauvris. Les longues années de conflit, les représailles subies et les razzias des Kel Ahaggar les ont durablement affaiblis, tant sur le plan économique que politique (Urvoy 1936).

Le 18 avril 1942, l’administration coloniale française officialise la reconnaissance de l’Aménokal des Kel Fadey (Séré de Rivières 1965), marquant une intégration institutionnelle tardive de ce groupe longtemps perçu comme rétif à l’ordre colonial. Cette reconnaissance peut être vue comme une tentative de stabilisation et de canalisation de l’autorité traditionnelle, après des décennies de tensions et de rapports ambigus entre les Kel Fadey et le pouvoir colonial.

Du point de vue démographique, les Kel Fadey comptaient environ 2341 membres en 1950 (Nicolas 1950), chiffre qui grimpe à 4160 en 1974 (Bernus et Echard 1992). Cette croissance s’inscrit dans un contexte de sédentarisation progressive, de réorganisation sociale et d'adaptation à de nouvelles dynamiques économiques et politiques postcoloniales, tout en maintenant une certaine continuité identitaire.

L'Ettebel des Kel Fadey

On l’a vu plus haut, la tradition rapporte que c’est Tessigelet qui fonda l’Ettebel, le tambour de guerre des Kel Fadey, probablement au cours du XIXᵉ siècle. Avant cela, lorsque les Kel Fadey occupaient encore la vallée éponyme, ils devaient être dirigés par un simple chef de tribu. En témoigne l’épisode où, lorsque le Sultan d’Agadez voulut nommer un Tambari parmi les Izarazaran, ces derniers le chassèrent.

Les Kel Fadey se composent de deux tribus Imajeghen, dont les noms de tribus viendraient de deux étapes marquantes de leur migration : Aghelgu, dans le massif de l’Aïr, pour les Ighalghawen, et Tadara/In Tadéra pour les Idarawan (Bernus 1991). Ces deux lieux se situent au nord de la montagne de Fadé, où l’on retrouve également un autre toponyme, Imanene, qui pourrait être lié aux Imanan des Ajjers. Ce groupement ne possède pas de tribu Ineslemen propre, mais entretient des liens étroits avec les groupes religieux des Igdalen et des Isheriffen d'In Gall, installés dans la région bien avant eux.

Aujourd'hui, onze tribus composent ce groupement dirigé par un Aménokal. Sa résidence est située à Tchimouménène, à 7 km à l'ouest d’In Gall. Il possède un Ettebel (tambour de guerre), signe d'une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir agadézien. L’Ettebel est détenu par l’Aménokal, suzerain des tribus qui le reconnaissent comme leur protecteur. Il ne doit jamais être posé à terre. Tous les Aménokal sont issus de la tribu des Ighalghawen : Aghdal, Idder, Baoa, Ahallama, Wan-Agoda, Elwidas, Balla, Isiad, Sidi, Mohamed. L’actuel Aménokal, Ghalioune Mohamed, est décédé début 2021.

Au cours du XXᵉ siècle, l’Ettebel des Kel Fadey montre une grande homogénéité dans sa composition. S’il existe quelques différences entre les citations des auteurs, elles concernent surtout les subdivisions des Tawshit. Les tribus se répartissent en :

• deux tribus Imajeghen, l’aristocratie guerrière et suzeraine du groupement : Ighalghawen et Idarawan. Une autre tribu, possiblement suzeraine, les Kel Azar n’Aggur, composée de différentes factions, aurait disparu avant le XXᵉ siècle,

• neuf tribus Imghad, vassales : Ifareyen, Ikherkheran, Ibutkutan, Iburgalan, Isagarasan, Igameyan, Kel Tamesna, Itagan, Izelitan.

On note un groupe non cité par l'administration : les Ighawelan, affranchis, dont une partie s’est sédentarisée dans le quartier d'Ebrik, au sud-ouest d’In Gall, sur l’ancienne route de Tahoua. Ils sont recensés avec les Ighalghawen. Cette sédentarisation suit les sécheresses des années 1970-1980, qui ont décimé leurs troupeaux. Ils ont parallèlement lancé des cultures maraîchères au bord du kori d’In Gall.

Immédiatement au nord d’In Aggar, de nombreux puits rassemblent des Touaregs de la confédération des Kel Fadey (recensés à In Gall), en particulier les tribus Kel Tamesna, Iburgalen et Izeliten (Bernus 1974).

Ifareyen et Ikherkheran contestent leur statut d’Imghad et revendiquent une origine Imajeghen : les premiers se disent issus des Imanan de Ghât, les seconds des Ouelleminden. Les Ifareyen ont fait l’objet d’une dispute entre Kel Fadey et Kel Owey. Arrivés par l’est du Tamgak, ils rejoignent ensuite la région d’Aoudéras avant de se lier aux Kel Fadey. On peut considérer que les Ifareyen étaient une des fractions Ifadeyen – groupées autour du Sultan – qui est restée avec l’Ettebel des Kel Fadey (Adamou 1979).

En ce qui concerne les Kel-fadaye (Ifadeyen), ce sont les originaires et les vrais habitants de la région de Fade-ang, qui s'étend autour de de Taghajit, tandis que les E'fadaye (Ifareyen), dont le nom a été formé à partir du même toponyme, sont plutôt un mélange de vagabonds rassemblés là en provenance de différents endroits, et principalement de l'Azkar. Mais les Kel-fadaye qui, aussi bien que leurs voisins E'fadaye prirent part au rezzou contre notre expédition aux frontières de l'Air, sont un ensemble de gens très turbulents, considérés comme tels par les autres autochtones eux-mêmes, comme cela apparaît dans la lettre du sultan d'Agadès aux chefs Annur et Lusu, dont j'ai rapporté une copie et où ils sont appelés Meharebin, ou pillards. Néanmoins, ils sont de pur et noble sang berbère, et renommés pour leur valeur. Et je fus extrêmement étonné d'apprendre ultérieurement de mon noble ami intime et protecteur le Sheikh Sidi Ahmed El Bakay, qu'il avait épousé l'une de leurs filles et avait longtemps résidé parmi eux. De la lettre même du sultan, il ressort qu'ils ont certaines relations avec les Awelimmiden. Le nom de leur chef est Shurwa (Barth cité par Bernus 1972).

Certaines tribus sont originaires de l’Aïr, comme les Isagarasan et les Igamayen, mais la plupart, comme les Kel Tamesna, viennent de la confédération voisine des Ouelleminden (Hama 1967 ; Bernus et Echard 1992). Il s'agit notamment des Ibutkutan, Iburgalan et Kel Tamesna. Les Itagan et Izelitan sont des noms génériques donnés à des tribus assimilées au cours de l’histoire ; ils sont désormais considérés comme libres et affranchis. Les Itagan, en particulier, sont d’anciens Touaregs razziés hors de l’Aïr chez les Ouelleminden et Kel Gress, mais traités en hommes libres (Giazzi 1996). Leur faible nombre traduit un esprit plus guerrier qu’éleveur, renforcé par la présence de nombreux Imghad. Une partie de ces Itagan, razziés chez les Ouelleminden Kel Attaram, fut placée sous la protection des Ighalghawen. Ils purent épouser des femmes d’Imghad Ikherkheren, Igamayen et Ifareyen, formant ainsi la tribu des Itagan, « Hommes libres », pris à la guerre et établis durablement chez leurs vainqueurs (Bernus 1976).

Les Izelitan que l'on rencontre chez les Kel Fadey, autour d’In Gall, appartiennent à la catégorie sociale des dépendants Ibogholitan, groupes métis issus de l’union entre un partenaire libre et un captif. Foucauld les décrit comme habitants de l’Aïr et de l’Azawagh.

Le plan communal de développement de la commune d’In Gall de 2021 signale 27 tribus au sein des Kel Fadey, sans toutefois les lister (ONG RAIL 2021).

| Abadie 1927 | Nicolas 1950 | Bernus 1982 | origine | |

|---|---|---|---|---|

| imajeghen | Iralgawen | Iralgiwen | Ighalghawen | Aïr septentrional |

| imajeghen | Idarawen | Idarawen | Idarawan | Aïr septentrional |

| imajeghen (disparus) | Azarmeggur | Azar n’aggur (Izeggaren, Kel Assegi, Iberdawen) | Aïr septentrional | |

| Imghad ? |

Ifareyen | Ifareyen | Ifareyen (Win Ziggarnin, Irralaman, Ifendalaq) | Aïr septentrional |

| Imghad | Ifadeyen (Ikelzawen, Ifoklan, Ifareyen) | Aïr septentrional | ||

| Imghad | Iburgalen | Iburgalen | Iburgalen | Azawagh |

| Imghad | Ibutkutan | Ibutkutan | Ibutkutan | Azawagh |

| Imghad ? |

Ikherkheren | Ikherkheren | Ikherkheren | Aïr |

| Imghad | Isagarasen | Isagarasen | Isagarasen | Aïr |

| Imghad | Igamayen | Igammeyen | Igamayen | Aïr |

| Imghad | Kel Tamesna | Kel Tamesna | Kel Tamesna | Azawagh |

| Ighawelen | Izelliten | Izelliten | Izelitan | Azawagh |

| Ighawelen | Ittagan | Itagan | Azawagh |

Traduction d'une chanson des Touareg Kel Fadeï (Abadie 1927)

La bataille a été livrée l'autre jour ; j'aurais pu être tué ; je suis toujours vivant.

J'ai baigné dans mon sang, avec mon âme.

Des lances se sont enfoncées dans mon corps, comme les cornes d'une vache.

J'ai manœuvré avec force mon bouclier blanc, mais la poignée s'est cassée.

Les imrhad ne valent rien ; ils se sont sauvés, me laissant combattre tout seul.

J'ai hurlé jusqu'à ce que ma voix se soit éteinte.

J'ai fait bataille, à la lance, jusqu'à ce que mon bras se soit tordu.

En marchant lentement je suis revenu vers ma femme.

Références

Abadie M. 1927 – La colonie du Niger, Société d’éditions géographiques maritimes et coloniales, 462 p.

Adamou A. 1979 – Agadez et sa région, L’Harmattan, 358 p.

Alawjeli G. ag-, Prasse K.-G. 1975 – Histoire des Kel-Denneg avant l’arrivée des Français, Copenhague, Danemark, Akademisk Forlag, 195 p.

Bernus S. 1972 – Henri Barth chez les Touaregs de l’Aïr, Études nigériennes, Niamey, Centre nigérien de recherche en sciences humaines, 195 p.

Bernus E. 1974 – Les Illabakan (Niger) : une tribu touareg sahélienne et son aire de nomadisation, ORSTOM, 116 p.

Bernus E. 1976 – L’évolution des relations de dépendance depuis la période pré-coloniale jusqu’à nos jours chez les Iullemmeden Kel Dinnik, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 21 (1), p. 85‑99.

Bernus S. 1981 – Relations entre nomades et sédentaires des confins sahariens méridionaux : essai d’interprétation dynamique, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, (32), p. 23‑35.

Bernus E. 1982 – Quelques aspects de l’évolution des Touareg de l’ouest de la République du Niger, Études Nigériennes no 9, IRSH, 90 p.

Bernus E. 1991 – Montagnes touarègues : Entre Maghreb et Soudan : « le fuseau touareg », Revue de Géographie Alpine, 79 (1), p. 117‑130.

Bernus E., Echard N. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 5- Les populations actuelles, Études Nigériennes no 52, IRSH, 108 p.

Borel F. 2010 – Musiques touarègues, Encyclopédie berbère, (32), p. 5130‑5139.

Bucaille R. 1975 – Takadda, pays du cuivre, IFAN, 37 (4), p. 127‑152.

Chapelle J. 1949 – Les Touareg de l’Aïr, Cahiers Charles de Foucauld, 12, p. 66‑95.

Duveyrier H. 1864 – Les touareg du Nord, Challamel Ainé Librairie-Editeur, 499 p.

Giazzi F. 1996 – La réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré (Niger), sous la direction de, UICN, 722 p.

Guilleux C. 1904 – Journal de route d’un caporal de tirailleurs de la mission saharienne Foureau-Lamy, JB Schmitt.

Hama B. 1967 – Recherches sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais, Présence Africaine, 556 p.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Jean C. 1909 – Les Touareg du Sud-Est : l’Aïr ; leur rôle dans la politique saharienne, Larose Editions, 361 p.

Lhote H. 1972 – Recherches sur Takedda, ville décrite par le voyageur arabe Ibn Battuta et située en Aïr, Bulletin de l’IFAN, XXXIV (3), p. 429‑470.

Nicolaisen J. 1982 – Structures politiques et sociales des Touaregs de l’Aïr et de l’Ahaggar, traduction de Suzanne Bernus, Études Nigériennes no 7, IRSH, 86 p.

Nicolas F. 1950 – Contribution à l’étude des Touareg de l’Aïr, Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, 10, p. 459‑503.

Nicolas F. 1950 – Tamesna - Les Ioullemmeden de l’est ou Touareg Kel Dinnik, Imprimerie nationale, 293 p.

ONG RAIL 2021 – Plan de développement communal 2020-2024 - commune rurale In Gall, Commune d’In Gall, inédit, 80 p.

Perrot N., Torres D. 1667 – L’Afrique de Marmol, Traduction de Nicolas Perrot, 3, 616 p.

Séré de Rivières E. 1965 – Histoire du Niger, Berger-Levrault, 310 p.

Urvoy Y. 1936 – Histoire des populations du Soudan central (Colonie du Niger), Paris, France, Larose, 350 p.