Si le Sahara nous apparaît aujourd'hui comme une terre qui a toujours été désolée et inhospitalière, cela n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la dérive des continents. Avant que notre désert n'occupe sa position actuelle, le Sahara a subi d'importantes évolutions sur des millions d'années, et son aridité ne serait apparue que ces derniers millénaires, façonnant ainsi son environnement et ses peuplements humains, affirmant son caractère majestueux.

Le désert du Sahara est le résultat de hautes pressions atmosphériques (anticyclone) au niveau du tropique du Cancer, qui entraînent la descente d'air ascendant provenant de l'équateur, où il s'est élevé et asséché. Lors de sa descente, cet air s'assèche davantage et se réchauffe, contribuant ainsi à façonner l'environnement sec et chaud du Sahara. Ces hautes pressions sont également influencées par les deux calottes glaciaires qui affectent la position des anticyclones et donc du Sahara, actuellement situé dans la partie nord du continent africain (Rognon 1985).

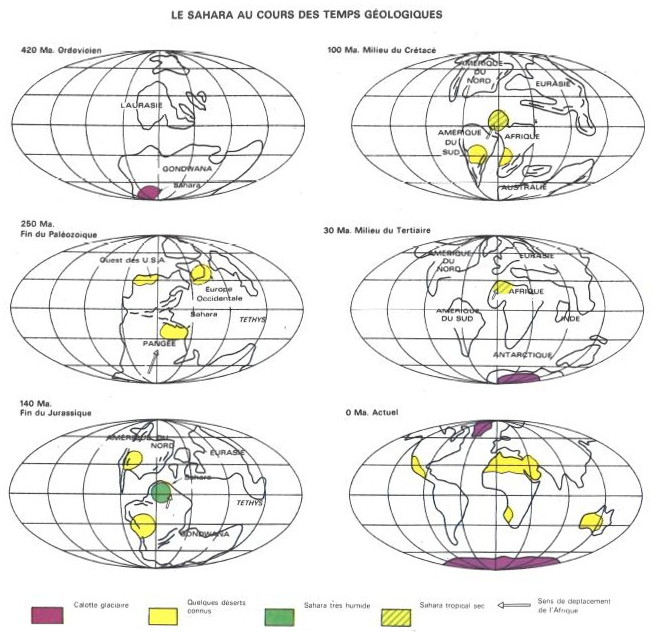

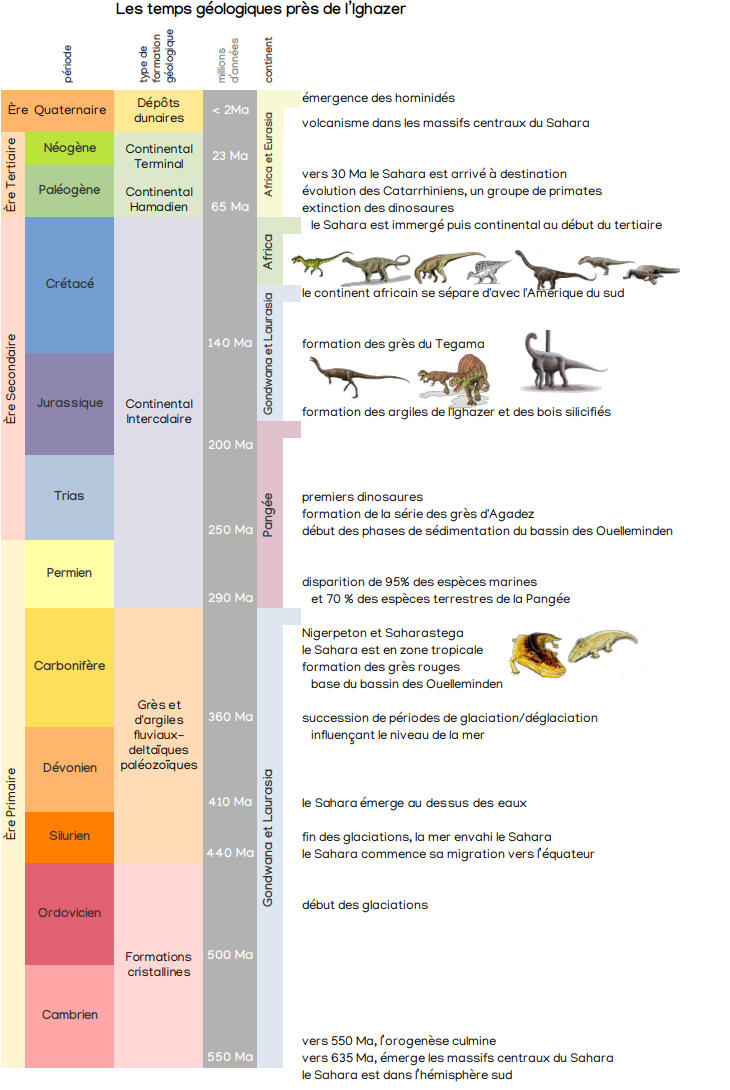

Une longue migration

Vers 300-250 millions d'années (Ma), une catastrophe (changement climatique, météorite ?) provoqua la disparition de 95 % des espèces marines et de 70 % des espèces terrestres de la Pangée. Ce phénomène a été mis en évidence dans la région d'Arlit, au nord de l'Ighazer, à travers des fossiles de crocodiliens, d'herbivores et d'autres reptiles. Cette zone était probablement un refuge pour de nombreuses espèces, ce qui a permis l'évolution d'autres espèces mieux adaptées malgré l'extinction de certaines. Ces espèces semblent être endémiques de cette région et diffèrent du reste du continent méridional et septentrional de la Pangée.

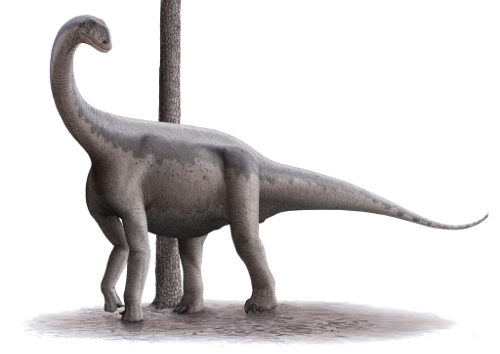

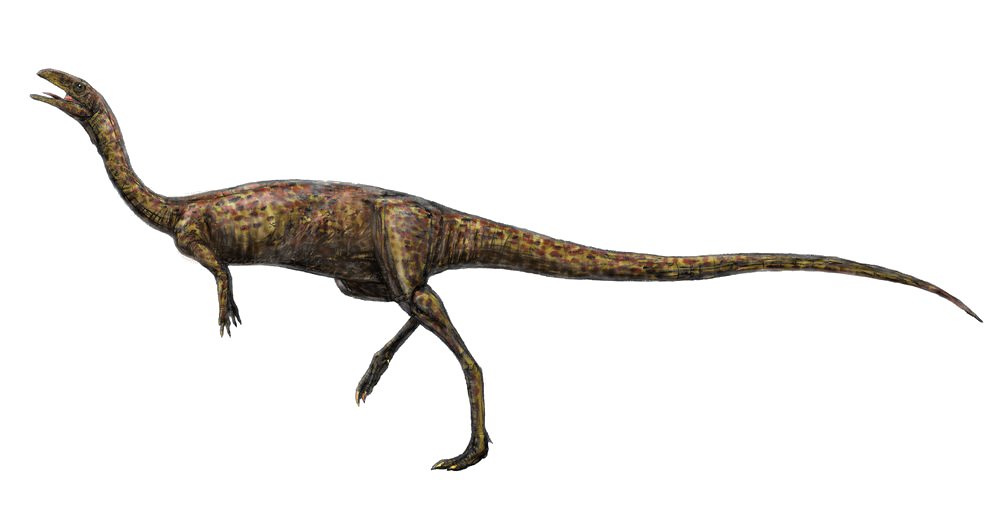

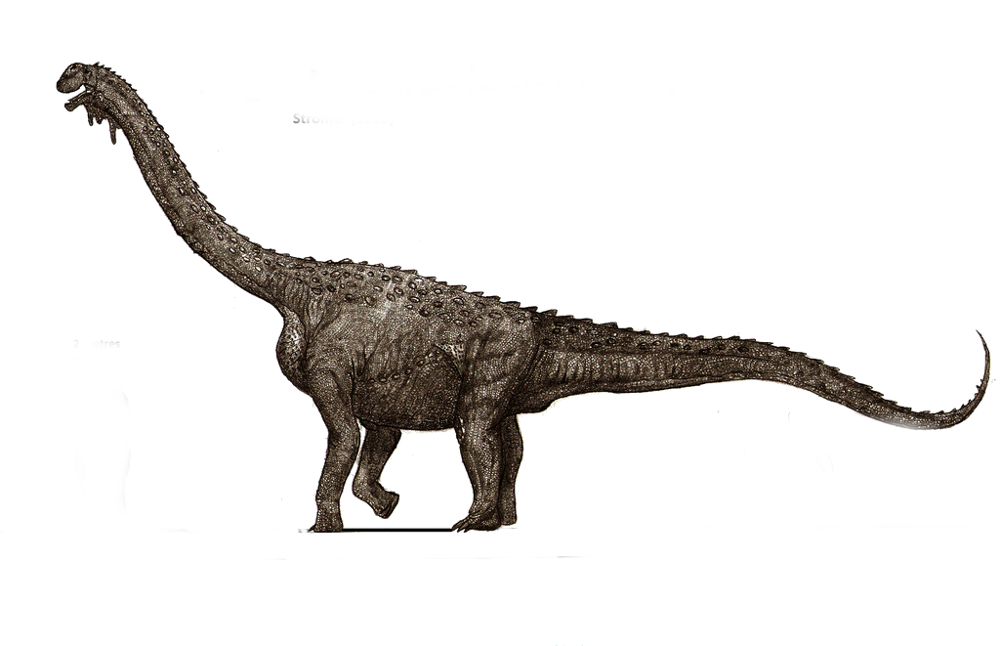

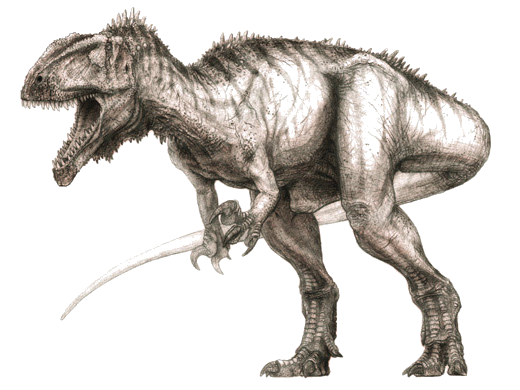

Au Trias (240 Ma), la dérive des continents se poursuit en direction de l'équateur, entraînant des environnements plus humides. C'est l'époque des dinosaures, des crocodiles, des tortues et la formation de la série des grès d'Agadez, qui sépare l'Aïr de l'Ighazer. Au Jurassique (170 Ma), les argiles de l'Ighazer se forment, ainsi que des bois silicifiés qui seront utilisés ultérieurement pour la fabrication d'outils préhistoriques. La plaine de l'Ighazer est alors une forêt peuplée de gigantesques arbres parcourue par des dinosaures. C'est également à cette époque (vers 150 Ma) que les mammifères émergent. Au Crétacé (100 Ma), le continent africain se sépare de l'Amérique du Sud. Il est ensuite immergé à nouveau avant de redevenir continental au début du Tertiaire (66 Ma). C'est également à cette période que survient l'extinction des dinosaures et l'apparition des primates. Le Sahara se rapproche ainsi de sa destination finale.

Au Trias (240 Ma), la dérive des continents se poursuit en direction de l'équateur, entraînant des environnements plus humides. C'est l'époque des dinosaures, des crocodiles, des tortues et la formation de la série des grès d'Agadez, qui sépare l'Aïr de l'Ighazer. Au Jurassique (170 Ma), les argiles de l'Ighazer se forment, ainsi que des bois silicifiés qui seront utilisés ultérieurement pour la fabrication d'outils préhistoriques. La plaine de l'Ighazer est alors une forêt peuplée de gigantesques arbres parcourue par des dinosaures. C'est également à cette époque (vers 150 Ma) que les mammifères émergent. Au Crétacé (100 Ma), le continent africain se sépare de l'Amérique du Sud. Il est ensuite immergé à nouveau avant de redevenir continental au début du Tertiaire (66 Ma). C'est également à cette période que survient l'extinction des dinosaures et l'apparition des primates. Le Sahara se rapproche ainsi de sa destination finale.

Vers 35-40 millions d'années (Ma), commence l'évolution des Catarhiniens, un groupe de primates (Nantet 1998). Avec le climat devenant de plus en plus aride vers 23 Ma, les Catarhiniens se subdivisent en cercopithèques et hominoïdes, qui regroupent les ancêtres des hommes et des primates actuels (Nantet 1998). Vers 15 Ma, suite à une détérioration soudaine du climat, une partie des pré-singes quitte la forêt pour s'adapter à la savane. C'est à partir de ce moment-là que la bipédie commence à émerger, vers 7-10 Ma, avec le groupe des hominoïdes, incluant les australopithèques et les hominidés (Aumassip 2004). Cependant, cette théorie sur l'émergence de la bipédie est de plus en plus débattue, car elle pourrait également avoir commencé dans les arbres.

La séparation des gorilles d’avec le groupe des hommes et des chimpanzés se situe vers 9 Ma, et la séparation hommes chimpanzés vers 4-6 Ma. Cette période qui va de 11,5 Ma à 5,5 Ma s’appelle le Miocène supérieur, époque qui va voir émerger les premiers hominidés et les premiers grands singes de type moderne (Senut 2010). En 2009, une découverte surprenante a été réalisée dans les archives du Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris : un fragment de mandibule d’une forme de grand singe fossile proche du chimpanzé provenant du Niger, entre Abalak et Tchintabaraden, et dont l’âge est estimé entre 5,5 et 11 Ma (Pickford et al. 2009). Cette pièce représente le premier hominoïde fossile décrit en Afrique occidentale, dont le genre n’est pas identifiable, ce qui est en fait sa valeur scientifique, découvert loin de tout autre hominoïde fossile connu, à l'exception des spécimens tchadiens 1000 km à l’est. La faune associée à ce fossile est composée de la Perche du Nil, du Crocodile du Nil, d’une forme d’hippopotame ancien et de gazelle Reduncine. Ceci nous indique un environnement composé d’un grand et vaste lac d’eau douce avec des parties marécageuses pour l’anthracothère, et la Reduncine vivait très probablement près de ces eaux dans une savane arborée.

En 2001, au Tchad, la découverte de Toumaï, le plus ancien homininé connu à ce jour, datant de 7,3 millions d'années, même si certain propose de rajeunir cette date de 1 à 2 millions d’années au vu de la faune associée, fait de cette région du Sahara le berceau de l'humanité en attendant de nouvelles découvertes (Brunet et al. 2002). À cette époque, cet hominidé évoluait dans une savane arborée constituée d'îlots forestiers, de prairies à hautes herbes, de marécages et de lacs. La faune comprenait des poissons, des crocodiles, des tortues et des pythons, tandis que des buffles, des girafes et d'autres antilopes parcouraient les hautes herbes. Il est très probable que la plaine de l'Ighazer correspondait à cette description, étant très proche du bassin du lac Tchad et située à la même latitude, même si l'ensemble lacustre n'était pas aussi développé du côté ouest de l'Aïr. Ainsi, à cette époque, l'ensemble du Sahara était verdoyant et potentiellement habité par des hominidés.

En 2001, au Tchad, la découverte de Toumaï, le plus ancien homininé connu à ce jour, datant de 7,3 millions d'années, même si certain propose de rajeunir cette date de 1 à 2 millions d’années au vu de la faune associée, fait de cette région du Sahara le berceau de l'humanité en attendant de nouvelles découvertes (Brunet et al. 2002). À cette époque, cet hominidé évoluait dans une savane arborée constituée d'îlots forestiers, de prairies à hautes herbes, de marécages et de lacs. La faune comprenait des poissons, des crocodiles, des tortues et des pythons, tandis que des buffles, des girafes et d'autres antilopes parcouraient les hautes herbes. Il est très probable que la plaine de l'Ighazer correspondait à cette description, étant très proche du bassin du lac Tchad et située à la même latitude, même si l'ensemble lacustre n'était pas aussi développé du côté ouest de l'Aïr. Ainsi, à cette époque, l'ensemble du Sahara était verdoyant et potentiellement habité par des hominidés.

Vers 6-3 millions d'années (Ma), le climat demeure humide avec de vastes étendues lacustres, notamment dans le bassin du lac Tchad où Abel, un australopithèque datant de 3,5 Ma, a été découvert au début du XXIe siècle, remettant en question l'origine de l'homme qui était alors centrée autour du rift oriental de l'Afrique. Les australopithèques étaient présents sur tout le continent, du Maroc à l'Afrique du Sud (Brunet 1995). Avec les découvertes les plus récentes, l'origine de l'homme, dont le rift oriental de l'Afrique est considéré comme l'épicentre, évolue de plus en plus vers une origine panafricaine de l'humanité, où le Sahara a très certainement joué un rôle, offrant des environnements diversifiés avant l'aridification actuelle qui a probablement effacé de nombreux artefacts. L'émergence du genre Homo en Afrique est estimée à environ 2,8 Ma (Caparros 2022).

Jusque-là, le Sahara était plus humide que sec, mais au début du Quaternaire, vers 2-3 Ma, le pôle Nord se refroidit et les déserts s'étendent vers le nord de l'Afrique. Cette période du Quaternaire, appelée Pléistocène, peut être associée au Paléolithique, une époque marquée par l'émergence de l'homme moderne, dont Homo sapiens, une espèce nomade de chasseurs-cueilleurs, est apparue il y a environ 300 000 ans.

Le Pléistocène

Les massifs les plus élevés du Sahara central, notamment l'Aïr, reposent principalement sur un socle granitique et atteignent localement des altitudes dépassant les 2000 mètres, comme les monts Bagzan ou Tamgak. Ils sont principalement le résultat de phénomènes volcaniques récents, avec des périodes d'activité volcanique intense situées au Miocène-Pliocène (Rognon 1994). Cette orogenèse est donc en partie contemporaine des premières phases d'aridification du Sahara.

Les massifs les plus élevés du Sahara central, notamment l'Aïr, reposent principalement sur un socle granitique et atteignent localement des altitudes dépassant les 2000 mètres, comme les monts Bagzan ou Tamgak. Ils sont principalement le résultat de phénomènes volcaniques récents, avec des périodes d'activité volcanique intense situées au Miocène-Pliocène (Rognon 1994). Cette orogenèse est donc en partie contemporaine des premières phases d'aridification du Sahara.

L'aridification du Sahara aurait véritablement commencé au Pliocène, il y a environ 3 millions d'années, en parallèle avec le début de la glaciation du Quaternaire dans l'hémisphère Nord. Vers 2,6 millions d'années, l'accroissement de la variabilité climatique globale du système terrestre s'explique par la complexité des variations des paramètres liés au changement d'inclinaison de l'axe de la Terre. Depuis plus de 2 millions d'années, les périodes humides qui ont affecté à plusieurs reprises le Sahara sont le résultat de ces variations orbitales d'insolation (Médail et Quézel 2022).

Le Pléistocène est divisé en quatre étages : le Gélasien, le Calabrien, le Pléistocène moyen et le Pléistocène supérieur. Le Gélasien a commencé il y a environ 2,6 millions d'années, et le Calabrien s'est terminé il y a environ 781 000 ans. Ensuite, le Pléistocène moyen a débuté et s'est terminé il y a environ 150 000 ans. Le Pléistocène supérieur s'est éteint lors du Dryas récent, laissant place à l'Holocène et au développement des civilisations néolithiques.

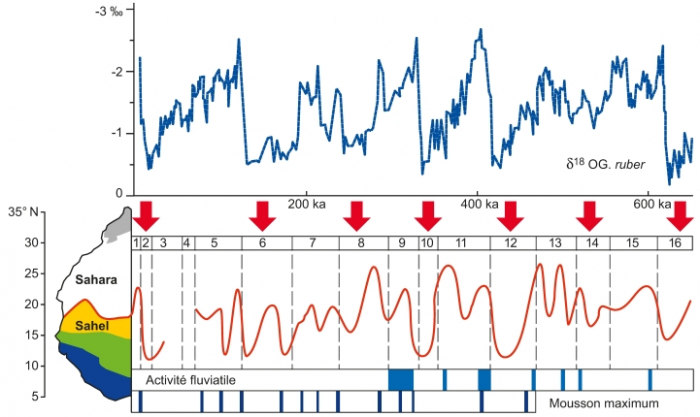

Pendant toute cette période, la limite entre le Sahel et le Sahara, où se trouve actuellement notre plaine argileuse, a connu de nombreuses fluctuations vers le nord et vers le sud. En 1995, Dupont et Leroy ont proposé une représentation de ces variations qui s'étendent en latitude de 25° à 12° nord, sur plus de 1000 km. Aux stades isotopiques 8 à 15 (300-600 ka), cette limite se situait soit au même niveau que la limite actuelle, soit plus au nord, ce qui témoigne de conditions climatiques probablement plus favorables dans l'Ighazer. Cependant, deux périodes de recul marqué de ces conditions climatiques sont observées aux alentours de 420-440 ka et 330-340 ka, où le désert a avancé jusqu'au plateau de Jos au Nigeria.

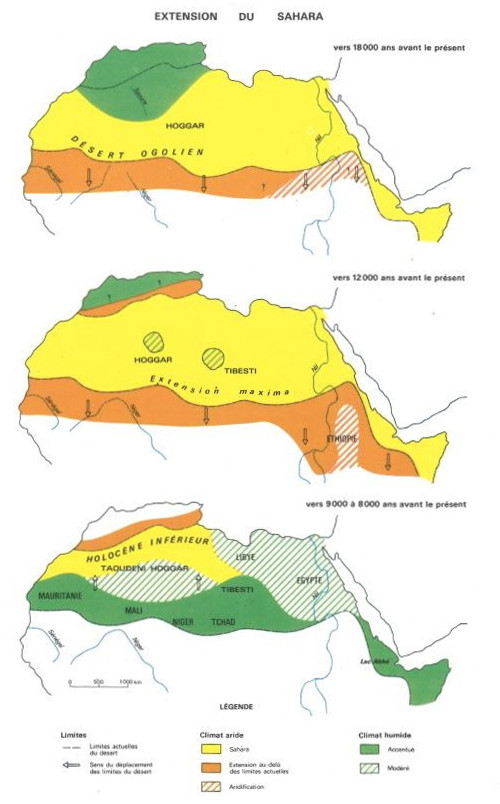

À partir de 350 000 ans, la limite entre le Sahara et le Sahel se situait généralement en dessous de la limite actuelle, avec trois dégradations importantes aux environs de 180 ka, 140 ka et 110 ka, qui correspondent au désert Ogolien de la fin du Pléistocène. Au cours de cette période, un seul niveau élevé est observé vers 125 ka, et un autre correspondant à la période humide marquant les débuts de l'Holocène, où la limite entre le Sahara et le Sahel se trouvait autour de 23° de latitude nord. Cela signifie que notre plaine de l'Ighazer était située environ 500 km plus au sud, dans une zone soudanaise (Dupont et Leroy 1995).

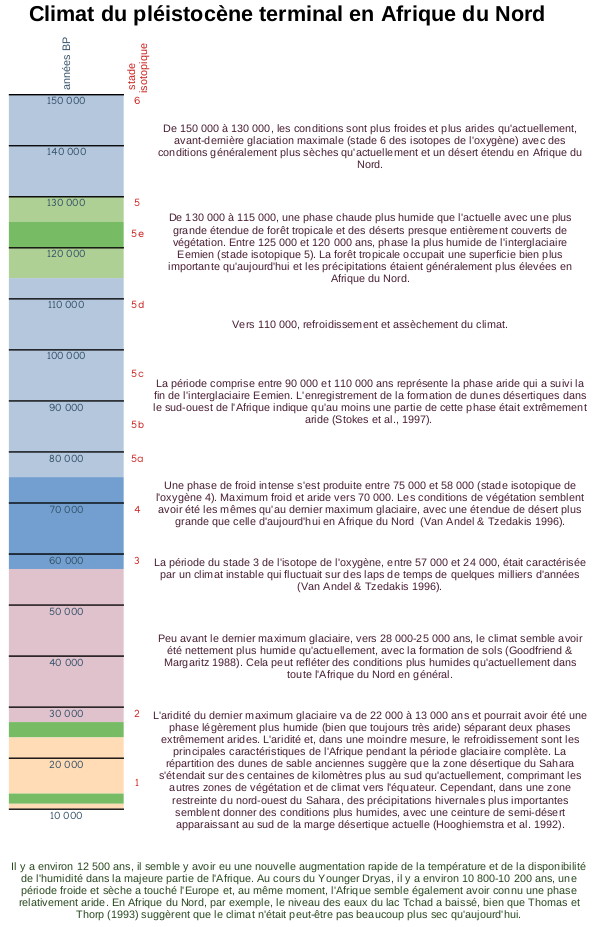

Le Pléistocène supérieur

Vers 150 000 ans, les conditions climatiques sont plus froides qu'actuellement, mais vers 130 000 ans, une phase plus humide étend les forêts tropicales et recouvre de végétation les déserts d'Afrique du Nord, atteignant son optimum vers 125-120 000 ans, correspondant à l'interglaciaire de l'Eémien (Mutri 2014). Cette période, au début du stade isotopique 5, semble être d'une intensité similaire à la période humide des débuts de l'Holocène. Pendant cette phase lacustre, la plus intense du Pléistocène supérieur, qui correspond à la période la plus chaude du dernier interglaciaire, on estime que les précipitations annuelles atteignaient environ 500 mm. Ces précipitations étaient très probablement alimentées par les précipitations provenant du sud de la Méditerranée, qui ont très certainement atteint les 27° de latitude nord. Des observations récentes confirment l'existence de cette phase lacustre dans l'ensemble du Sahara. Au nord du Mali, à Sbeita, des sites d'outillages lithiques moustériens-levalloisiens sont associés à ces formations du stade isotopique 5. Ces données, ainsi que des preuves polliniques dans les sédiments marins, correspondent aux modèles d'une extension maximale de la forêt tropicale vers 125 000 ans, ce qui peut confirmer l'arrivée fréquente de dépressions tropicales jusqu'à 27° de latitude nord (Petit-Maire 1989). À cette époque, le Sahara vert était très certainement arrosé par les pluies méditerranéennes du nord et les pluies tropicales du sud, couvrant ainsi la majeure partie du Sahara actuel.

Vers 150 000 ans, les conditions climatiques sont plus froides qu'actuellement, mais vers 130 000 ans, une phase plus humide étend les forêts tropicales et recouvre de végétation les déserts d'Afrique du Nord, atteignant son optimum vers 125-120 000 ans, correspondant à l'interglaciaire de l'Eémien (Mutri 2014). Cette période, au début du stade isotopique 5, semble être d'une intensité similaire à la période humide des débuts de l'Holocène. Pendant cette phase lacustre, la plus intense du Pléistocène supérieur, qui correspond à la période la plus chaude du dernier interglaciaire, on estime que les précipitations annuelles atteignaient environ 500 mm. Ces précipitations étaient très probablement alimentées par les précipitations provenant du sud de la Méditerranée, qui ont très certainement atteint les 27° de latitude nord. Des observations récentes confirment l'existence de cette phase lacustre dans l'ensemble du Sahara. Au nord du Mali, à Sbeita, des sites d'outillages lithiques moustériens-levalloisiens sont associés à ces formations du stade isotopique 5. Ces données, ainsi que des preuves polliniques dans les sédiments marins, correspondent aux modèles d'une extension maximale de la forêt tropicale vers 125 000 ans, ce qui peut confirmer l'arrivée fréquente de dépressions tropicales jusqu'à 27° de latitude nord (Petit-Maire 1989). À cette époque, le Sahara vert était très certainement arrosé par les pluies méditerranéennes du nord et les pluies tropicales du sud, couvrant ainsi la majeure partie du Sahara actuel.

La période allant de 110 000 à 90 000 ans voit le climat se refroidir et se dessécher à nouveau. L'enregistrement de la formation de dunes dans le sud-ouest de l'Afrique indique qu'au moins une partie de cette phase était extrêmement aride. Une phase de froid intense semble culminer vers 70 000 ans, les conditions de végétation pouvant être similaires à celles du désert Ogolien postérieur, qui marque le maximum glaciaire (Mutri 2014).

De 57 000 à 24 000 ans, cette période se caractérise par un climat instable qui pouvait fluctuer sur des laps de temps de quelques milliers d'années, ce qui devait entraîner de nombreux mouvements de population en fonction de la disponibilité des ressources de chasse, de cueillette ou de pêche. Deux épisodes humides sont enregistrés dans l'ensemble du Sahara, vers 45-40 000 ans, puis 35-24 000 ans, ce qui donne lieu à l'apparition de petits marécages et de lacs peu profonds, interrompant une phase semi-aride (Yan et Petit-Maire 1994 ; Caparros 2022). Peu avant le maximum glaciaire, vers 22 000 ans, le climat semble donc avoir été nettement plus humide qu'actuellement (Mutri 2014).

Le désert Ogolien

Cependant, cette période de 22 000 à 15 000 ans n'est pas uniforme dans toute la région, ce qui a peut-être permis à quelques groupes humains de subsister, notamment dans les montagnes du Sahara central telles que l'Aïr. En témoignent les puissants dépôts lacustres de diatomites qui se sont formés pendant cette période, notamment dans les cratères du Tibesti (Médail et Quézel 2022). Egalement durant cette phase, le grand désert a représenté une barrière biogéographique qui a favorisé l’isolement et la différenciation des populations d’oliviers, entre le nord et le sud de l’Afrique (Médail et Quézel 2022).

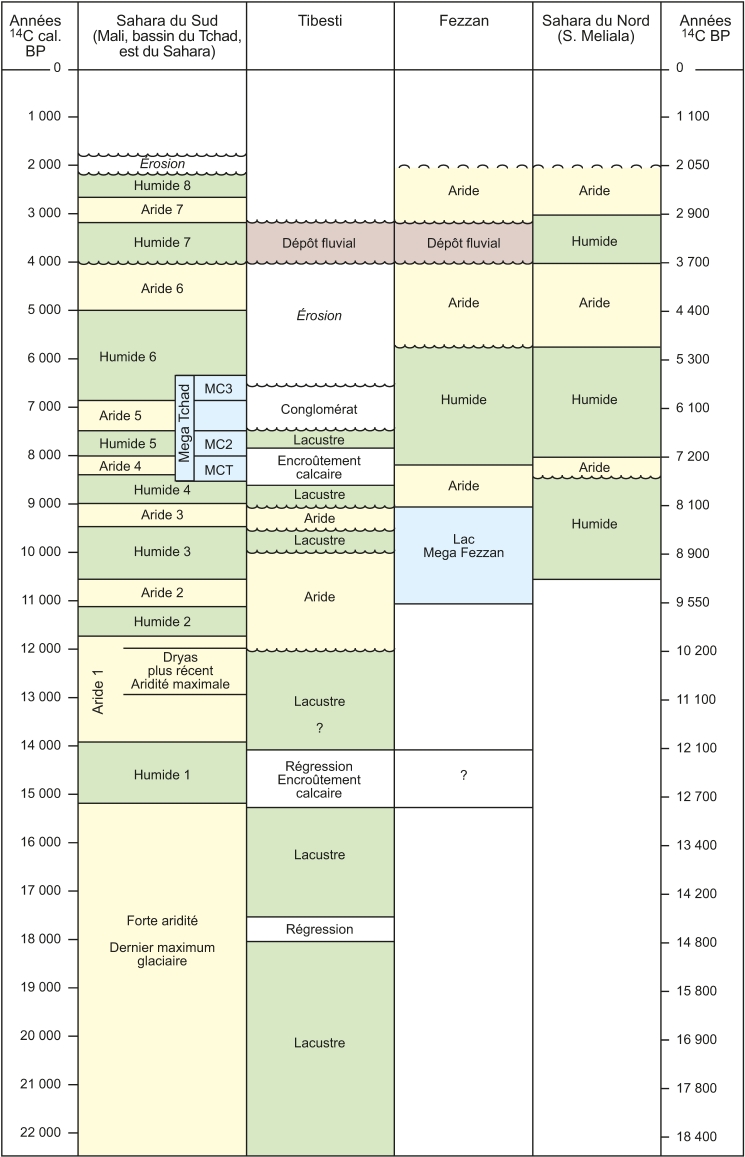

Particulièrement dans le Sahara méridional, à la fois les données stratigraphiques et les datations mettent en évidence des modifications environnementales profondes, mais avec des disparités régionales marquées. Alors que l'on dénombre huit phases humides dans le Sahara méridional, la situation est loin d'être comparable et synchrone avec celle du Sahara septentrional ou oriental, ainsi que des massifs montagneux, offrant ainsi aux populations locales des possibilités de migration à des distances relativement courtes dans des espaces refuges, tels que les régions en altitude.

Les anciennes dunes, situées sous les sables actuels du Sahara ou sous la savane sahélienne, peuvent être datées à l'aide de la méthode de luminescence des quartz. Elles se sont formées pendant la phase du désert Ogolien entre 21 000 et 15 000 ans avant notre ère (Petit-Maire 2021). Cela signifie que le Sahara s'étendait alors au moins 500 km plus au sud qu'actuellement. Le grand humidité de l'Holocène qui suivra permettra à la végétation de stabiliser ces dunes qui parsèment l'Azawagh et la Tadarast. La plaine de l'Ighazer ne présente aucune de ces dunes, comme si elle avait été nettoyée du sable éolien, laissant apparaître les argiles de l'Ighazer. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cela, et probablement même se cumulent. Tout d'abord, les montagnes de l'Aïr arrêtent et dévient les vents alizés vers l'est, empêchant ainsi leur accumulation dans l'Ighazer. De plus, la plaine, bien qu'elle semble se situer à une altitude similaire aujourd'hui, a peut-être été surélevée par rapport à l'Azawagh, qui aurait alors servi de zone de drainage pour les sables lessivés lors de la période d'humidité de l'Holocène.

Le younger Dryas

A la suite du Sahara hyper-aride, une augmentation des précipitations commence et entraîne l'apparition d'une courte période humide de 15 à 14 000 ans au sud. Le Dryas fait référence à ces courtes périodes qui ont eu lieu à la fin de l'ère glaciaire et se caractérisent par des changements climatiques brutaux. Tout d'abord, le Dryas ancien, qui aurait duré seulement trois siècles, puis le Dryas récent ou Younger Dryas, qui s'est installé entre 13 et 12 000 ans. Celui-ci a été marqué par un refroidissement très soudain qui s'est traduit par une phase aride en Afrique du Nord (Mutri 2014).

Cette brutalité climatique semble correspondre à une augmentation rapide du niveau de la mer de plus de 120 mètres sur notre planète. Des théories récentes suggèrent que cette brutalité est liée à un ou plusieurs impacts cosmiques qui ont frappé notre planète, faisant fondre la calotte glaciaire et provoquant ainsi l'épisode climatique du Younger Dryas, l'extinction de la mégafaune du Pléistocène tels que les mammouths, ou encore la disparition de civilisations comme celle de Clovis en Amérique du Nord.

L'humidification du Sahara au cours de l'Holocène est le résultat du déplacement vers le nord de la zone de convergence intertropicale, de l'instabilité glaciaire/interglaciaire dans les latitudes septentrionales, des changements d'insolation et des variations des conditions atmosphériques dans l'Atlantique Ouest (Caparros 2022). Entre 15 000 et 7000 avant notre ère, le régime des pluies se caractérise par de fines gouttes inférieures à 2 mm, avec une végétation de type steppique dans l'Aïr. Après 7000 ans jusqu'à il y a 4000 ans, les pluies à grosses gouttes supérieures à 2 mm dominent, générées par les cumulonimbus des dépressions mobiles, ce qui crée un régime de mousson estivale (Maley 1983) et offre un environnement de savane ou de steppe boisée. L'intensité et la direction de la mousson sont principalement influencées chaque année par les différences de température et de pression atmosphérique entre le continent et l'océan.

Le grand humide Holocène

Actuellement, les précipitations en zone saharienne sont d'environ 20 millimètres par an. Cependant, au début de l'Holocène, vers 12 000 ans avant notre ère, qui correspond potentiellement à la période néolithique, ces précipitations augmentent jusqu'à atteindre 400 millimètres par an en plein Sahara (Yan et Petit-Maire 1994). Ce changement dans le rapport précipitation/évaporation entraîne la formation de lacs saisonniers ou de marécages dans les dépressions topographiques. C'est l'époque du grand humide de l'Holocène, avec son optimum il y a 8500 - 6500 ans, marqué par le méga Tchad.

Actuellement, les précipitations en zone saharienne sont d'environ 20 millimètres par an. Cependant, au début de l'Holocène, vers 12 000 ans avant notre ère, qui correspond potentiellement à la période néolithique, ces précipitations augmentent jusqu'à atteindre 400 millimètres par an en plein Sahara (Yan et Petit-Maire 1994). Ce changement dans le rapport précipitation/évaporation entraîne la formation de lacs saisonniers ou de marécages dans les dépressions topographiques. C'est l'époque du grand humide de l'Holocène, avec son optimum il y a 8500 - 6500 ans, marqué par le méga Tchad.

On observe d'abord un rapide recul du désert, sous l'influence du réchauffement des eaux du golfe de Guinée. Une faune aquatique et lacustre, ainsi que de grands mammifères, se développent jusqu'au pied du Hoggar. Entre la Tamesna et la plaine de l'Ighazer, se trouvait un grand lac qui recevait les déversements des rivières Timersoï et Ighazer. Ce lac de faible profondeur se reforme alors peut-être chaque année, car les deux affluents se rejoignent vers In Abangarit pour former la vallée de l'Azawagh. En quelque sorte, le début de cette vallée agit comme un exutoire des deux massifs sahariens, fonctionnant comme le drain d'une baignoire qui se remplit plus rapidement qu'elle ne se vide. Ce lac a peut-être également fonctionné comme un delta intérieur en Ighazer, probablement difficile d'accès une grande partie de l'année, avec des lacs d'eau douce plus ou moins permanents et des marécages étendus. L'extension des étendues d'eau en surface est remarquable pendant cet optimum, et les sols bruns témoignent d'une végétation herbacée abondante.

Alors qu'au cours du maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, durant une période hyper-aride du Sahara, la zone de convergence intertropicale était située à environ 13-14° de latitude nord, lors de l'optimum pluvial il y a 8000 ans, celle-ci remonte vers le nord jusqu'à environ 22-23° de latitude nord, ce qui représente une migration sud-nord d'environ 1000 km entre le dernier maximum glaciaire et l'optimum du grand humide de l'Holocène (Yan et Petit-Maire 1994 ; Caparros 2022).

Vers l’aridification actuelle

Ce pic d'humidité est suivi d'un changement marqué caractérisé par une diminution de l'humidité et une baisse des températures à partir de 6 700 BP. Des épisodes de sécheresse ou de salinisation, tels que ceux observés dans la cuvette de Taoudenni (Petit-Maire 2021), sont enregistrés dans les dépôts lacustres. Cet épisode court mais significatif est largement documenté au Sahel et au sud du Sahara, avec des variations de dates en fonction de la latitude et de la localisation géographique. Il dure environ 1000 ans et est suivi d'un second épisode moins humide. Progressivement, les espèces végétales et animales sahéliennes disparaissent de la ceinture tropicale (Yan et Petit-Maire 1994).

Un autre épisode intense mais de courte durée, débutant il y a 5000 ans au sud du Sahara, entraîne une période très aride entre 4200 et 4000 ans avant nos jours, interrompant toute sédimentation lacustre. L'assèchement est rapide et définitif dans de nombreuses régions, conduisant à la disparition des grands lacs du Sahara centro-méridional. À partir de 4000 ans avant nos jours, le climat évolue progressivement vers un Sahara aride qui persiste jusqu'à nos jours.

Il y a 3000 ans, la limite nord du Sahel atteint progressivement sa position actuelle à 17°N. Cette évolution climatique dans une zone couvrant environ 6,5 millions de km2 présente des similitudes surprenantes avec celles enregistrées dans la péninsule arabique et en Asie (Yan et Petit-Maire 1994).

La présence humaine

L'homme vivait de manière sédentaire dans cette région dès 7000 ans avant notre ère, comme en témoignent les études paléo-ethnologiques de Dutour (Dutour 1988). Ces populations ont été étonnamment identifiées comme des Cromagnons, qui étaient auparavant connus uniquement du Pléistocène supérieur du Maghreb et de la Nubie, ainsi que de l'Holocène inférieur du sud du Maroc. Cela démontre la possibilité d'une migration à travers le Sahara à la fin de la période aride dans le nord du Sahara, il y a 9300 ans.

Au cours du Néolithique, l'homme commence donc à adopter une vie sédentaire en maîtrisant de plus en plus son environnement, notamment grâce à l'élevage. Une faune d'eau douce est abondante. Le Crocodylus niloticus a atteint la région ainsi que de grands mammifères de la savane tels que l'hippopotame, le rhinocéros et six espèces d'antilopes de grande taille. Les hommes du Néolithique vivaient dans toute cette région grâce à une économie de pêcheurs-chasseurs-cueilleurs.

C'est à partir de cette période néolithique que l'homme va réoccuper plus solidement la plaine de l'Ighazer, notamment le long de la vallée de l'Ighazer wan Agadez et du Timersoï, ainsi que celle de l'Azawagh. Cette période favorable, entrecoupée de quelques épisodes plus arides, va perdurer jusqu'à il y a environ 4000 ans, lorsque le Sahara va connaître son évolution vers son climat actuel. À cette époque, l'homme utilise des outils de plus en plus complexes et diversifiés, érige des monuments funéraires et se structure socialement, marquant ainsi une évolution sociétale majeure. C'est cette évolution sociale qui permettra à l'homme d'occuper même les milieux les plus arides et d'adapter son mode de vie aux ressources disponibles dans son environnement.

Références

Aumassip G. 2004 – Préhistoire du Sahara et de ses abords : Tome 1, Au temps des chasseurs : Le Paléolithique, Maisonneuves et Larose, 382 p.

Brunet M. 1995 – Les australopithèques : à l’ouest... du nouveau en Afrique, Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, 7 (3), p. 177‑179.

Brunet M., Bocherens H., Denys C. 2002 – A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa, Nature, p. 145‑151.

Caparros M. 2022 – Le rôle du Sahara dans l’évolution humaine en périodes humides, lorsqu’il n’était pas un désert, in Les sociétés humaines face aux changements climatiques, ArcheoPress Publishing LTD, volume. 22, p. 187‑221.

Dupont L., Leroy S. 1995 – Steps toward drier climatic conditions in north-western Africa during the Upper Pliocene, in Palaeoclimate and evolution, with emphasis on human origins, Yale Univ. Press, p. 547.

Dutour O. 1988 – L’homme de Taforalt au Sahara, ou le problème de l’extension saharienne des Cromagnoïdes du Maghreb, Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, 5 (4), p. 247‑256.

Maley J. 1983 – Histoire de la végétation et du climat de l’Afrique nord-tropicale au Quaternaire récent, Bothalia, 14 (3‑4), p. 377‑389.

Médail F., Quézel P. 2022 – Changements environnementaux passés et conséquences sur la flore actuelle, Marseille, Référence, Marseille, IRD Éditions, p. 161‑185.

Mutri G. 2014 – « North and Saharan Africa geography and chronology » in « Encyclopedia of Global Archaeology », p. 5435‑5453.

Nantet B. 1998 – L’invention du désert, Payot, 381 p.

Petit-Maire N. 1989 – Interglacial Environments in Presently Hyperarid Sahara : Palaeoclimatic Implications, NATO ASI Series, 282, p. 637‑661.

Petit-Maire N. 2021 – Sahara : Les grands changements climatiques naturels, réédition Errance, 192 p.

Pickford M., Coppens Y., Senut B., Morales jorge, Brage J. 2009 – Late Miocene hominoid from Niger, Comptes Rendus Palevol, 8 (4), p. 413‑425.

Rognon P. 1985 – Désert et désertification, Total Information, (100), p. 4‑10.

Rognon P. 1994 – Biographie d’un désert - Le Sahara, L’Harmattan, 350 p.

Senut B. 2010 – Aux origines africaines de l’homme, Afrique : Archéologie & Arts, (6), p. 9‑24.

Yan Z., Petit-Maire N. 1994 – The last 140 ka in the Afro-Asian arid/semi-arid transitional zone, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 110 (3‑4), p. 217.