Au Sahara central, les premiers Berbères apparaissent dès le Néolithique, on les appelle les Protoberbères bovidiens et leurs premières traces se manifestent dès le VIè millénaire avant notre ère. Ils vont évoluer en population que l’on désigne sous le nom de Paléoberbères", dont les Libyens et Garamantes de l’Antiquité en sont les représentants. Ils vivent à l’interface entre le monde méditerranéen et le monde soudanais, non pas de l’autre côté du Sahara, mais qui au début de l’antiquité occupent l’ensemble du Sahara central.

L’épopée garamante peut se définir en deux périodes. La première, dite période proto-urbaine Garamante de 500 à 0 BCE, fonde l’économie des garamantes. A la fin de cette période, les garamantes feront une tumultueuse rencontre avec l’empire Romain. La seconde période, ou période classique de 0 à 400 CE, sera une période faste commercialement, aux côtés de l’empire Romain, et jouant un rôle de plaque tournante du commerce transsaharien. Le royaume Garamante, premier État saharien, déclinera par la suite et son peuple se dispersera avant l’arrivée de l’Islam au VIIè siècle de notre ère.

Le nom même des Garamantes signifierait « les gens des maisons ». Les nombreuses ruines de l'oued El-Agial en Libye témoignent en faveur de cette hypothèse. Il semble donc que les garamantes aient été principalement des oasiens agriculteurs sédentaires, vivant dans d'importants établissements permanents et complexes de bâtiments en briques crues. Cela ne veut pas dire que les garamantes n'ont pas également intégré des éléments pastoraux (Mattingly et al. 2019).

Le nom même des Garamantes signifierait « les gens des maisons ». Les nombreuses ruines de l'oued El-Agial en Libye témoignent en faveur de cette hypothèse. Il semble donc que les garamantes aient été principalement des oasiens agriculteurs sédentaires, vivant dans d'importants établissements permanents et complexes de bâtiments en briques crues. Cela ne veut pas dire que les garamantes n'ont pas également intégré des éléments pastoraux (Mattingly et al. 2019).

Parmi les peuples paléoberbères, l’entité saharienne la plus puissante, avec celle des Gétules, sur laquelle nous avons le plus de renseignements historiques, est celle des Garamante. Tacite (historien latin des Ier-IIè siècles de notre ère) disait de ce peuple qu’il constituait « une nation indomptée ». Seul État organisé de l’Afrique intérieure au sud des possessions carthaginoises puis romaines, les garamantes représentaient une entité régionale considérée comme un véritable royaume dans la littérature gréco-romaine, un centre de pouvoir à la fois politique, économique et religieux.

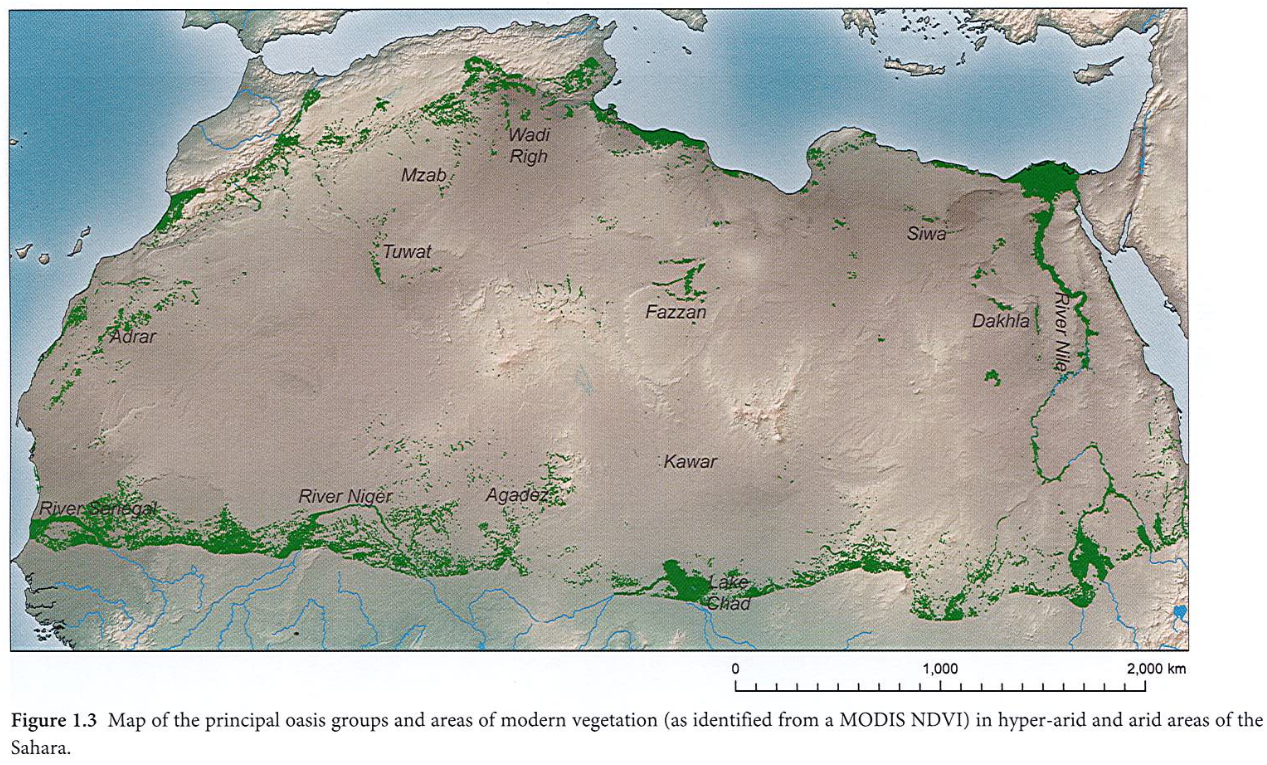

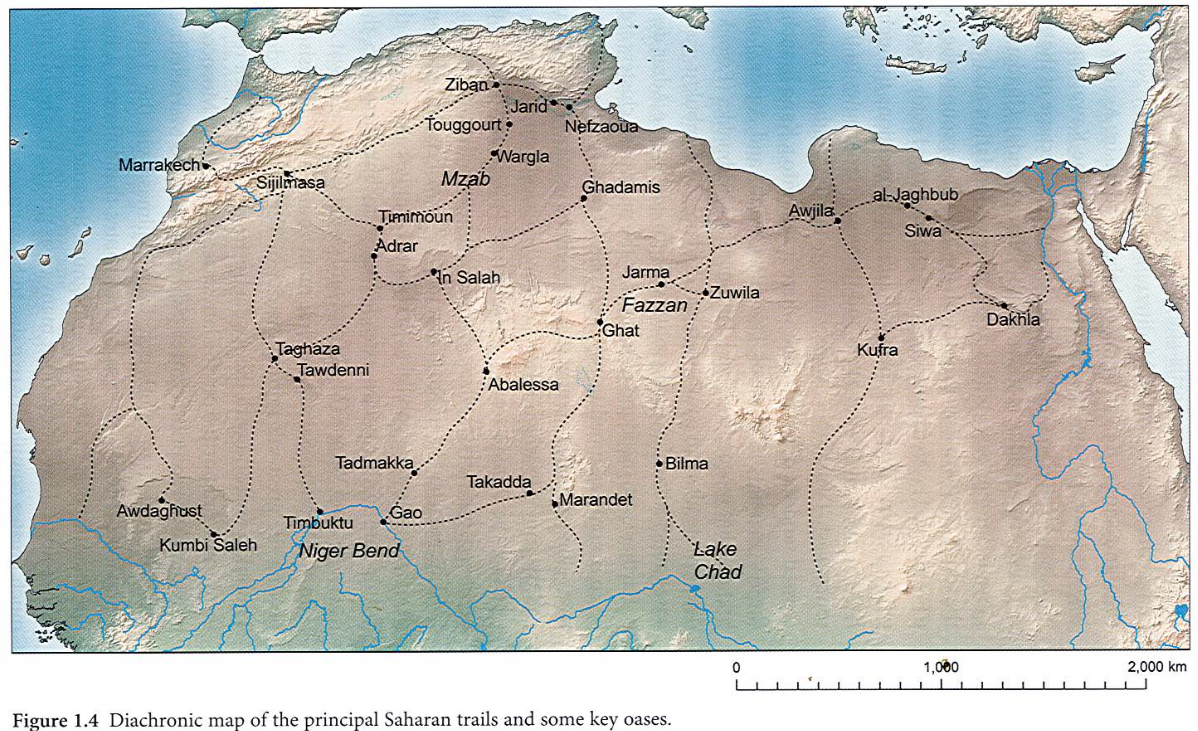

Faisant suite au travail de pionnier comme Charles Daniels dans les années 1960 et 1970, les travaux des années 1990 et 2000 de Mattingly ont démontré que les Garamantes constituaient un État important et une véritable civilisation. Ils pratiquaient l'irrigation intensive et ont créé des oasis à une échelle qui n'a été égalée au Fezzan qu'au milieu du XXe siècle. L'économie agricole était fondée sur un ensemble de cultures, très probablement introduites depuis la direction du Nil, via une chaîne d'oasis, Bahariya, Siwa, Awjila, Zala, al-Jufra, Fazzan. L'ampleur de la culture oasienne a atteint des sommets impressionnants grâce à l'adoption d'une technique d'irrigation - les foggaras - et à l'organisation d'une main d'œuvre importante pour la culture du palmier-dattier, du blé panifiable, de l'orge, de la vigne ou encore du figuier (Mattingly et al. 2017). Il s'agissait d'une société bien organisée et hiérarchisée, vivant dans des villes et des villages à l'architecture complexe en brique crue, pratiquant une agriculture irriguée sophistiquée.

Les stratégies humaines d'exploitation du Sahara sont souvent présentées comme une série de sauts évolutifs, de la chasse et de la cueillette au pastoralisme et à l'agriculture. Ces catégories ne s'excluent pas mutuellement, bien sûr, et les prédécesseurs immédiats des Garamantes à la fin du deuxième millénaire avant notre ère pratiquaient probablement ces trois stratégies de manière combinée (Scheele 2017). Ces sauts évolutifs marquent surtout notre ignorance des processus qui sont mis en œuvre, de leur durée mais aussi des nécessaires aller-retour de l’apprentissage. Alors que certaines références décrivent les Garamantes comme un peuple sédentaire puissant centré sur une métropole, d'autres les décrivent comme des barbares nomades ingouvernables, vivant pour la plupart dans des tentes ou des villages de huttes éparses (Scheele 2017). Peut-être les Garamantes étaient-ils tout simplement et nécessairement à la fois des sédentaires et des pasteurs, des citadins et des nomades et nous offrent ainsi une fenêtre sur les processus évolutifs loin d’être linéaires.

Il peut être utile, à cet égard, de tenir compte du rappel répété de Mattingly, selon lequel les Garamantes étaient culturellement et même ethniquement hétérogènes, avant de tirer des conclusions trop hâtives sur les spécificités ethniques qui ont leurs racines dans les mêmes stéréotypes gréco-romains qui faussent les preuves littéraires sur les Garamantes. Pour Mattingly, la composition des communautés dans et autour des oasis était toujours susceptible d'être assez mixte, avec des relations entre cultivateurs d'oasis et pasteurs nomades qui étaient symbiotiques (Mattingly et al. 2019).

L’émergence

Chassés des bords du Nil au cours de la 18è dynastie pharaonique, qui marque le nouvel empire avec l’expulsion des Hyksôs, les Garamante se seraient alors fixés au Fezzan (Saby 2008). Pour Ginette Aumassip, les Gétule et les Garamante appartiennent aux Libyens que les sources égyptiennes font entrer dans l’histoire vers 3200 BCE et sont les éponymes Tehemu et Lebu (Aumassip 1993). Ce serait donc le fond des populations libyennes, qui selon Hérodote concerne les populations blanches de l’Afrique durant l’antiquité. Ils les différencient des Éthiopiens qui habitent le sud de ce continent qu’il ne connaît pas, c’est à dire le Sahara central, et qui sont mélanodermes.

Chassés des bords du Nil au cours de la 18è dynastie pharaonique, qui marque le nouvel empire avec l’expulsion des Hyksôs, les Garamante se seraient alors fixés au Fezzan (Saby 2008). Pour Ginette Aumassip, les Gétule et les Garamante appartiennent aux Libyens que les sources égyptiennes font entrer dans l’histoire vers 3200 BCE et sont les éponymes Tehemu et Lebu (Aumassip 1993). Ce serait donc le fond des populations libyennes, qui selon Hérodote concerne les populations blanches de l’Afrique durant l’antiquité. Ils les différencient des Éthiopiens qui habitent le sud de ce continent qu’il ne connaît pas, c’est à dire le Sahara central, et qui sont mélanodermes.

De la même manière pour Smith, les Garamantes étaient un peuple libyen non nègre, de l'ancienne race appelée Amazergh, un nom qui se retrouve peut être dans Mourzouk. Ils assuraient le commerce intérieur entre l'Égypte, la Cyrénaïque, la Tripolitaine et Carthage, d'une part, et l'intérieur de l'Afrique, d'autre part (Smith 1873).

Mais c’est encore un pays « rempli de bêtes féroces » pour Hérodote, c’est à dire qu’il ne les connaît pas, et « qu ‘ils fuient le commerce et la société de tous les hommes ». Ils paraissent d’ailleurs incapables de se défendre ne possédant pas d’armes (Larcher 1850). Plus loin dans son livre IV, Hérodote semble se contredire en dépeignant les garamantes comme une « nation » fort nombreuse et leur oasis ont déjà de nombreux palmiers. Ils font la chasse aux Troglodytes-Éthiopiens (sans arme !), en se servant pour cela de chars à quatre chevaux (Larcher 1850). Hérodote semble donc nous décrire deux images des garamantes, l’une de populations sauvages vivant parmi les bêtes féroces et l’autre une nation qui domine une autre. Dans les stéréotypes de l’époque, ne doit-on pas y voir une dualité entre mélanodermes et leucodermes qui dénoterait déjà une certaine forme de métissage de cette population ? Mattingly se fait écho de cette vision, en ajoutant que dans la littérature gréco-romaine le barbarisme progresse plus l’on s’éloigne de la côte méditerranéenne (Mattingly 2001). Ainsi, les deux images contradictoire précisent peut-être aussi l’éloignement du descripteur de l’objet décrit.

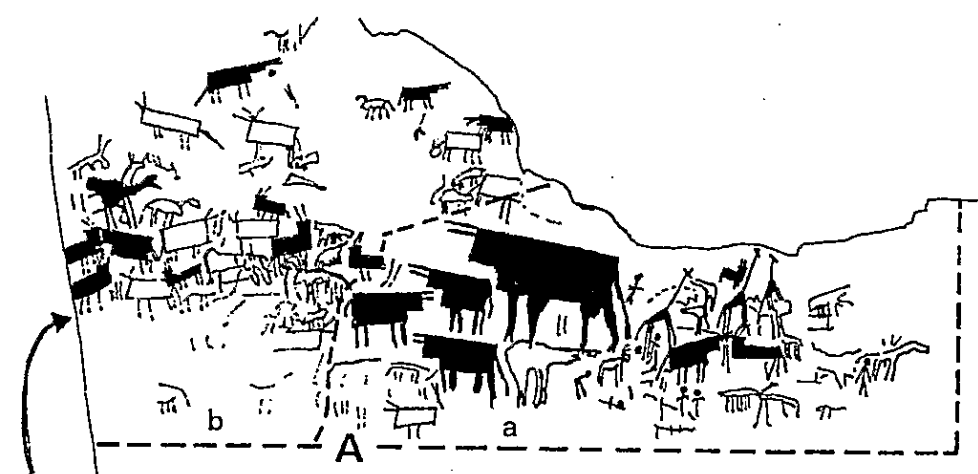

Dans tous les cas, la description des garamantes par Hérodote laisse des traces importantes dans la littérature du XXè siècle, des razzieurs d’esclaves fin connaisseurs de la charrerie, peut être même « au galop volant » comme sur les images rupestres que l’on trouvent essentiellement au Fezzan. Yves Gauthier fait remarquer que l’on reconnaît somme toute assez peu de chars gravés ou peints dans les vallées occupées par les garamantes, et il faut peut être alors admettre qu’Hérodote ait pu se tromper en désignant les garamantes conducteurs de chars, d’avec les populations du Messak voisin (Gauthier et Gauthier 2011). Pour Yves Gauthier, il semble que le Messak voisin du pays des Garamante, n’est jamais ou très peu été colonisé par les garamantes, et ce en raison de la distribution des éléments funéraires lithiques. Ce constat « laisse la place pour une coexistence de deux populations occupant des territoires proches sinon imbriqués avec un certain taux d'interpénétration » (Gauthier et Gauthier 2004).

Une nouvelle économie

Une nouvelle économie

Aux alentours de 1700-500 BCE, les conditions climatiques de plus en plus difficiles conduisent à un mode de vie différent, où la société Garamante se hiérarchise, comme en témoigne l’évolution des monuments funéraires, la présence de biens de prestige importés, mais également l’émergence d’éléments d’apparats dont le char, la lance et plus tard le javelot. Dans la vallée de la Tanezzuft, les établissements pastoraux commencent à se concentrer autour de véritables oasis, les sépultures nous livrent peu de céramique, et cette culture peut être aux origines de la civilisation des garamantes (Gallin et Le Quellec 2008).

Hérodote mentionne les garamantes parmi les peuples établis dans la zone la plus interne de la Libye, le “bourrelet de sable” qui s’étire de la Haute-Égypte au détroit de Gibraltar. Peuple fort nombreux, ils sont situés à dix jours de marche des habitants de l’oasis d’Aoudjila, en direction de l’occident (Larcher 1850).

L'agriculture oasienne dans le Fezzan est datée aux environs de 1000 BCE. Dés le premier millénaire avant notre ère, les garamantes développent cette agriculture d’abord avec la production de céréales. Les données paléobotaniques provenant des fouilles de Zinchecra et de Jarma indiquant que les cultures du blé emmer, du blé panifiable, de l’orge, du raisin ou encore du palmier dattier, étaient déjà présentes entre 900 et 400 BCE, grâce au système du chadouf pour élever l’eau des nappes affleurantes (Mattingly 2011). Puis à partir de la seconde moitié du premier millénaire avant notre ère avec le système des foggaras, des systèmes d’irrigation probablement issus de l’Égypte (Wilson 2012). Les garamantes cultivaient des dattes, et en échangeaient certainement avec des groupes nomades locaux contre des produits animaux comme le lait et la viande. Ils cultivaient également le sorgho, le coton, le raisin et les figues (Mattingly 2011).

Mais les libyens, ce sont aussi des éleveurs bovins. Hérodote nous en signale l’une des particularités, ces vaches que certains Libyens élèvent et qui broutent à reculons à cause de ses longues cornes (Larcher 1850), qui peuvent rappeler certains rupestres, comme les taurins de Termit ouest qui ont deux cornes droites très en avant de la tête (Quéchon 1997). Entre les garamantes et la méditerranée, Hérodote note les Psylles et les Nasamons, ces derniers laissant l’été leur troupeau en bord de mer pour aller faire la récolte des dattes dans l’oasis d’Awdjila, oasis encore très présente dans les traditions orales d’origine des populations Touareg de l’Aïr. On peut très bien imaginer qu’en saison estivale, une partie les éleveurs qui voisinent le pays des garamantes pratiquent également se repli sur les oasis fezzanaises pour y chercher des fruits.

Pour assumer ces cultures oasiennes d’appoint, les garamantes vont chercher la main d’œuvre au sud. Ils y razzient les troglodytes-éthiopiens, qui sont aujourd’hui le plus souvent confondus avec les Teda/Toubous (Beltrami 2006). Chemidour au Kawar est adossé à une de ces citadelles rocheuses à plateau culminant, celle-ci, haute de 80 mètres, n'est accessible que du côté sud-est au moyen d'une échelle. Aney édifie ses habitations au pied d'un bloc à pic de trente mètres d'élévation, au sommet duquel on se hisse à l'aide d'échelles de palmiers, en cas d'attaque, toute la masse rocheuse est d'ailleurs percée d'excavations et de galeries intérieures dans lesquelles, au moment du péril, on se retire à l'abri. Ces aménagements rocheux sont dits Tima (Le Cœur 1985), et il n’est pas besoin d’aller chercher les troglodytes au Tibesti, on peut très bien imaginer que le repli dans ces Tima a suggéré à Hérodote que les Garamante chassés des troglodytes. Il pourrait d’ailleurs s’agir des habitants qui ont précédé les Teda et même les Kanuri, les Sô légendaires, dont ne sais pas grand-chose. Uqba ibn Nafi d’ailleurs, constatera le même système défensif qu’il contournera pour prendre le grand ksar, sans doute Djado.

Pour assumer ces cultures oasiennes d’appoint, les garamantes vont chercher la main d’œuvre au sud. Ils y razzient les troglodytes-éthiopiens, qui sont aujourd’hui le plus souvent confondus avec les Teda/Toubous (Beltrami 2006). Chemidour au Kawar est adossé à une de ces citadelles rocheuses à plateau culminant, celle-ci, haute de 80 mètres, n'est accessible que du côté sud-est au moyen d'une échelle. Aney édifie ses habitations au pied d'un bloc à pic de trente mètres d'élévation, au sommet duquel on se hisse à l'aide d'échelles de palmiers, en cas d'attaque, toute la masse rocheuse est d'ailleurs percée d'excavations et de galeries intérieures dans lesquelles, au moment du péril, on se retire à l'abri. Ces aménagements rocheux sont dits Tima (Le Cœur 1985), et il n’est pas besoin d’aller chercher les troglodytes au Tibesti, on peut très bien imaginer que le repli dans ces Tima a suggéré à Hérodote que les Garamante chassés des troglodytes. Il pourrait d’ailleurs s’agir des habitants qui ont précédé les Teda et même les Kanuri, les Sô légendaires, dont ne sais pas grand-chose. Uqba ibn Nafi d’ailleurs, constatera le même système défensif qu’il contournera pour prendre le grand ksar, sans doute Djado.

On peut supposer que leur chevauchée se poursuivent vers le Tibesti et le long de l’axe qui mène au Lac Tchad, passant par le Djado et le Kawar. Sans même aller au-delà, il est à peu près assuré que les garamantes aient une connaissance de cette voie pour y pratiquer leur « prélèvement » sur de courtes distances par cabotage. Les esclaves occupent sans doute les oasis toute l’année, les propriétaires des palmeraies revenant, à l’instar des Nasamon, chercher leur production lors de la saison de récolte. Plus les besoins des romains seront importants et plus les garamantes iront chercher les esclaves loin. C’est peut être le sens de l’expédition vers Agisymba que certains placent sur la voie du Lac Tchad, d’autres en Aïr (Bernus et al. 1986). Mais, pour Mattingly, il est d’ailleurs improbable que l'asservissement des peuples du sud du bassin du lac Tchad au cours de cette période ait impliqué directement les Garamante, et il est beaucoup plus probable que les "sous-traitants" de l'esclavage (groupes périphériques chargés de prendre des esclaves et de les vendre à des centres commerciaux) aient été situés dans les zones archéologiquement presque inconnues directement au nord-est et au nord-ouest du lac Tchad, et donc intermédiaires entre le Fezzan et les terres au sud du lac (Mattingly et al. 2019).

Au cours du dernier millénaire avant notre ère, la culture oasienne et le pastoralisme à longue distance deviennent donc les principales composantes de l’économie des garamantes (Lancelotti et Biagetti 2021). Une autre composante va se rajouter ou plutôt se développer concomitamment, le commerce transsaharien. Si quelques échanges s’effectuaient par cabotage de proche en proche par l'intermédiaire des Garamantes, ils étaient limités et probablement pas si transsaharien que cela. Ainsi, certains considèrent ce commerce comme insignifiants (Botte 2011).

Mais d’autres considèrent au contraire que les Garamantes étaient impliqués dans des accords commerciaux bilatéraux distincts entre les peuples voisins au nord et au sud du Fezzan, réfutant l’idée de simples intermédiaires transmettant des marchandises d’un bout à l’autre du Sahara. Ainsi, les Garamantes savaient utiliser les ressources du sud pour développer de nouvelles ressources dans leur oasis, ces dernières ressources étant échangées avec le nord. Andrew Wilson a fait valoir que nous pourrions concevoir le commerce des garamantes comme un réseau de sous-systèmes indépendants, un au nord du pays des Garamante et un au sud, qui finalement ont pu atteindre la zone du coude du Niger et le lac Tchad (Mattingly et al. 2017). Entre les deux, l’État des Garamante s’est structuré pour produire des biens nécessaires au nord avec des ressources, notamment humaines prises au sud.

Une consolidation politique et commerciale

A l’aube de l’ère chrétienne, Cornelius Balbus a célébré en 19 BCE, un triomphe contre les garamantes et leur capitale Garama. Mais, ils auraient encore causé des problèmes à Rome lors de la révolte de Tacfarinas vers 17-24 de notre ère. Après la mort du chef numide, ils firent allégeance aux romains, puis prirent part au conflit armé entre Oea et Lepcis Magna en 68-69, à la suite duquel, l’empire Romain semble les avoir ramenés à l'ordre par une expédition punitive. A partir de cette date, les relations avec les romains se développent, même si les garamantes restent non inclus à l’empire Romain et ne fournirent ainsi jamais de contingents à l’armée impériale (Desanges 1998).

A l’aube de l’ère chrétienne, Cornelius Balbus a célébré en 19 BCE, un triomphe contre les garamantes et leur capitale Garama. Mais, ils auraient encore causé des problèmes à Rome lors de la révolte de Tacfarinas vers 17-24 de notre ère. Après la mort du chef numide, ils firent allégeance aux romains, puis prirent part au conflit armé entre Oea et Lepcis Magna en 68-69, à la suite duquel, l’empire Romain semble les avoir ramenés à l'ordre par une expédition punitive. A partir de cette date, les relations avec les romains se développent, même si les garamantes restent non inclus à l’empire Romain et ne fournirent ainsi jamais de contingents à l’armée impériale (Desanges 1998).

Les garamantes avaient un roi, et ont peut donc penser que dès cette époque de négociation avec les romains, la hiérarchie est aboutit dans leur société. Vers 235, Hippolyte distingua des garamantes intérieurs et des garamantes extérieurs [par rapport à la Méditerranée] s’étendant jusqu’à l’Éthiopie (Desanges 1998), proposant ainsi un vaste territoire pour leur roi.

Au début de notre ère, allée donc émerger au cœur du Sahara central entre Libye et Algérie, une société étatique qui se loge aux confins de deux mondes. L’empire romain au nord, que l’on matérialise souvent par une frontière ou limes, mais qui est loin d‘être hermétique, et les populations pastorales du Sahara central et méridional. Les Romains n’auront jamais vraiment accès à ce deuxième monde, tout comme les arabes n’ont jamais eu accès aux mines d’or d’Afrique de l’ouest fonctionnant ainsi un peu comme un royaume courtier à l’interface de deux territoires écologiques (Fauvelle 2019). En général, il est plutôt admis que la poterie romaine n’a pas pénétré au sud du Sahara, bien que de possibles imitations subsahariennes de types d'amphores romaines soient signalées au Mali. La poterie romaine la plus méridionale actuellement retrouvée, se situerait au sud du Fezzan vers Ghat (Wilson 2012).

Dans une telle perspective, il suffira qu’un seul des deux mondes disparaisse ou mute profondément pour que notre courtage disparaisse aussi. On pourrait y voir un tel trait, car le Royaume Garamante émerge avec l’avènement de l’empire Romain en Afrique du Nord et disparaîtra aussi avec lui, même si le manque d’eau au Fezzan est une concomitance de fait qui doit interpeller. Profitant de l’affaiblissement des deux camps de nouveaux conglomérats tribaux émergeront dans les zones frontalières entre les quatrième et sixième siècles de notre ère (Wilson 2012). L’insécurité, le manque de moyen économique entraîneront inévitablement une main d’œuvre moins disponible et un progressif abandon des foggaras, du fait aussi probable d’une baisse de la nappe phréatique induisant un cercle vicieux qui ne pu aboutirent qu’à la fin du Royaume.

Avant cette fin, l’interface commerciale que forment les garamantes est donc due essentiellement à ce qu’ils purent fournir et au nord et au sud des biens matériels demandés. Si rupture de charge il y eu en pays Garamante, on doit aussi admettre que les chargeurs ne sont pas les mêmes avant et après le pays Garamante, qui joue son rôle de courtage entre les deux mondes. Le chameau est vraisemblablement introduit en Afrique du nord au début de notre ère. Doit-on aussi y voir une concomitance fortuite ou non avec l’avènement du Royaume Garamante ? Au delà de la rupture de charge dans les oasis du Fezzan, une limite de cette voie transsaharienne est peut-être le véhicule, les chameaux du nord avec leurs pieds plus larges seraient mieux adaptés aux étendues sablonneuses de cet itinéraire, mais leurs pieds ne peuvent pas supporter facilement les terrains rocheux de la partie sud de l'itinéraire, pour lesquels les chameaux touaregs sont mieux adaptés (Wilson 2012). Ainsi, les races de chameau, où simplement quelques phénotypes de ces derniers purent se développer selon l’usage qu’il en fut fait, prestige, transport, ce que l’on retrouve bien aujourd’hui dans les diverses races camelines. Dans tous les cas, nul doute que peu à peu les cavaliers émérites vont peu à peu délaisser l’équin pour le camelin.

A la faveur des travaux de ces deux dernières décennies, le visage des Garamante "barbares nomades", change pour des agriculteurs sédentaires d’oasis, vivant dans d'importants établissements permanents et complexes de bâtiments en briques crues (Mattingly et al. 2019). Cela ne veut pas dire que les Garamantes n'ont pas également intégré des éléments pastoraux, et il semble même analytiquement fallacieux de les séparer (Scheele 2017).

L’émeraude des garamantes

L’émeraude des garamantes, dont Théodore Monod en à rapporter le mythe qui trouve son origine dans des lectures rapides des auteurs latins et grecs, comme Duveyrier, pourtant pas un novice en la matière, et d‘autres après lui qui ne firent pas l’effort de reprendre ces textes (Monod 1974).

L’émeraude des garamantes, dont Théodore Monod en à rapporter le mythe qui trouve son origine dans des lectures rapides des auteurs latins et grecs, comme Duveyrier, pourtant pas un novice en la matière, et d‘autres après lui qui ne firent pas l’effort de reprendre ces textes (Monod 1974).

En guise d’émeraude, ce sont plus certainement des gemmes, escarboucles et autres amazonites ou cornalines qui rendirent célèbre le pays Garamante (Camps 2002 ; MacDonald 2011). Ce commerce se faisait avec les Troglodytes, « avec lesquels on ne fait d'autre commerce que celui de la pierre précieuse que nous appelons escarboucle, et qui est apportée d’Éthiopie. Sur ce chemin est le pays de Phazanie (Fezzan) » (Pline l’Ancien 1855). Strabon a également fait référence aux "pierres carthaginoises" qui pouvaient provenir d’un lieu situé entre Ghadamès et Tadmekka. Malgré l'éloignement de la matière première de la capitale Jarma, les Garamante semblent avoir contrôlé des carrières et transporté de grandes quantités de ce minéral cristallin jusqu'à leur capitale pour y être transformé (Mattingly et al. 2017).

Bien que des débris de cornaline aient été trouvés au Fezzan et en particulier à Jarma, la source de ces pierres garamantes n'a pas encore été localisée, elle devrait se trouver dans une région volcanique. La cornaline n'acquiert sa couleur rouge qu'après avoir été exposée à la chaleur et aux rayons UV qui agissent sur sa surface (Wilson 2017). Néanmoins, les découvertes archéologiques montrent clairement que les cornalines et les perles d'amazonite ont fait l'objet d'un commerce intensif au Sahara pendant et après la période Garamante, des perles ayant été trouvées jusqu'à Tichitt, Dia et Jenné-Jeno au sud-ouest du Sahara central.

L'amazonite est un feldspath bleu-vert opaque dont les seules sources africaines documentées se trouvent dans le désert oriental d'Égypte et sur les hauts plateaux libyens au nord du Tibesti. La cornaline est un silicate microcristallin translucide (une calcédoine), coloré par des impuretés d'oxyde de fer en diverses nuances de rouge, de brun rougeâtre ou d'orange rougeâtre. Il n'y a pas de sources confirmées sur les hauts plateaux sahariens (Vikør 1999).

Des foggaras

Les foggaras ont probablement été introduites à l'époque Garamante, au cours des derniers siècles avant notre ère et ont été utilisées jusqu'à l'époque médiévale et probablement au plus tard à la fin du premier millénaire de notre ère (Wilson 2012 ; de Faucamberge 2016 ; Fentress et Wilson 2016). Ce système d’origine perse, trouve ses premières traces en Afrique vers 500 BCE dans les oasis de Kharga et au IIè siècle BCE au Fezzan (Fentress 2011 ; Dupuy 2014). Elles permirent l’intensification de l’agriculture oasienne qui marque sans nul doute une forme de sédentarisation au Sahara. On retrouve des Foggaras à la même latitude dans les oasis du Touat, Gourara, Tidikelt, mais également du côté de Ghadamès et aussi dans les Aurès, technique qui a pu se diffuser par contact, d’est en ouest, de population berbère à berbère (Fentress et Wilson 2016), ou simplement de migration d’une partie de la population. Leur diffusion reste encore une énigme, mais sa résolution apporterait sans nul doute de précieux éléments pour mieux comprendre les dynamiques de populations à la lisière septentrionale du Sahara. Elle marque néanmoins une relation technologique et donc sûrement commerciale avec l’Égypte.

Pour Wilson, c'est à partir du Fezzan même, que la technologie s'est répandue vers le nord jusqu'au sud de la Tunisie et à la région du limes de Numidie, où on la trouve à la fois sur les flancs méridionaux de la chaîne des Aurès et dans des contextes romains au nord des Aurès. La technologie d'irrigation des foggaras semble donc s’être répandue vers l'ouest jusqu'au Sahara algérien, dans les Oasis de Tuwat, probablement avant l'arrivée de l'islam (Wilson 2017). AU Maroic également des traces de canaux semblables au qanat persan sont visibles. Il existe également quelques traces de canaux et de foggaras dans la région de Zagora qui peuvent être cartographiées à partir d'images satellite (Mattingly et al. 2018). Mais peu de données permettent actuellement d'établir la chronologie précise de ce processus (Mattingly et al. 2017). En dehors des oasis, groupées au pied de l’Atlas – qui sont le domaine des puits artésiens –, les villages et les palmeraies des oasis irriguées par des foggaras, comme au Tûwât, ont été fondés par différentes fractions ibadites, mutazilites ou même juives de la branche berbère des Zénètes (Lewicki 1990). Certains font coïncider la mise en place de ce système d’irrigation avec l’arrivée dans les palmeraies d’un nombre significatif d’esclaves ramenés du Bilâd as-Sûdân, soit à partir du VIIè siècle (Botte 2011).

Dans la péninsule arabique, le coton est cultivé dans des jardins, en culture irriguée, et est associé à la culture des dattes, du 1er millénaire BCE au XVIè siècle (Wilson 2022). Dans les déserts chauds de l’Ancien Monde, ce type d’agrosystèmes fondés sur une irrigation intensive semble avoir constitué le cadre obligatoire pour permettre le succès et la diffusion de la culture du coton ; Comme dans la péninsule arabique, il semble que le royaume des Garamante intégré toute la filière de production. Il était en effet cultivé, transformé, filé, tissé et porté sur place, voir exporté. Cette culture est également liée à la production de datte.

La main d'œuvre impliquée dans la construction et l’entretien des foggaras était énorme (72 000 années-hommes de travail selon Mattingly). C’est l'un des arguments les plus convaincants en faveur de l'existence d'une politique garamante hautement organisée, due au fait que seul un État pouvait mobiliser ou fournir de la main-d'œuvre à cette échelle (Mattingly 2011).

Quel métissage ?

Hérodote énumère les tribus de la Libye : les garamantes, les atarantes, les atlantes, que certains identifient respectivement aux habitants des Ajjers, de l’Adrar et du Hoggar. Dans l'intérieur de l'Afrique, Pline énonce les peuples au-dessus des Gétules du côté du midi. « Après avoir traversé des déserts, on trouve d'abord les Libyégyptiens, puis les Leucéthiopiens, plus loin, des nations éthiopiennes, parmi lesquelles les Nigrites, ainsi nommés du fleuve Nigir, les Gymnètes, les Pharusiens qui atteignent l'Océan, et les Pérorses, sur les confins de la Mauritanie. Tous ces peuples sont bornés du côté de l'orient par de vastes solitudes, jusqu'aux Garamantes, aux Augyles et aux Troglodytes » (Pline l’Ancien 1855).

Il est possible que cette énumération se fasse d’est en ouest, les libyégyptiens aux confins de la Libye et de l’Égypte, les leucéthiopiens au Sahara central, plus un grand désert avant de trouver des population éthiopiennes Nigritae et Pharusii. Ce type d’énumération ne doit pas étonné, les auteurs anciens délimitant l’espace géographique par une succession de climat horizontaux qui progressent en chaleur vers le sud, schéma de découpage de l’espace qui sera affirmé par Ptolémée.

On se trouve donc dans une zone de contact encore mal définie par les auteurs gréco-latins qui n’ont jamais pénétré ces contrées. Les Garamantes faisaient partie de cet ensemble de populations à peau sombre qui se distinguent des négroïdes soudanais et des blancs méditerranéen (Camps 2002), peut être les leucéthiopiens dont le nom marque un possible métissage entre leucodermes et mélanodermes. Sergi et Chamla, dans leur étude anthropologique, ont même précisé une répartition des différents types, notant une moitié de type méditerranéen, un quart de métissés et un quart de négroïdes (cité par Camps 2002).

Les garamantes étaient considérés par Ptolémée comme plutôt éthiopiens et quelque peu noirs, mais il les distingue des peuples éthiopiens. Ils devaient néanmoins y avoir de fortes relations avec les éthiopiens au sein de leur royaume. Aux yeux des habitants de l’Empire Romain, ils passaient communément pour noirs ou pour noirauds. En fait, les garamantes constituaient sans doute pour les Anciens une “population intermédiaire” (Desanges 1998). On peut supposer que ces populations métissées étaient déjà établies dès le premier millénaire avant notre ère et se sont grandement développer avec le commerce transsaharien naissant au début de notre ère, favorisant les échanges, intégrant peut-être même des tribus éthiopiennes dans le royaume. Beltrami en particulier positionne vers 1000 BCE le métissage entre des souches libyco-berbère et soudanaise (Beltrami 1983). Les deux images qu’Hérodote nous donne des garamantes, à la fois sauvages et grande nation, font ici aussi écho à ce métissage, de même que la dichotomie agriculture-pastoralisme, ainsi que l’aréologie des rupestres et monuments funéraires d’Yves Gauthier.

Par ailleurs, les études récentes de squelettes humains exhumés soutiennent également l'idée que les Garamantes étaient une population mixte d'éléments berbères, sahariens et subsahariens, ce qui s'accorde bien avec l'idée que des individus ont été absorbés par les populations sahariennes pastorales tardives dans les étapes formatives de l'émergence de la civilisation garamante (Fentress 2011 ; Mattingly 2011 ; Mattingly et al. 2017). Certaines des preuves de la phase précoce du royaume des Garamante soutiennent la théorie de l'amalgame des populations, plutôt qu’une notion de remplacement direct. En particulier, les structures funéraires anciennes et les établissements comme Zinkekra présentent des éléments matériels très similaires à ceux de la période pastorale tardive, ainsi que des innovations évidentes apportées de l'extérieur du Sahara. Alors que certains, comme le paquet agricole, attestent d'une connexion avec le monde nilo-méditerranéen, d'autres, comme la technologie céramique à décor de roulette et dégraissant végétal, attestent d'une connexion avec l'Afrique occidentale et subsaharienne (Mattingly et al. 2019).

La fin des garamantes

Entre les IVè et VIIè siècle, le royaume Garamante décline, mais il y avait toujours un roi lorsque le conquérant musulman Sīdi Oqba ben Nāfi pénétra au Fezzān en l’an 666-7 (Mattingly 2001). Ce dernier ira jusqu’au Kawar montrant les liens directs qui existent avec la capitale garamante. La période Vandale durant le Vè siècle à sans doute aussi participer à ce déclin en changeant les relations commerciales qui existaient du temps de l’empire romain.

Si l’on sait qu’une partie des garamantes se dispersa vers l’Afrique maghrébine (Fentress et Wilson 2016), une partie pu rester également sur place en retrouvant une économie plus nomade, mais aussi apportant dans les Aurès le modèle de l’agriculture irriguée à partir des foggaras. Gabriel Camps fait la différence entre les garamantes ancêtres des Touareg qui n’abandonnent pas le char, contrairement aux Gétules qui vont l’abandonner. Pour lui, après les gétules et les garamantes on parlera de Sanhadja et de Zenata (Camps 1987).

Mais une partie pue également émigrer vers le sud et peupler le Sahara méridional. Ce peut être bien entendu le cas pour toutes les populations dont les métissées et les négroïdes en particulier. Palmer d’ailleurs, nous indique voir dans les éleveurs de bétail Garawan du royaume du Bornu, des descendants des garamantes (Palmer 1934). Car à la suite du royaume Garamante, les sociétés sahéliennes vont aussi commencer à structurer des État. Autour du Lac Tchad bien entendu, mais ce sera aussi l’émergence de Kissi dans la boucle du Niger orientale, l’émergence également du domaine de Maranda au sud de la plaine de l’Ighazer. Desplagnes notera également des descendants des garamantes parmi les karidjites comme les commerçants Wangara (Desplagnes 1907). L’état Garamante rassemble bien différents types ethniques, des berbères, des négroïdes, et des métissés (Mattingly 2001), qui se disperseront dans toutes les directions.

Le contact entre les populations libyco-berbère et éthiopienne ne s’est pas limité aux seuls garamantes. A l’ouest du royaume Garamante, ce sont plus sûrement les gétules qui sont en contact avec les éthiopiens et à l’est les Nasamons qui descendent jusque vers Audjila. En 569, le chroniqueur Jean de Biclar annonce la conversion des Garamantes au christianisme (Camps 2002).

Au cours d'un raid qui dura cinq mois en 666-7, Uqba ibn Nafi assujettit tout le pays garamante, où il trouva des guides pour le mener sur la route du lac Tchad, au pays de Kawar. Il ne s'agissait pas d'un raid accidentel et sans lendemain, car les géographes arabes l'intégrèrent immédiatement dans leurs récits, faisant ainsi une place structurée aux premières avant-gardes sahariennes de la conquête islamique. Uqba, nous dit Ibn Abd al-Hakam, s'empara des villes du Fezzan, jusqu'à ce qu'il eût atteint la plus éloignée. Il demanda ensuite aux gens du pays - donc aux Garamantes - : Y a-t-il encore quelqu'un au delà de vous autres ? Ils dirent : Oui, les gens de Kawar. Après quinze nuits de marche, Uqba arriva auprès de ces gens là. Ibn Abd al-Hakam indique qu'il leur imposa un tribut de trois cent soixante esclaves. Puis, reprend-il, Uqba demanda encore : Y a-t-il un au-delà de vous autres ? Le guide lui répondit : Je n'ai là dessus aucune connaissance ou information (Cuoq 1975). Ce texte fondateur est intéressant à plusieurs égards. Il montre que, dès le début de la conquête, avant même que Kairouan soit fondée, en 670, une bretelle transsaharienne est reconnue et explorée et une frontière établie sur l'un des trois grands axes transsahariens nord-sud, celui qui mène du Fezzan au lac Tchad. Le Kawar n’est donc pas isolée et il semble même que ce dernier fût parti intégrante, au moins à certaines époques, du royaume Garamante. Les fouilles archéologiques manquent fortement aujourd’hui dans ces forteresses du désert pour aller confirmer ces indices.

La période des Garamantes (entre 900 BCE et 500 CE) a été marquée par une série de changements socio-économiques spectaculaires au Sahara central dont les répercussions vont irriguées le sahel et notamment l’Ighazer-Aïr. Ce sont notamment (Mattingly 2011) :

• le développement de l'urbanisme ;

• l'évolution d'une société hiérarchisée et probablement esclavagiste ;

• l'adoption d'une écriture pour la langue libyenne ;

• le développement de l'agriculture pour englober une gamme de cultures méditerranéennes et désertiques qui nécessitent une irrigation intensive (céréales, raisins, olives, dattes) ;

• l'introduction du cheval, du chameau et du transport sur roues au Sahara ;

• la création de relations commerciales et politiques qui s'étendaient au nord jusqu'à la Méditerranée, à l'est jusqu'à l'Égypte et au sud jusqu'à l'Afrique subsaharienne ;

• une expansion démographique massive à un niveau qui n'a probablement pas été égalé avant les 40 dernières années.

Références

Aumassip G. 1993 – Entre Adrar des Ifoghas et ..., in Vallées du Niger Jean Devisse, p. 92‑102.

Beltrami V. 1983 – Le popolazioni del Sahara meridionale e del massiccio del Aïr dalla protohistoria al medio-evo Tuareg, Institut italien pour l’Afrique et l’Orient, Année 38 (2), p. 204‑216.

Beltrami V. 2006 – Des trogloytes aux Toubous : hypothèses sur le grand sud du pays des Garamantes, in Senegalie : études sur le patrimoine ouest-africain, p. 71‑74.

Bernus E., Grebenart D., Claudot Hawad H. 1986 – « Aïr » in « Encyclopédie Berbère », Éditions Peeters, volume. 3, p. 342‑363.

Botte R. 2011 – Les réseaux transsahariens de la traite de l’or et des esclaves au haut Moyen-Âge : VIIIe-XIe siècle, L’Année du Maghreb, VII, p. 27‑59.

Camps G. 1987 – Les Berbères : mémoires et identité, Actes Sud, 350 p.

Camps G. 2002 – Les Garamantes, conducteurs de chars et bâtisseurs dans le Fezzan antique, (2002), p. 6.

Cuoq J. 1975 – Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle, Paris, France, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 490 p.

Desanges J. 1998 – « Garamantes » in « Encyclopédie berbère », Editions Peeters, volume. 19, p. 2969‑2971.

Desplagnes L. 1907 – Le Plateau central nigérien, une mission archéologique et ethnographique au Soudan français, Edition Larose, , 504 p.

Dupuy C. 2014 – Des céréales et du lait au Sahara et au Sahel, de l’épipaléolithique à l’âge des métaux, Afriques. Débats, méthodes et terrains d’histoire, (05), https://journals.openedition.org/afriques/1376?lang=fr.

de Faucamberge E. 2016 – « Protohistoire de la Libye » in « Encyclopédie Berbère », volume. 39, p. 6515‑6528.

Fentress E. 2011 – Slavers and chariots, in Money, trade and trade routes in pre-Islamic North Africa no 86, The British Museum Press, p. 65‑71.

Fentress E., Wilson A. 2016 – The Saharan berber diaspora and the southern frontiers of Byzantine north Africa, in North Africa under Byzantium and Early Islam, Dumbarton oaks research library, volume. in North Africa under Byzantium and Early Islam, p. 41‑63.

Gallin A., Le Quellec J.-L. 2008 – Les ensembles ceramiques du Bassin de Murzuq, Les Cahiers de l’AARS, (12), p. 70‑87.

Gauthier Y., Gauthier C. 2004 – Réflexions autour des monuments en « U » du Sud-Ouest du Fezzân (Libye), p. 24p.

Gauthier Y., Gauthier C. 2011 – Des chars et des Tifinagh : étude aréale et corrélations, Cahiers de l’AARS, (15), p. 91‑118.

Lancelotti C., Biagetti S. 2021 – Mapping Food Production in Hyper-Arid and Arid Saharan Africa in the Holocene—A View from the Present, Quaternary, 4 (2), p. 13.

Larcher 1850 – Histoires d’Hérodote : livre IV : Melpomène, Trad. du grec, Paris, Charpentier Librairie editeur.

Le Cœur M. 1985 – Les oasis du Kawar. Une route, un pays. Tome 1, Le passé précolonial, Etudes nigériennes 54,1, 136 p.

MacDonald K.C. 2011 – A view from the south, in Money, trade and trade routes in pre-Islamic North Africa no 86, The British Museum Press, p. 72‑82.

Mattingly D. 2001 – Nouveaux aperçus sur les Garamantes : un État saharien ?, Antiquités africaines, 37 (1), p. 45‑61.

Mattingly D. 2011 – The Garamantes of Fazzan, in Money, trade and trade routes in pre-Islamic North Africa no 86, The British Museum Press, p. 49‑60.

Mattingly D. et al. 2018 – Long-term History in a Moroccan Oasis Zone: The Middle Draa Project 2015, Journal of African Archaeology, 15.

Mattingly D., Gatto M.C., Ray N., Sterry M. 2019 – Burials, migration and identity in the ancient Sahara and beyond, Trans-Saharan archaeology: Volume 2, Cambridge University press.

Mattingly D. et al. 2017 – Trade in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge University Press, 449 p.

Monod T. 1974 – Le mythe de « l’Émeraude des Garamantes », Antiquités africaines, 8 (1), p. 51‑66.

Palmer H.R. 1934 – The Tuareg of the Sahara: IV, Journal of the Royal African Society, 33 (132), p. 276‑291.

Pline l’Ancien 1855 – Histoire naturelle, traduit par Emile Littré, Collection des Auteurs latins, Paris, France.

Quéchon G. 1997 – Art rupestre à Termit et Dibella (Niger), Autrepart, (4), p. 45‑63.

Saby C. 2008 – Les Garamantes, Editions Servimédia.

Scheele J. 2017 – The need for nomads camel-herding, raiding and Saharan trade and settlement, in Trade in the Ancient Sahara and beyong - Mattingly, Cambridge University Press, p. 55‑79.

Smith W. 1873 – Dictionary of Greek and Roman geography, Harvard University, AMS Press, 1383 p.

Vikør K.S. 1999 – The oasis of salt: the history of Kawar, a Saharan centre of salt production, Bergen studies on the Middle East and Africa, Bergen, Norway, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 342 p.

Wilson A. 2012 – Saharan trade in the Roman period: short-, medium- and long-distance trade networks, Azania: Archaeological Research in Africa, 47 (4), p. 409‑449.

Wilson A. 2017 – Saharan export to the roman world, in Trade in the Ancient Sahara and beyong - Mattingly, Cambridge University Press, p. 189‑208.

Wilson A. 2022 – Vaisseaux du désert et emporia des oasis : Les réseaux commerciaux du Sahara antique, Rennes, in Mer et désert de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 215‑229.