A partir du XVè siècle s’instaure un fort mouvement de lettrés et religieux venus de l’ouest, des Sanhadja de Walata, Tombouctou et Tademekka. Ce mouvement semble s’intensifier avec l’avènement de Sonni Ali Ber et l’empire Songhay à la fin de ce siècle. Ces personnages professent un islam plus rigoriste et puritain, dont Al Maghili en est un représentant qui passa par Takadda, devenue dès le XIVè siècle un important centre de diffusion spirituel. A la chute de Takadda, Anisaman va prendre le relais mais uniquement sur plan religieux, Agadez s’accaparant les pouvoirs politique et économique (Bernus et Cressier 1992), puis évinçant définitivement Anisaman au XVIIè siècle.

Entre deux royaumes

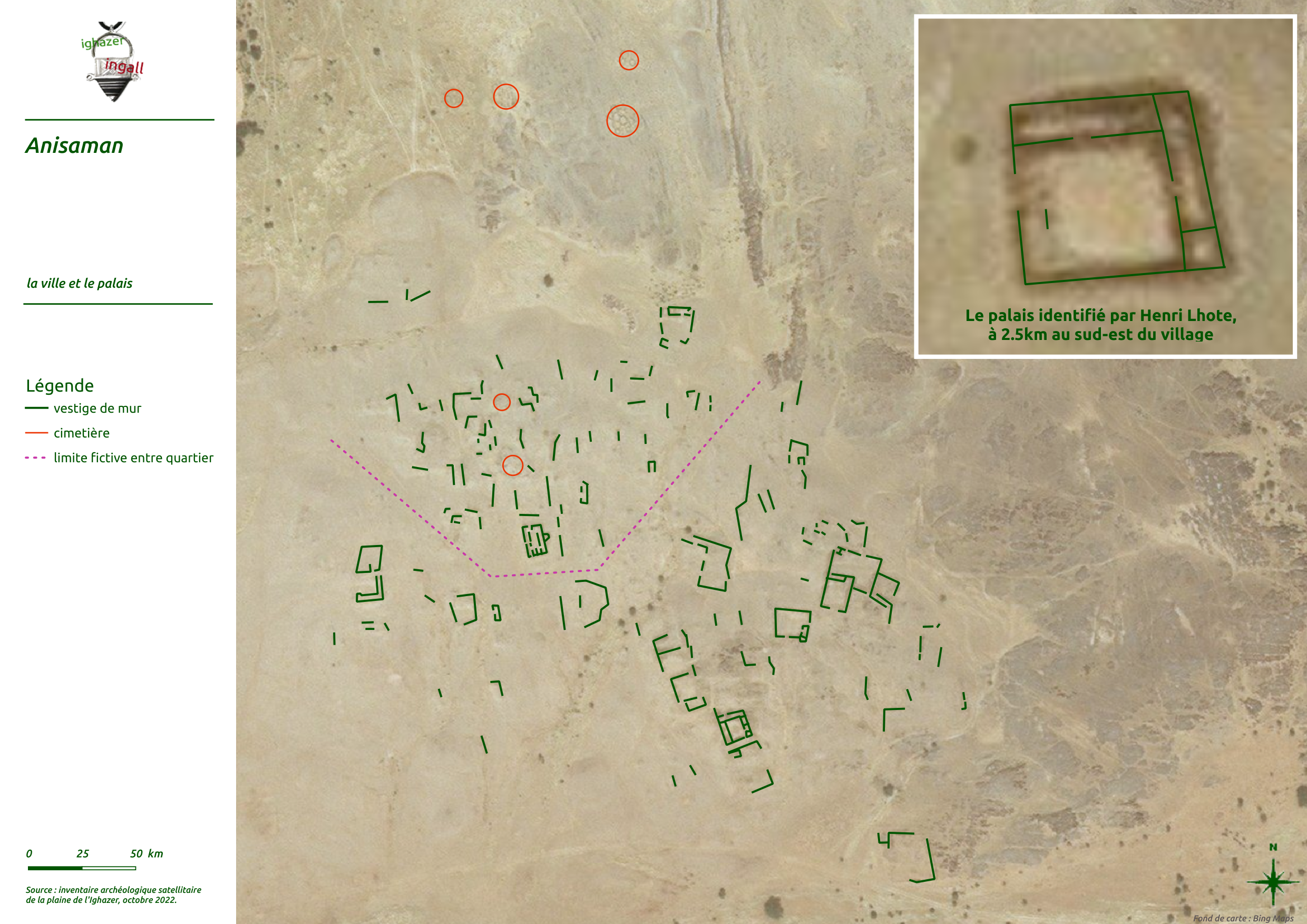

Les chroniques d’Agadez évoque une résidence du Sultan de l’Ayar, Tanshaman, qui chronologiquement se place entre le premier palais de Tadeliza et avant celui d’Agadez au début du XVè siècle. Certains évoquent le puits près d’Agadez qui se nomme ainsi, mais on peut aussi y voir le site d’Anisaman, 25 km au nord-ouest d’Agadez. Henri Lhote y a d’ailleurs retrouvé une enceinte assez similaire au palais de Tadeliza, mais plus faiblement fortifiée, comme si la spiritualité du lieu ne l’imposait pas (Lhote 1976 ; Lhote 1988). Néanmoins, l’isolement des eux édifices, en hauteur dans les deux cas, les rapprochent également. Le PAU1 n’a pas revu cette édifice dans la ville, très certainement parce qu’il est situé à 2,5 km au sud-est de la petite ville, les images satellites nous le montrant très clairement. Cet épisode se situe dans la première moité du XVè siècle et plus vraisemblablement dans le deuxième quart de ce siècle. Barth évoquera que la capitale de Gobir était alors Tin Shaman à 30 km au nord-ouest d’Agadez, c’est à dire le site d'Anisaman et non pas le puits principal du même nom près d’Agadez (Barth 1863). Même s’il n’est pas certain que les Gobirawa eurent leur capitale à Anisaman, cette mention de Barth note néanmoins le fait qu’Anisaman est, à un moment, une capitale de l’Ayar.

Les chroniques d’Agadez évoque une résidence du Sultan de l’Ayar, Tanshaman, qui chronologiquement se place entre le premier palais de Tadeliza et avant celui d’Agadez au début du XVè siècle. Certains évoquent le puits près d’Agadez qui se nomme ainsi, mais on peut aussi y voir le site d’Anisaman, 25 km au nord-ouest d’Agadez. Henri Lhote y a d’ailleurs retrouvé une enceinte assez similaire au palais de Tadeliza, mais plus faiblement fortifiée, comme si la spiritualité du lieu ne l’imposait pas (Lhote 1976 ; Lhote 1988). Néanmoins, l’isolement des eux édifices, en hauteur dans les deux cas, les rapprochent également. Le PAU1 n’a pas revu cette édifice dans la ville, très certainement parce qu’il est situé à 2,5 km au sud-est de la petite ville, les images satellites nous le montrant très clairement. Cet épisode se situe dans la première moité du XVè siècle et plus vraisemblablement dans le deuxième quart de ce siècle. Barth évoquera que la capitale de Gobir était alors Tin Shaman à 30 km au nord-ouest d’Agadez, c’est à dire le site d'Anisaman et non pas le puits principal du même nom près d’Agadez (Barth 1863). Même s’il n’est pas certain que les Gobirawa eurent leur capitale à Anisaman, cette mention de Barth note néanmoins le fait qu’Anisaman est, à un moment, une capitale de l’Ayar.

Le Sultan d’Agadez est installé depuis 1405 dans un palais à Tadeliza, sur un promontoire rocheux qui domine le grand oued Telwa, irriguant encore aujourd’hui les palmeraies autour d’Agadez. Ce site est néanmoins à l’intérieur des montagnes et sans doute assez difficile d’accès pour les caravanes commerciales que la nouvelle autorité politique de l’Ayar souhaite contrôler. Les deux sites sont situés à la même latitude à 32 km de distance, mais Anisaman est aux confins de la montagne et de la plaine et donc plus facilement accessible, notamment pour le passage des caravanes commerciales. On ne sait pas très bien a qui on doit ce recentrage géopolitique du palais du Sultan, car toutes les parties peuvent y trouver avantages. Cela rapproche des Messufa l’autorité naissante de l’Ayar afin de mieux la diriger. Mais cette dernière souhaitent sûrement aussi mettre plus la main sur la manne que représente le commerce transsaharien.

Le site d’Agadez, plus favorable car ayant plus de ressource en eau, est déjà occupé par les Gobirawa qui sont partenaires commercial des Messufa pour le cuivre notamment. Ce site n’est donc pas le premier choix du Sultanat naissant, car déjà occupé, mais deviendra incontournable pour l’assise politique de l’Ayar. Les Messufa s’investissent de plus en plus dans les domaines de l'enseignement religieux et gardent ainsi un pied en Ayar au cours du XVè siècle, puis du XVIè siècle, non loin du Sultanat. Ils s’enrichissent des mouvances soufies venues de l’ouest, et entretiennent aussi leurs relations avec l’Égypte (Cressier et Picon 1995).

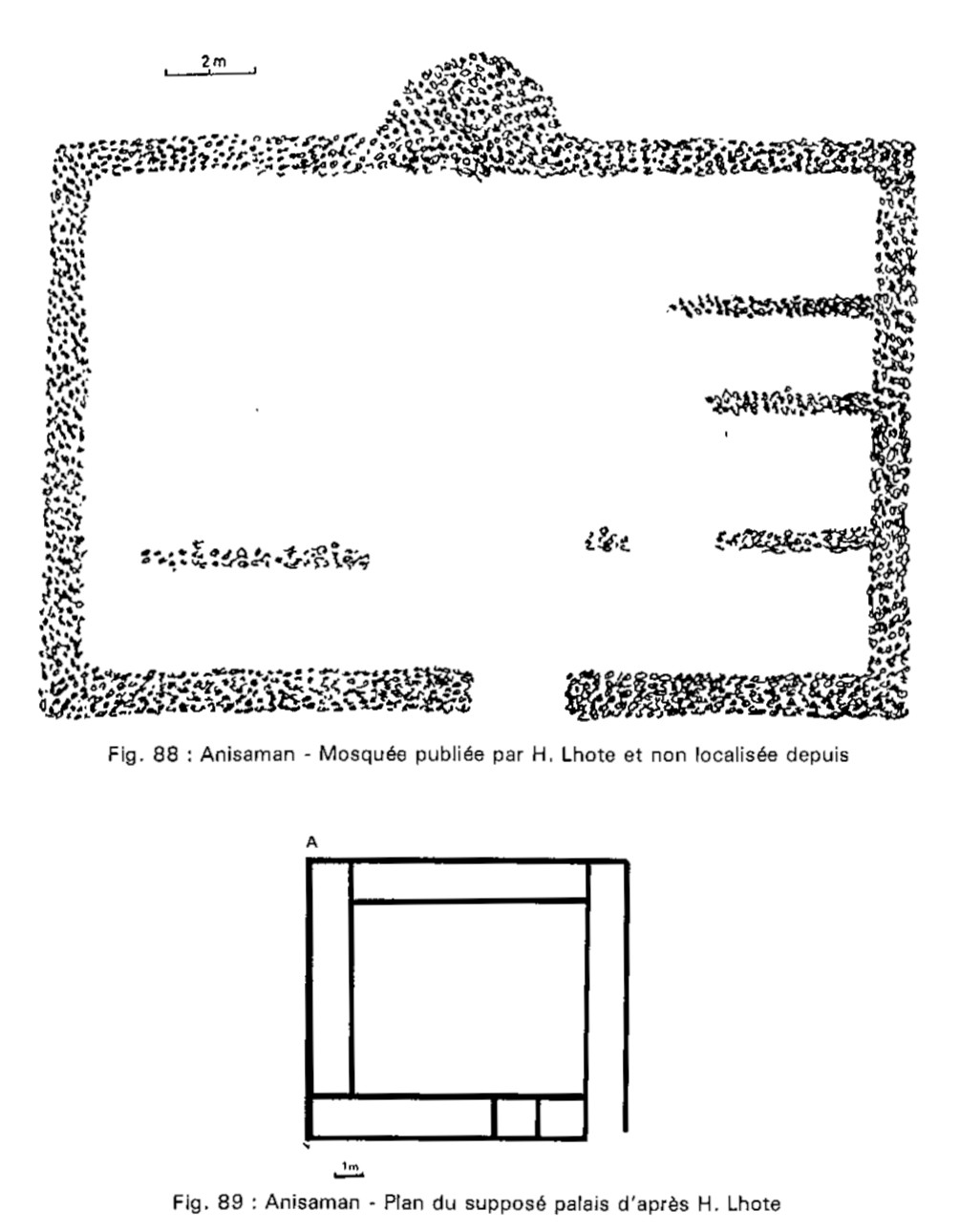

On peut donc s’entendre pour que la création de la partie urbaine d’Anisaman se situe dans la première moitié du XVè siècle, avec l’installation du palais du Sultan de l’Aïr. La petite ville ne devait encore n’être qu’un gros village à la fin du XVè siècle, puisque c’est à cette époque que al-ʿĀqib b. Muḥammad al-Anuṣammanī al-Masūfī publia un épître sur la nécessité de faire la prière collective du vendredi à Anisaman, notant ainsi le caractère urbain de la ville (Bernus et Cressier 1992). A cette même époque, il rencontre Al Maghili à Takadda. Il fera par la suite son pèlerinage à la Mecque et rencontrera Al Suyuti en Égypte, entretenant ainsi les liens étroits qui existent entre Takadda et le Caire, passage obligé pour le Hajj. Il vécu d’environ 1470 à 1550 (Hunwick 1991). On peut donc penser que la mosquée d’Anisaman identifiée par Lhote, mais non revue par le PAU, fut construite le plus sûrement à la charnière du XVè et du XVIè siècle, alors que Takadda décline et que le pouvoir agadézien se renforce, marquant ainsi une sorte de contre pouvoir religieux. A la même époque la mosquée d’Agadez érige un minaret marquant définitivement le lieu du pouvoir politique en Ayar, Anisaman ne posséda jamais de minaret et donc ne fut jamais un centre de pouvoir politique ; à la différence de Takadda qui en posséda un sur les deux mosquées encore visibles.

On peut donc s’entendre pour que la création de la partie urbaine d’Anisaman se situe dans la première moitié du XVè siècle, avec l’installation du palais du Sultan de l’Aïr. La petite ville ne devait encore n’être qu’un gros village à la fin du XVè siècle, puisque c’est à cette époque que al-ʿĀqib b. Muḥammad al-Anuṣammanī al-Masūfī publia un épître sur la nécessité de faire la prière collective du vendredi à Anisaman, notant ainsi le caractère urbain de la ville (Bernus et Cressier 1992). A cette même époque, il rencontre Al Maghili à Takadda. Il fera par la suite son pèlerinage à la Mecque et rencontrera Al Suyuti en Égypte, entretenant ainsi les liens étroits qui existent entre Takadda et le Caire, passage obligé pour le Hajj. Il vécu d’environ 1470 à 1550 (Hunwick 1991). On peut donc penser que la mosquée d’Anisaman identifiée par Lhote, mais non revue par le PAU, fut construite le plus sûrement à la charnière du XVè et du XVIè siècle, alors que Takadda décline et que le pouvoir agadézien se renforce, marquant ainsi une sorte de contre pouvoir religieux. A la même époque la mosquée d’Agadez érige un minaret marquant définitivement le lieu du pouvoir politique en Ayar, Anisaman ne posséda jamais de minaret et donc ne fut jamais un centre de pouvoir politique ; à la différence de Takadda qui en posséda un sur les deux mosquées encore visibles.

Anisaman perdurera très certainement jusqu'au début du XVIIè siècle. L'opposition entre un islam rigoriste de la plaine porté par les Messufa et un islam de la montagne plus spirituel et égalitaire tournera à l'avantage de ces derniers. Cette opposition se manifeste également dans celle qu'entretiennent les touareg de l'Aïr avec ceux de l'Ighazer, et qui se conclura par l'éviction de l'Ayar des derniers Messufa d'Anisaman ainsi que de leurs alliés Iberkoreyan, autre Isheriffen rigoristes dont les Attawari et Kel Eghlal sont les descendants. Mais cette période marque aussi la fin de la période commercialement faste que le Sultanat de l'Ayar a connu, avec la chute de l'empire Songhay supplanté par les Marocains à la fin du XVIè siècle.

Quelques érudits

Al-ʿĀqib b. Abd Allah al-Anusammani al-Masufi était un juriste avisé, qui a notamment écrit le traité sur l’obligation de la prière du vendredi à Anisaman (Hunwick 1991). La nisba Aqît aurait potentiellement un lien avec la nisba homonyme de Tombouctou dont le cadi Maḥmūd ben Umar ben Aqit empêcha une persécution sur les juifs de Gao, prônée par Al Maghili après l’assassinat de son fils au Touat (Voguet 2017). La nisba Al Masufi renvoi à la migration des berbères Messufa, au temps des Almoravides, jusqu'au piémont de l'Aïr. Il est né vers 1470 et serait mort vers 1550 soit à 80 ans environ.

Au XVIè siècle, Al Najib al Tigiddani al Anusumani, écrit plusieurs ouvrages de jurisconsulte, passa par Tigidda, où il fut élève de Al Maghili, puis Anisaman, il était encore vivant en 1597, ce qui laisse penser que les Messufa avait encore une certaine influence sur la cour du Sultan (Hamani 1989).

Chronologie

Ces éléments nous permettent donc de brosser la chronologie d’Anisaman. Elle est contemporaine de la fin du royaume de Tigidda et en faisait partie intégrante, puisque les céramiques des deux villes sont très similaires (Bernus et Cressier 1992). En parallèle, elle accompagne la naissance du Sultanat de l’Ayar au cours du XVè siècle en accueillant le palais du Sultan, qui très certainement fonde la ville à la confluence de deux oueds, Tchintaebizguine et Anisaman. Au milieu du XVè siècle, le Sultan s’installera à Agadez peut-être vers 1452, année de l’éruption volcanique de Kuwae dans le pacifique, qui eut un retentissement climatique mondial avec la baisse des températures. L’eau vint sûrement à manquer à Anisaman, obligeant ainsi un repli du Sultanat vers le grand oued qui sort de l’Aïr, le Telwa et le site d’Agadez occupé par les Gobirawa. Dès lors, Anisaman deviendra un centre religieux avec l’installation de lieux individuels de prière, marquant peut être les prémices du soufisme entre Aïr et Ighazer. Ce centre spirituel verra au siècle suivant son apogée en terme de rayonnement religieux. Anisaman sera la dernière position de l’Ayar tenue par les Messufa, car au XVIIè siècle, la fin de la période faste du siècle précédent ravive très certainement les tensions et les oppositions politiques de la région et Anisaman, ainsi que les Messufa, disparaîtront de l’Ayar. Les derniers occupants Messufa et Iberkoreyan se déplaceront définitivement vers l’ouest, notamment en fondant une autre ville soufie, In Teduq en Azawagh.

La ville

Aucunes études n’a été entreprises sur ce site, malgré son importance dans la transition entre le royaume de Tigidda et celui d’Agadez. Pourtant le site a été visité en 1950 par Georges Brouin, puis Henri Lhote en 1972 et enfin le PAU au début des année 80. Georges Brouin y trouve une petite barre de cuivre, mince et ovalaire, de 2,7 cm de long et 1,2 cm de large et 0,5 cm d'épaisseur, pesant 9 grammes. Elle porte 2 séries de 5 stries sur un côté, une de 7 stries sur la tranche. Il peut fort bien s'agir d'une monnaie semblable à celle que décrit Ibn Battûta (Brouin 1950). Raymond Mauny en fera un poids du système pondéral arabe, équivalent à un double mitkal de 9 grammes (Mauny 1961). Ce morceau de cuivre participe à attester des relations qu’il y avait avec la capitale Takadda.

Aucunes études n’a été entreprises sur ce site, malgré son importance dans la transition entre le royaume de Tigidda et celui d’Agadez. Pourtant le site a été visité en 1950 par Georges Brouin, puis Henri Lhote en 1972 et enfin le PAU au début des année 80. Georges Brouin y trouve une petite barre de cuivre, mince et ovalaire, de 2,7 cm de long et 1,2 cm de large et 0,5 cm d'épaisseur, pesant 9 grammes. Elle porte 2 séries de 5 stries sur un côté, une de 7 stries sur la tranche. Il peut fort bien s'agir d'une monnaie semblable à celle que décrit Ibn Battûta (Brouin 1950). Raymond Mauny en fera un poids du système pondéral arabe, équivalent à un double mitkal de 9 grammes (Mauny 1961). Ce morceau de cuivre participe à attester des relations qu’il y avait avec la capitale Takadda.

Henri Lhote décrira par la suite la mosquée d’Anisaman, ainsi qu’un bâtiment qui, du fait de sa ressemblance avec le palais de Tadeliza, lui fera dire que nous sommes en présence de la résidence que le Sultan d’Agadez occupa après Tadeliza et avant Agadez (Bernus et Cressier 1992). Pour compléter, Henri Lhote a donné une date tardive de 1720±80 pour un charbon récupéré sur le site, mais je n’ai pas encore eu accès à sa publication (Calvocoressi et David 1979). On notera néanmoins que cette date de 230±80BP, à son calibrage intcal20, donne des valeurs potentiellement étendues entre les XVIè et XXè siècle, ne révélant donc individuellement pas grand-chose.

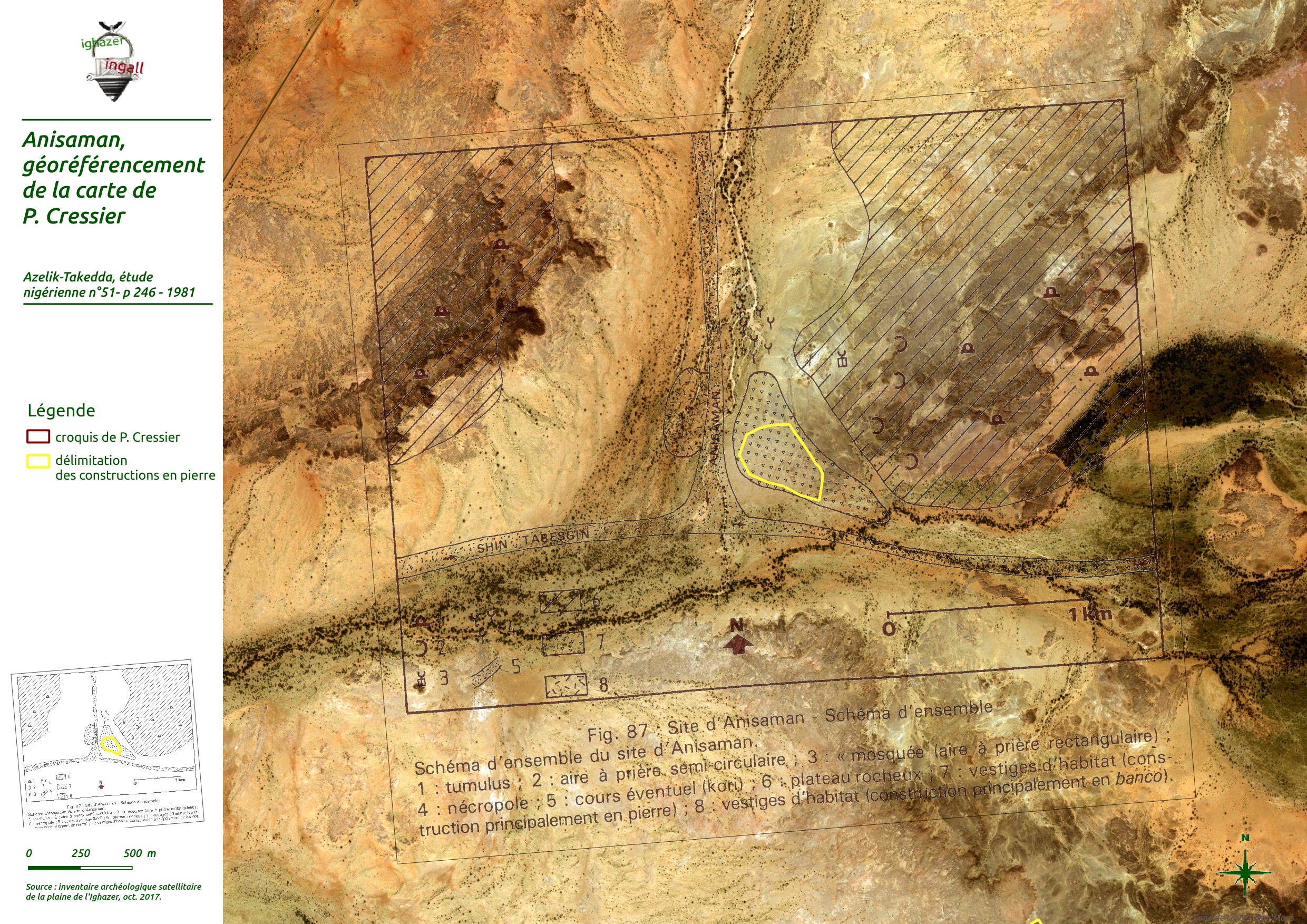

Le PAU ne retrouva ni la mosquée, ni le palais, ce qui au vu des images satellites est très curieux car la mosquée est très bien visible sur le site. C’est moins étonnant pour le palais qui lui est situé en dehors de la ville. On en est sur car les proportions de Lhote, 20x22 mètres correspondent parfaitement à l’image satellite. Toujours est-il que le PAU esquissa un croquis global de la ville dans son environnement immédiat et le plan de deux bâtiments complexes dont un est observable, l’autre plus douteux. Par contre, une zone d’habitat en banco sur la rive droite du kori d’Anisaman visible sur ce croquis du PAU, semble avoir totalement disparue sous les divagations de l’oued, ainsi que sous la végétation. Les espaces de prières circulaires et rectangulaires à l’est de la zone urbaine ne sont pas non plus observés sur les images satellites, peut être du fait de leurs petites tailles. Des tumulus dispersés et peu nombreux sur les plateaux rocheux sont observés. La configuration des restes de structures d’habitat nous montre qu’au nord de la mosquée on est sans doute en face de constructions petites et plutôt serrées, alors qu’au sud de la mosquée les constructions semblent plus massives et même dispersées, délimitant ainsi peut être deux façons d’habiter Anisaman, ou deux périodes de construction.

A partir des images satellites, j’ai pu recenser les portions de murs dans toute la ville. Ce sont près de 2000 mètres linéaires de vestiges qui sont encore visibles et sans doute un peu plus sur le terrain. Le croquis du PAU laisse supposer que la ville était un peu plus étendue que ce que l’on peut observer aujourd’hui sur les images satellites. Cela pourrait signifier qu’une partie de la zone d’habitat en pierre a disparu sous l’effet des remaniements imposés par le kori de Tchintaebizguine. D’ailleurs, les deux koris qui se rejoignent au sud-ouest de la ville, semblent aujourd’hui beaucoup plus larges que sur le croquis des années 80, multipliant ainsi les possibilités qu’ils ont pour divaguer et abraser encore le site. Le cimetière au nord de ce même site est toujours présent ce sont vraisemblablement des tombes de types islamiques dont certaines sont réunies en alvéoles. Enfin, la partie occidentale des ruines commencent à être urbanisée par des constructions récentes en banco, mais non encore dégradantes pour le site.

1. Programme Archéologique d'Urgence d'Ingall - Tegidda n'Tesemt

Références

Barth H. 1863 – Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale, traduit par Paul Ithier, Firmin Didot, Tome premier, 370 p.

Bernus S., Cressier P. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 4- Azelik-Takedda et l’implantation médiévale, Études Nigériennes no 51, IRSH, 390 p.

Brouin G. 1950 – Du nouveau au sujet de la question de Takedda, Notes Africaines, (47), p. 90‑91.

Bucaille R. 1975 – Takadda, pays du cuivre, IFAN, 37 (4), p. 127‑152.

Calvocoressi D., David N. 1979 – A New Survey of Radiocarbon and Thermoluminescence Dates for West Africa, The Journal of African History, 20 (1), p. 1‑29.

Cressier P., Picon M. 1995 – Céramique médiévale d’importation à Azelik-Takadda, Actes de Colloque Céramique médiévale de Rabat, p. 390‑399.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Hunwick J.O. 1991 – Al-ʿĀqib al-Anusammani’s replies to the question of Askias al Hajj Muhamed : the surviving fragment, Sudanic Africa, 2, p. 139‑163.

Lhote H. 1976 – Vers d’autres tassilis: nouvelles découvertes au Sahara, Paris, France, Arthaud, 257 p.

Lhote H. 1988 – Anisaman in « Encyclopédie Berbère », Éditions Peeters, volume. 5, p. 673‑674.

Mauny R. 1961 – Tableau géographique de l’ouest africain au moyen âge, Swets & Zeitlinger, 587 p.

Voguet E. 2017 – Tlemcen-Touat-Tombouctou : un réseau transsaharien de diffusion du mālikisme, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, (141), p. 259‑279.