Le Néolithique

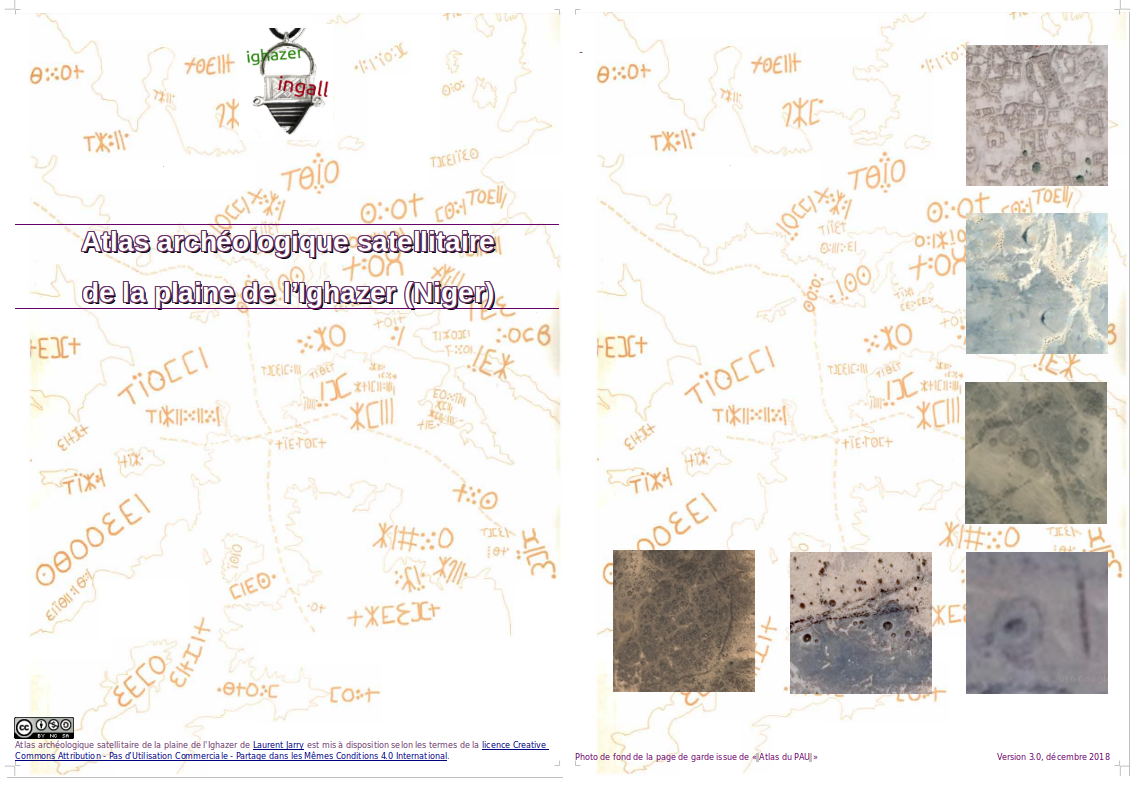

La plaine de l'ighazer est un écosystème riche ... où a pu se développer l'agriculture, l'élevage, la métallurgie, l'art rupestre.

Le Néolithique débute il y a 10 000 ans, et se traduit notamment par le début de la sédentarisation des populations, qui s'accompagne en général de la domestication des animaux et des plantes, ainsi que de la fabrication de poteries destinées à des usages domestiques. Mais cette définition du néolithique est à géométrie variableselon les auteurs et les situations géographiques, comme en témoigne l'Histoire générale de l'Afrique publiée par l'Unesco en avril 1980, où presque chaque auteur à sa définition propre (Cornevin 1982). Si le processus de Néolithisation diffère d’une région à l’autre ou d’un groupement humain à l’autre, il faut bien se dire que les recherches différentielles ne facilitent pas toujours la compréhension globale des systèmes. Deux courants de pensée prédominent, l’un donnant la primauté à la culture matérielle, l’autre à l’ensemble des activités économiques (Huysecom 2020). Depuis le début du XXè siècle, « on peut dire que la néolithisation, dont la monogénèse moyenne-orientale et le strict diffusionnisme qui lui est conséquent, sont deux concepts qui s'effritent au fur et à mesure des découvertes archéologiques » (Amrane 2002).

Read more …

Au Sahara, l’art rupestre peut se subdiviser en différents groupes ou styles, néanmoins il ne faut pas voir ces styles se suivre les uns à la suite des autres, mais les imaginer fluctuants dans le temps et l'espace et pouvant même cohabiter. La difficulté de datation de ces gravures et peintures ne peut qu'inciter à beaucoup de prudence pour une chronologie des différents styles sahariens, mais les recherches de ces deux dernières décennies permettent de poser des jalons très appréciables.

Read more …

Les monuments et nécropoles funéraires regroupent toutes les structures funéraires en pierre sèche ou en terre ayant servi de sépultures et contenant en sus des ossements d’animaux, un mobilier funéraire ou tout autre objet lié aux rites d’inhumation. En Aïr et Ighazer, le mobilier funéraire est très peu présent, la sépulture contient le plus souvent un corps humain, mais on doit noter dans notre zone de travail que les premiers être inhumés sous des structures lithiques furent plus sûrement des bovins comme à Adrar Bous (Le Quellec 2014).

Read more …

L'industrie métallique va matérialiser l'entrée de la plaine de l'Ighazer dans l'Histoire. Néanmoins, ce passage s'étalera sur près de 2 millénaires, car les débuts de la métallurgie n'éteindront pas l'usage des outils lithiques aussi facilement. On peut même dire que ces nouvelles technologies ne changeront pas le quotidien des populations vers un mode de vie de plus en plus nomade, mais sans doute aussi de plus en plus hiérarchisé. Les métaux ont d’abord été transformé pour des petits objets de parures, de prestige voir de symbole de pouvoir pour afficher une position sociale, plutôt que des objets utilitaires destinés aux activités productives (Holl 2020). Cette période marque également le renforcement de l’influence saharienne et protoberbères sur la région de l’Ighazer, même si dans les montagnes de l'Aïr des "réfugiés climatiques" ont pu se maintenir encore quelques siècles non sans faire évoluer leur mode de vie.

Read more …

Après le Younger Dryas, les conditions sont devenues plus humides. Le désert du Sahara avait pratiquement disparu sous un mélange de types de végétation semi-aride et saisonnière, avec un maximum de précipitations et de déversement d'eau douce par le Nil entre 9 000 et 8 000 ans (Mutri 2014). Ces périodes humides, même inconstantes et disparates dans le temps et l’espace vont permettre la création d’établissements humains sur presque tous les milieux. En bordure de lac à Gobero et Tchin Tafidet, en plaine à Arlit ou en montagne à Iwelen.

Read more …

A partir de 3500 BCE, dans un contexte d’aridité croissante, les zones sahariennes sont progressivement abandonnées par les pasteurs pour d'autres régions plus au sud, désormais propices à l'élevage (Ozainne et al. 2014). La mouche tsé-tsé recule et ouvre ainsi les plaines sahéliennes aux pasteurs nomades. Les données actuelles dressant l’arbre phylogénétique du Pennisetum (aujourd’hui rattachée au genre Cenchrus) font remonter au IVè millénaire avant notre ère les premières opérations agricoles menées sur cette graminée, quelque part au nord de la boucle du Niger. Pour certains, aucunes données archéologique n’abonde en faveur d’une céréaliculture avant le IIIè millénaire BCE (Dupuy 2014). Le mil semble bien avoir été la première graminée africaine domestiquée entre la moyenne vallée du Sénégal et la moyenne vallée du Niger, se répandant en quelques siècles dans toute la bande saharo-sahélienne du bassin du fleuve Sénégal au bassin du lac Tchad (Dupuy 2014).

Read more …